|

... mag ja durchaus in einer

(bis gar vielzahligen)

Vielfalt(sn)

auftauchen, die es eher unwahrscheinlich / besonders macht, dass zwei (‚Personen‘

genau)

gleich – und auch nicht allzu (aber doch)

häufig (komplementär

/ gegenteilig) ‚das

Selbe‘ – denken. In dieser

Perspektive (bzw. Hinsicht) kann es

umso erstaunlicher

wirken, dennoch überhaupt Gemeinsamkeiten, gar eine (oder wohl doch eher mehrere, vus vieke, teils konkurrierende – aber immerhin) einigermassen (gar

systematisch und reproduzierbar) begründete (Verhaltensprognosen ermöglichende)

Typologien finden zu können. |

||||

|

-- dass sich Menschen nämlich hinreichend ähnlich sind, um sich (allerdings erfahrungsgemäß häufig nicht gerade, und längst nicht immer, mühelos) verständigen zu können undװaber erst recht auf der Basis jener sehr geläufigen Dummheit: zu erwarten (oder sogar zu verlangen), dass alle anderen (oder wenigstens diejenigen unter ihnen, die vernünftig bzw. gesund, sozial, gut, gerecht pp. sind, die mich lieben oder eben hassen etc.) die Dinge und Ereignisse notwendigerweise genauso sehen, empfunden, und vor allem ebenso denken, müssen wie ich, bis wir, dies (gerade und häufig ganz selbstverständlich so, ja auch) tue/n – |

||||

|

sei sowohl auf die Gefahr (zu) starker Vereinfachung (eines der – falls nicht sogar des – komplexesten Vorgänge menschlicher Existenz) verwiesen, als auch davor gewarnt: Menschen nur in (und seien es sogar, d.h. gerade, in [den] relevanten Hinsichten zutreffende) Kategorien eingeteilt, zu begegnen (respektive zu sehen); denen dann auch noch Etiketten digitaler Dichotomien (insbesondere mit den ‚Aufschriften‘: „Gut“ oder aber „böse“, bis „nützlich“) zugeschrieben werden ... soll(t)en, müss(t)en – wenigstens aber können. |

||||

|

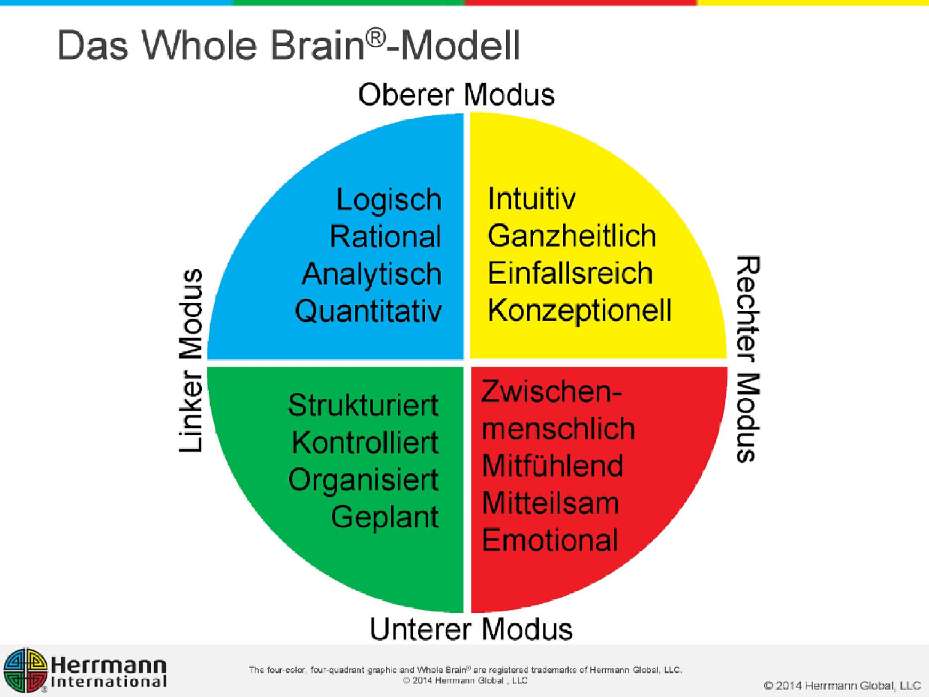

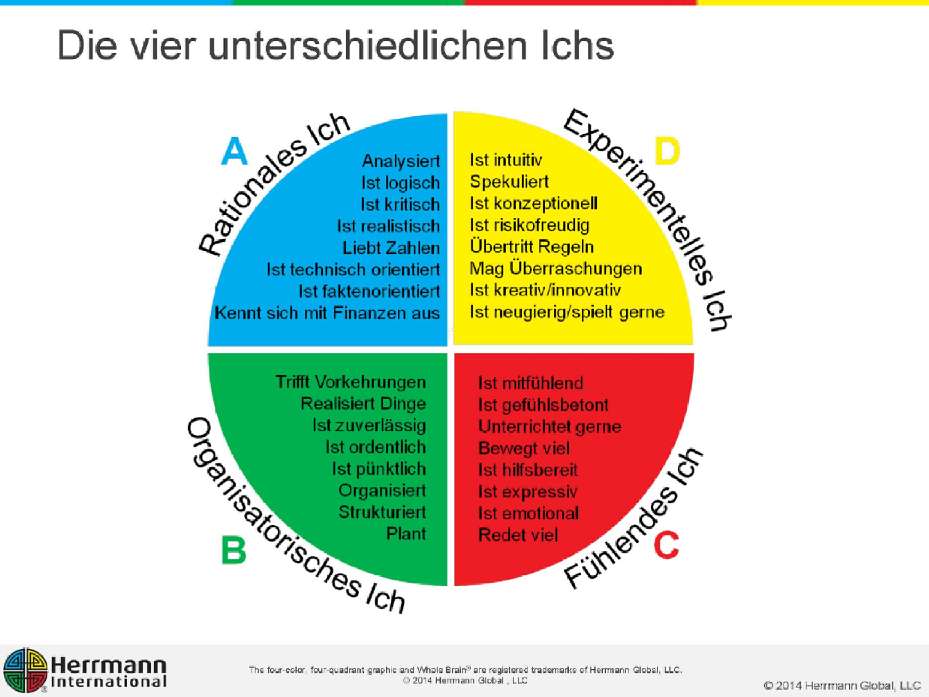

Von zwei mahl zwei, recht grob unterteilten, Bereichen

menschlicher Gehirne

‚ausgehend‘, sei hier eine u.E. nützliche Unterscheidung von [In und mit seinem um mehr Vollständigkeiten bemühten Analogiemodell menschlichen Denkens, bis Fühlens. unterschiedet / ‚komple(men)tiert‘ W. E. Herrmann bekanntlich die vier mögliche, wichtige Orientierungen: A Logisch. Rational, Analytisch, Quantitativ; B Strukturiert, Kontrolliert, Organisiert, Geplant; C Zwischenmenschlich, Mitfühlend, Mitteilsam, Emotional; D Intuitiv, Ganzheitlich, Einfallsreich, Konzeptionell – bis zur Erfahrung, dass sich A- und B-‚Typen‘ spwie C- und D-Neigungen leichter mit- und untereinander vereinbaren lassen / (übrsetzungs)aufwandärmer verständigen können, als sonstige Konstellationen.] |

||||

|

Die Idee (und letztlich auch die Messmetode) dabei ist es, ‚das Gehirn‘ wie ‚das Denken‘ (bekanntlich ist beides, genauer besehen, sehr verschieden) als ein ‚gemischtes Doppel‘ anzusehen – wobei die nahegelegte geschlechtliche respektive Gender-Assoziation dabei gerade nicht zufällig ist, aber auch nicht unbedingt immer nur hilfreich sein/werden muss: |

||||

|

Dem ‚Grosshirn‘ mit

seinen zwei Hälften ‚einerseits‘, und dem Limbischen System mit seinen beiden

Teilen ‚andererseits‘.

So ergeben sich aus der rechten und linken cerebralen

Hemisphäre –

zumindest vorgeblich, für ‚Logik und Kontrolle‘ zuständig – und, dem darin eingelagerten rechten und

linken limbischen System – mit wohl

entsprechender Funktionalität für ‚Spontanität und (sogar, ausgerechnet) Intuition‘ – vier basale (immerhin bio-logische)

Teile. Und diesem Vier-Quadranten-Modell sollen nun vier Grundstile

menschlichen Denkens – gekennzeichnet durch

jeweils unterschiedliche Gewichtung dieser Faktoren – ‚entsprechen‘.

Dabei ist zwar klar,

dass die psycho-logische

Ebene (Modalität)

anscheinend der biologischen und ‚darunterliegender‘ Basis bedarf, und

es gibt auch ernst zu nehmende Befunde über Zuständigkeiten bzw. Funtionen von Grosshirn und Lymbischem System – so

dass hier keine reine, sondern zumindest informierte, Willkür vorliegt. – Doch bereits was

die so populäre, griffige Unterteilung in ‚Zuständigkeiten‘ (wo nicht sogar bestebfalls

irrtümlich ‚Verantwortlichkeiten‘ genatte) von ‚links und rechts‘ angeht, sind die empirischen Befunde

weit weniger aussagekräftig bzw. haltbar. |

||||

|

Auch der zu hörende Anspruch, das Modell

erkläre warum der eine Mensch gerade tue was ein anderer lasse, oder gar hasse, mag etwas zu hochtrabend

sein (zumindest solange die Antwort nach dem Muster erfolgt: Er sei durch

seine Gehirn- respektive Denkstruktur entsprechend determiniert, gar auch noch gezwungen, was bekanntlich alles

rechtfertigen würde, aber nicht kann). Aber die hier konstatierte Korrelation,

also das zusammenpassende Auftreten von Eigenschafts- bzw. Verhaltensbündeln

zahlreicher Menschen (in signifikanten

Häufigkeiten) erlaubt sowohl diese Einteilung als auch daraus einigermassen

zutreffende Prognosen für künftiges Handeln bzw. Verhalten abzuleiten; so

dass etwas sinnvoll anwendbares mit dem Modell bzw.

Schema des einteilenden Denkens (über das

menschliche Denken) anzufangen ist. |

Abb. Überziehung.Abb. männlich versus weiblich ineinandergeblendet |

|||

Erweitertes Quadrantenmodell: menschlicher

Denktypen

Durchaus idealtypisch (im sozialwissenschaftlichen – dies also gerade nicht für erstrebenswert erklärenden – Sinne) lassen sich vier verschiedene Typen beschreiben (denen sich eine Vielzahl von Menschen ungefähr zuordnen lässt, was weder heissen muss, dass es keine 'Volltreffer' gibt, noch dass die – gleich gar die teils mathematisch exakt anmutende - Darstellung mancher Untersuchungsbefunde einer Realität jenseits von dieser Darstellung entspräche.)

[Immerhin vier, erkennbarer / möglicher ich’s

von. Bis des, Menschen mit/an W.N.H.‘s Modell exemplifiziert.]

[Immerhin vier, erkennbarer / möglicher ich’s

von. Bis des, Menschen mit/an W.N.H.‘s Modell exemplifiziert.]

|

(A – ‚blau‘) Beobachterin: Fakten und Methoden präferierend. |

||||

|

(‚rotes‘ B – ‚grün‘ bei W.E.H.) Direktorin: Organisation und Planung präferierend. |

||||

|

(‚gelbes‘ C – ‚rot‘ bei W.E.H.) Kommunikativer Typ Inspiratorin: Sozialbeziehungen und Kommunikation präferierend. |

||||

|

(‚grünes‘ D – ‚gelb‘ bei W.E.H.) Unterstützerin: .Kreativität und Konzeptionelles präferierend. |

||||

'Zwischen' diesen vier Eck- bis

‚idealtypischen‘ Extrempunkten lassen sich noch weitere 'Mischungen' ermitteln

– hier eher exemplarisch vier weitere 'typische' Zwischenformen (sie vermögen

durchaus zwischen Denkprofilen, wenigstens zwischen den beiden die sie in sich

verbinden, etwas an Verbindung und Verständnis herzustellen):

|

Auch weil es eine Illussion ist anzunehmen, dass es (im Leben – auch und gerade dem von und in Organisationen und Institutionen) ohne Rückschläge abgehen würde und bereits weil Ermüdungserscheinungen unvermeidlich sind, ist es hilfreich, bis erforderlich, jemanden zu haben, der die ... |

||||

|

Von Eins zu Eins (gar: 1-1-1-1) Übersetzungsprofil(en bzw. Möglichkeiten) auszugehen bzw. zu reden ist allerdings eine, kaum zu tollerierende, Übertreibung, - ja (aber vielleicht nicht unbedingt immer auch beabsichtige und gar böswillige) Täuschung! |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Sollten Ihnen dies wirklich einmal zu viele verschiedene Typen sein, und Sie tatsächlich gute Gründe für eine noch weitere Vereinfachung haben, können Sie Sich vielleicht ausnahmsweise einmal auf das Auseinanderhalten von nur ‚dreierlei Leuten‘ beschränken: Wichtige Arten menschlichen Lernens lassen sich nämlich in drei, ziemlich verschiedene, auch untereinander kollidieren könnende, auf ‚Sehen‘, ‚Hören‘ und Tun‘ basierende, Gruppen einteilen, die als basale Unterscheidung von Selbstverständlichkeiten im Denken und Handeln Verwendung finden können. Dieses Verfahren bleibt zwar in vielerlei Hinsicht unzureichend, kann aber wenigstens vor der basalen Dummheit bewahren, bei sich selbst stehen zu bleiben, oder davon auszugehen es gebe nur zweierlei Menschen (meinesgleichen und die [gar deswegen böswilligen] Anderen).

|

|

|

|

|

|

|

Übersetzung

ist also, selbst zwischen Menschen die sich derselben Muttersprache

bedienen, ia gerade in den basalsten

Selbstverständlichkeiten des ganzen Daseins

erforderlich. Es ist zwar (manchmal) möglich, sich ohne (verbale) Worte gut zu

verständigen, doch zumindest unsere sprachlichen Hyperbeln bedürfen der Interpretation. |

|

|

Kommentare und Anregungen sind jederzeit willkommen: (unter webmaster@jahreiss-og.de). |

||

|

|

|

|

by |