Markgräflicher

Montaigne-Turm des/der Selbst(e/s

– HaXaRaH)  הכרה

הכרה

|

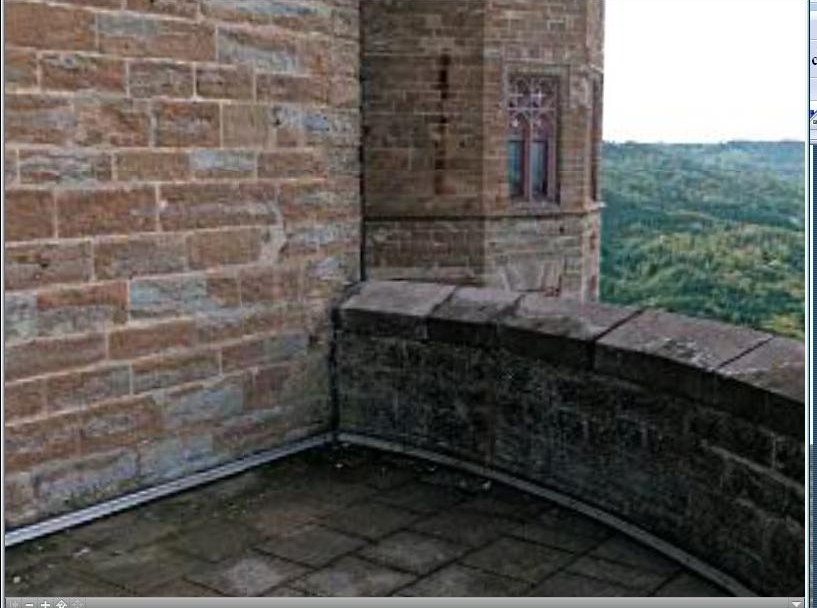

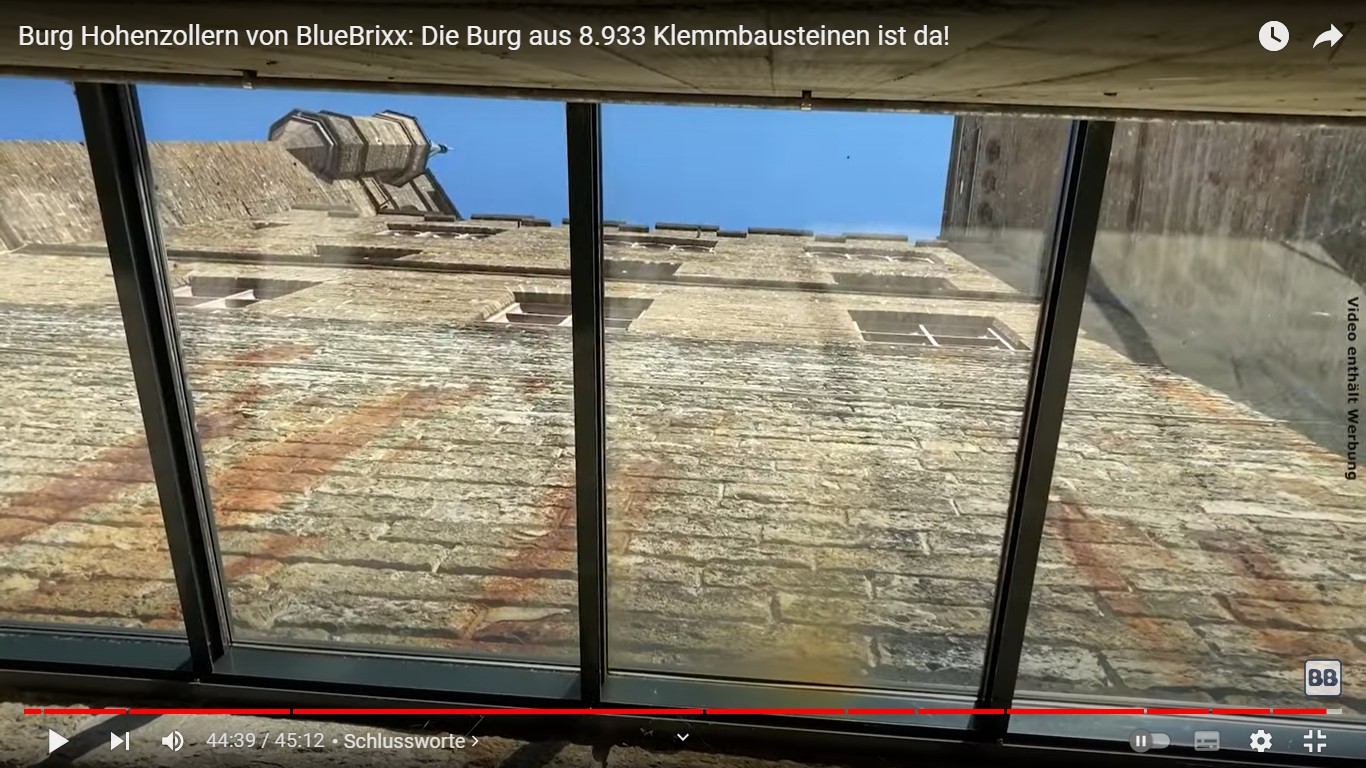

[Wohl bekanntester Salon

dieses Markgrafenturms,

von wegen/‚bewusster‘ Grenz(mark)enhandhabungen] |

.

[Nur/Immerhin Spitze

des, nach einem Markgrafen, französisch eben ‚marquis‘ /ma

[Nur/Immerhin Spitze

des, nach einem Markgrafen, französisch eben ‚marquis‘ /ma![]() ki,

iz/ geheißen,

benannten, Grenzenhandhabungsfragen-Turms dieses/Eures

Hochschlosses, ‚von innen‘ dem Burghof aus, beinahe verschwunden, und. vom Flaggenturm herab

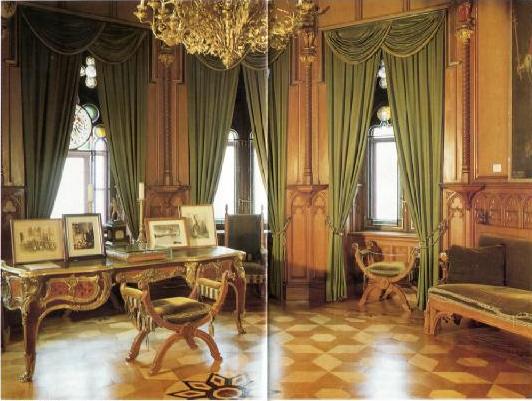

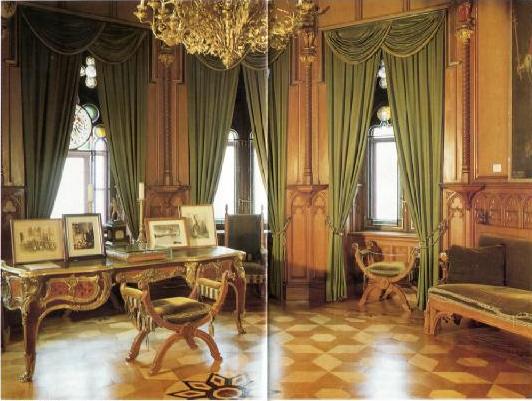

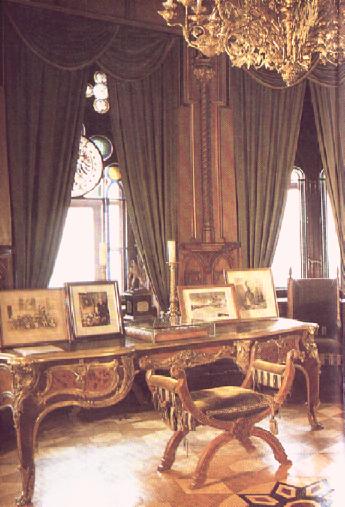

– hoch über dem, hier holzvertäfelt als ‚Markgrafenzimmer‘ bekannten

Salon des מלך Königs, d/noch unterm ‚Roten Salon‘ gar inwendigen Lernens-למד,

höchst Selbst – unter ‚Aussichten‘ be-

bis vorfindlich]

ki,

iz/ geheißen,

benannten, Grenzenhandhabungsfragen-Turms dieses/Eures

Hochschlosses, ‚von innen‘ dem Burghof aus, beinahe verschwunden, und. vom Flaggenturm herab

– hoch über dem, hier holzvertäfelt als ‚Markgrafenzimmer‘ bekannten

Salon des מלך Königs, d/noch unterm ‚Roten Salon‘ gar inwendigen Lernens-למד,

höchst Selbst – unter ‚Aussichten‘ be-

bis vorfindlich]

[Immerhion/Spätestens an/in/von

‚Dyaden – nicht mal nur meherlei genderspezifischen, vertraglich oder

gar zwiegesprächlich

qualifizierten – müsse ‚es‘ (namentlich ‚Gegen-Mächtiges‘ / ‚Gegenübermächtiges‘) nicht betritten, streitig oder miteinander

mit-/sich-/untereiander-unvereinbar זז sein/werden] Aber der/des Anderen הא zu bedürfen / nötig zu haben (sozio-logisches

basal polito-logisches insgesammt) kommt, zumalsfalls/wo ‚ohne dies/e zu wollen‘,handhabungsfähig vor!

[Immerhion/Spätestens an/in/von

‚Dyaden – nicht mal nur meherlei genderspezifischen, vertraglich oder

gar zwiegesprächlich

qualifizierten – müsse ‚es‘ (namentlich ‚Gegen-Mächtiges‘ / ‚Gegenübermächtiges‘) nicht betritten, streitig oder miteinander

mit-/sich-/untereiander-unvereinbar זז sein/werden] Aber der/des Anderen הא zu bedürfen / nötig zu haben (sozio-logisches

basal polito-logisches insgesammt) kommt, zumalsfalls/wo ‚ohne dies/e zu wollen‘,handhabungsfähig vor!

Wo/Falls ein

‚erster‘ Schock über/wegen, äh

gegen, der Selbste Mehrzahl(formulierungen bis …) ankommt, hälfe mancher (Singularität) Anima,

im Sinne ![]() Carl Gustaf Jungs, , äh

als Weibliches auch ‚im‘ Manne – zumindest bis sie Animus ‚in‘/an sich bemerken.

Carl Gustaf Jungs, , äh

als Weibliches auch ‚im‘ Manne – zumindest bis sie Animus ‚in‘/an sich bemerken.

‚Grenzenwertiges‘: Braucht/Suche Henriettet wieder Hein zum

‘rumkommandueren – oder andersherum?

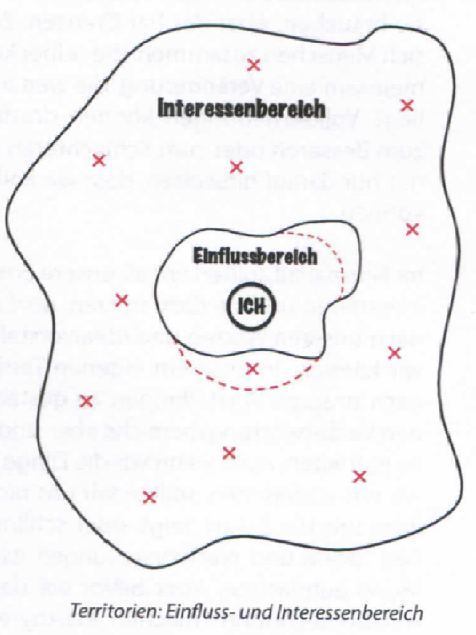

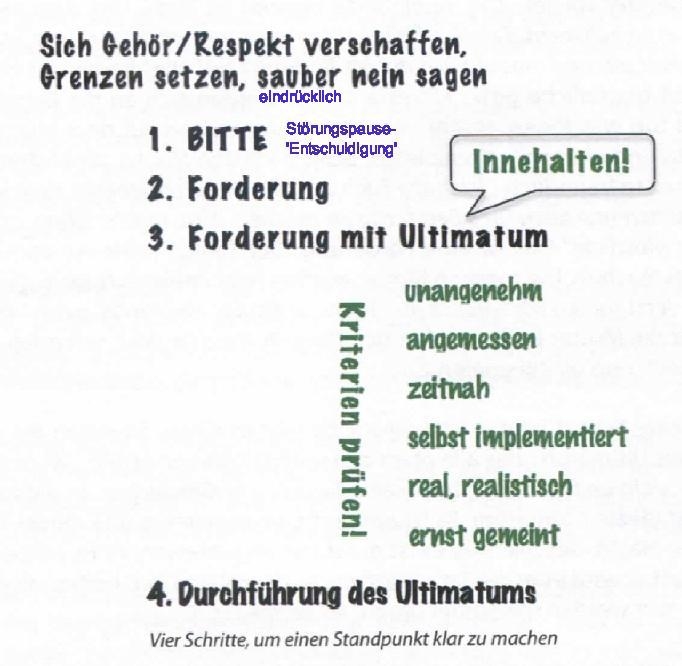

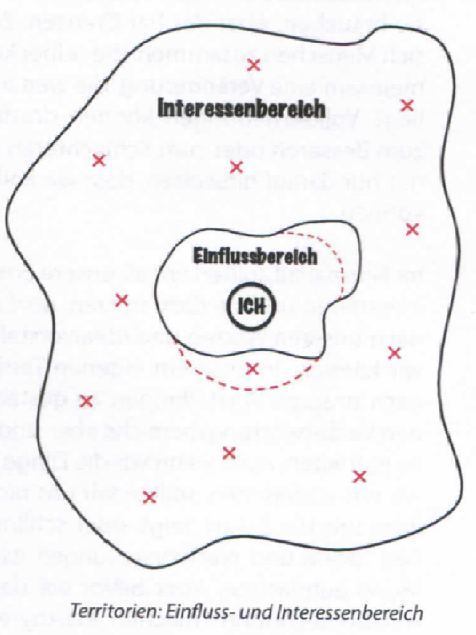

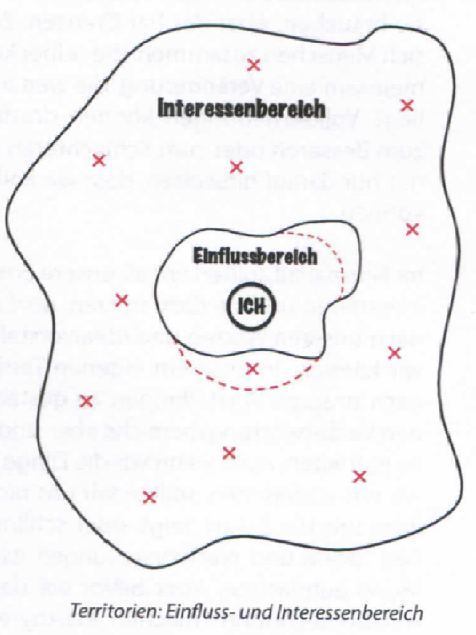

[Umgänge mit / Handhabungsweisen von Territorien

– Grenzenregieme betreffen zumal

Abstands-, Übertritts- und Änderungsfragen

aller Arten] Furchten vor multiblem bis

gespaltenen Persönlichkeiten, und andere, zumal nicht erst ‚Krankheitsbildern‘. mangelnder Kohärernzen

(ihrer-, äh dererseits, bekanntlich besonders ‚engstirnigkeits‘-anfällig) eher

bestätigend, als bestreitend oder verharmlosend.

‚Grenzenwertiges‘: Braucht/Suche Henriettet wieder Hein zum

‘rumkommandueren – oder andersherum?

[Umgänge mit / Handhabungsweisen von Territorien

– Grenzenregieme betreffen zumal

Abstands-, Übertritts- und Änderungsfragen

aller Arten] Furchten vor multiblem bis

gespaltenen Persönlichkeiten, und andere, zumal nicht erst ‚Krankheitsbildern‘. mangelnder Kohärernzen

(ihrer-, äh dererseits, bekanntlich besonders ‚engstirnigkeits‘-anfällig) eher

bestätigend, als bestreitend oder verharmlosend.

Er- oder nachge- bis vorgezählt: Persönlichkeitsanteile, gar ‚Selbste‘

bis Tauglichkeiten der(/für/gegen) beider/dreierlei/vierlei/… Ichs, eigene/r – falls und soweit nicht/oder auch anderer Leute/Persönlichkeiten

(deren / Eurer / Ihrer) belästigt – auszugsweise

adressiert / beleidigt / bemüht / entblößt / gemeint / provoziert /

veranschaulicht / versucht-:/?  Wir beobachten, verachten also nicht nur dass/falls/jene …

[Manche vestehen dass / deuten wann,

wann, wer, wozu mit/ab ‚der Null‘

(bei anderen/sich) zu Zählen aufhört/beginnt]

Wir beobachten, verachten also nicht nur dass/falls/jene …

[Manche vestehen dass / deuten wann,

wann, wer, wozu mit/ab ‚der Null‘

(bei anderen/sich) zu Zählen aufhört/beginnt]

![]() /\

/\ ![]() RESCH רֵישׁ hauptsächlich

‚einziges‘ יחיד׀ת /jaxid/, äh

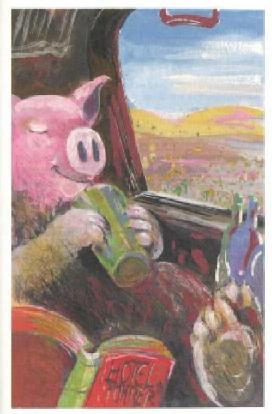

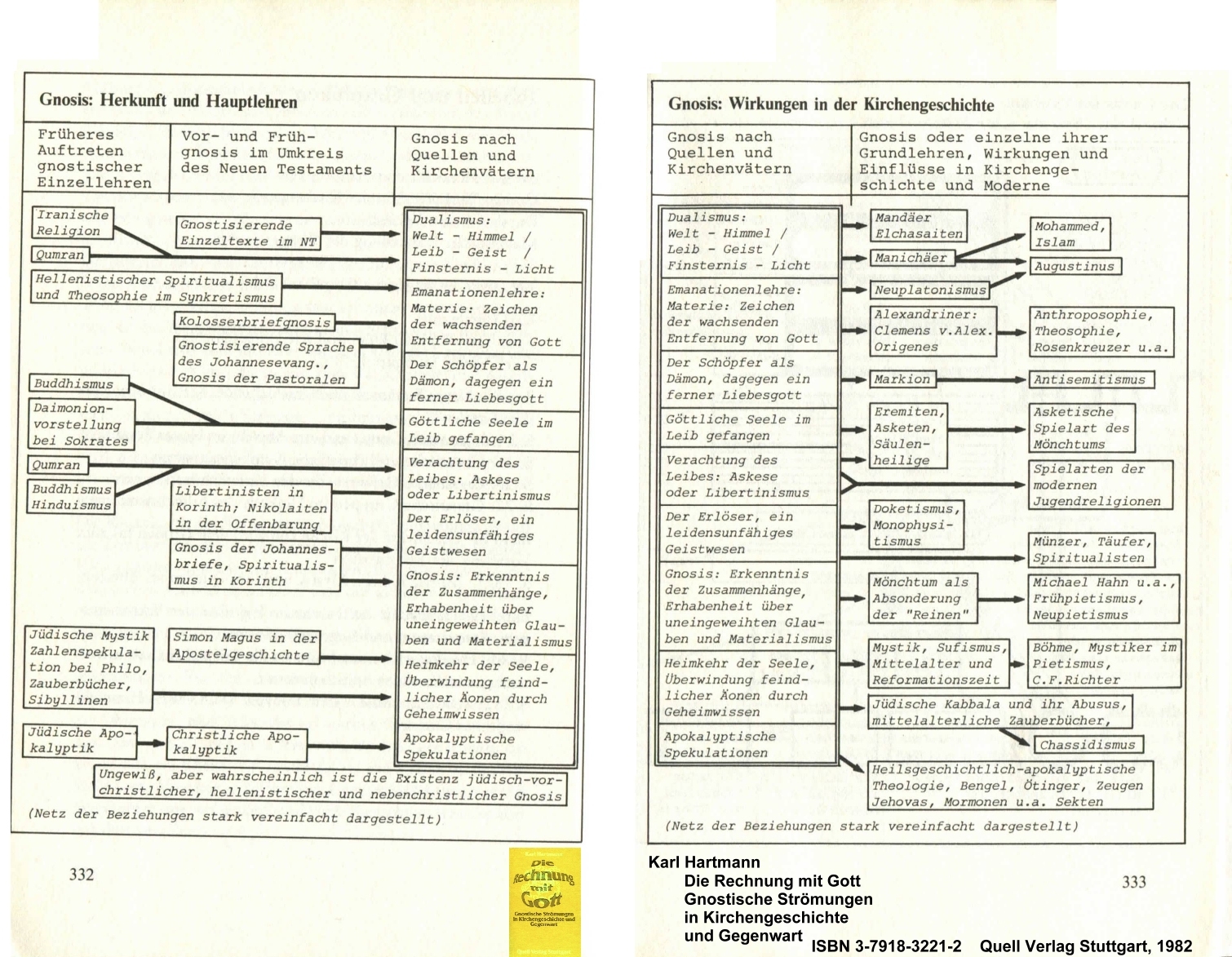

erstens vermisse/t hier (japhtische – zumal grischische Logig‚ oder ist es ‚gnosis‘-?) Vom

(gar recht, anstatt nur ablehnend verstandener)

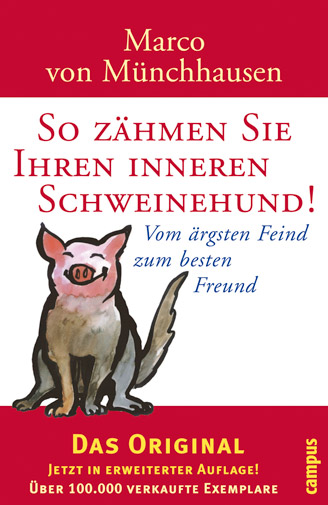

Individzalit#zsverachtung/Ausschließ0lung dees ‚inneren Schweinehundes‘ &

Consorten, gar zu Freundschaft mit sich/seinem(/seinen) Selbst(s)?

RESCH רֵישׁ hauptsächlich

‚einziges‘ יחיד׀ת /jaxid/, äh

erstens vermisse/t hier (japhtische – zumal grischische Logig‚ oder ist es ‚gnosis‘-?) Vom

(gar recht, anstatt nur ablehnend verstandener)

Individzalit#zsverachtung/Ausschließ0lung dees ‚inneren Schweinehundes‘ &

Consorten, gar zu Freundschaft mit sich/seinem(/seinen) Selbst(s)?  [Dürften nicht einmal

andere Leute böse/schlechte Anteile haben würde ambivalent/beliebig/nutzlos das

Paradoxon zu brauchen/haben/wollen]

[Dürften nicht einmal

andere Leute böse/schlechte Anteile haben würde ambivalent/beliebig/nutzlos das

Paradoxon zu brauchen/haben/wollen]

![]() Das

große‘, lotrecjt vertikale /anochi/ אנכי (sogar –

also nicht

Das

große‘, lotrecjt vertikale /anochi/ אנכי (sogar –

also nicht anstatt – G’ttes)

und ‚das‘ zwar ‚klein‘-gebeugte/genannte/gewordene /ani/ אני grammatikalisch

(semitisch) zwar ‚bicht ‚in‘ der ausgegenden / ersten / eigenen / mronrt)

Person vereindeutigemd als/in ‚Anima‘ oder ‚Animus‘ ‚rein‘ bis (nicht alleine)

genothypisch/phenothypisch überwiegend, ups

wechselhaft oder (mindestens sozial immerhin juristisch) zuweisemd getrennt.  [‚Dürfen‘-können Euer Gnaden durchaus, ob Sie

/ ich allerdimgs ‚Wollen‘-können/-kann entscheiden / praktizieren …] Sämtliche ‚ich-Thronens‘-Vorwürfe

verdächtigen wir allerdings eher der Problemerhaltung / Verdunkelung, denn einen nützlichen Beitrag wider/zu ‚Alle/Du/ichs/Sie/Wirs‘-Scanner-Bewussteheiten/‚Dummheit‘!

[‚Dürfen‘-können Euer Gnaden durchaus, ob Sie

/ ich allerdimgs ‚Wollen‘-können/-kann entscheiden / praktizieren …] Sämtliche ‚ich-Thronens‘-Vorwürfe

verdächtigen wir allerdings eher der Problemerhaltung / Verdunkelung, denn einen nützlichen Beitrag wider/zu ‚Alle/Du/ichs/Sie/Wirs‘-Scanner-Bewussteheiten/‚Dummheit‘! ![]()

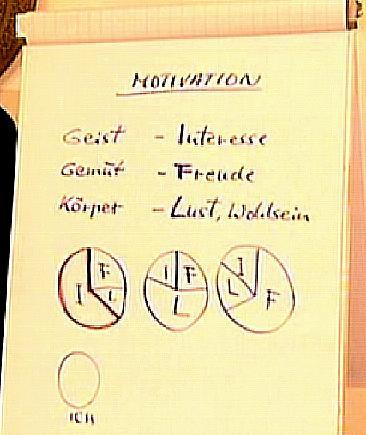

![]() An/Bei/Unter den Dreierleis

Umter-ichs/ Si.Fr. G.P. modi Abbs-3-mächen-tanz-haptik-akustig-optik??

An/Bei/Unter den Dreierleis

Umter-ichs/ Si.Fr. G.P. modi Abbs-3-mächen-tanz-haptik-akustig-optik?? ![]()

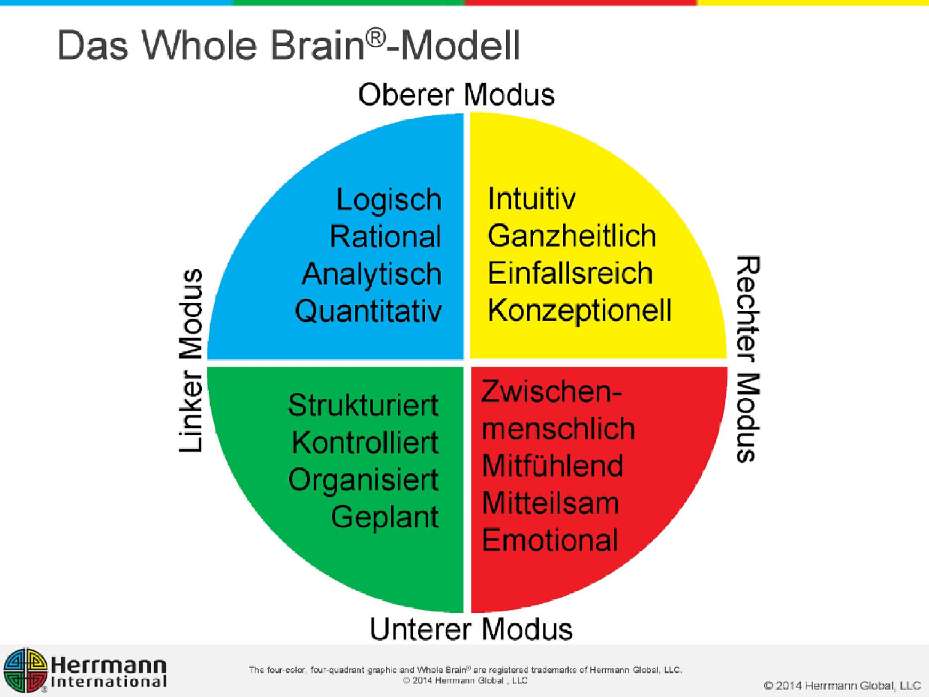

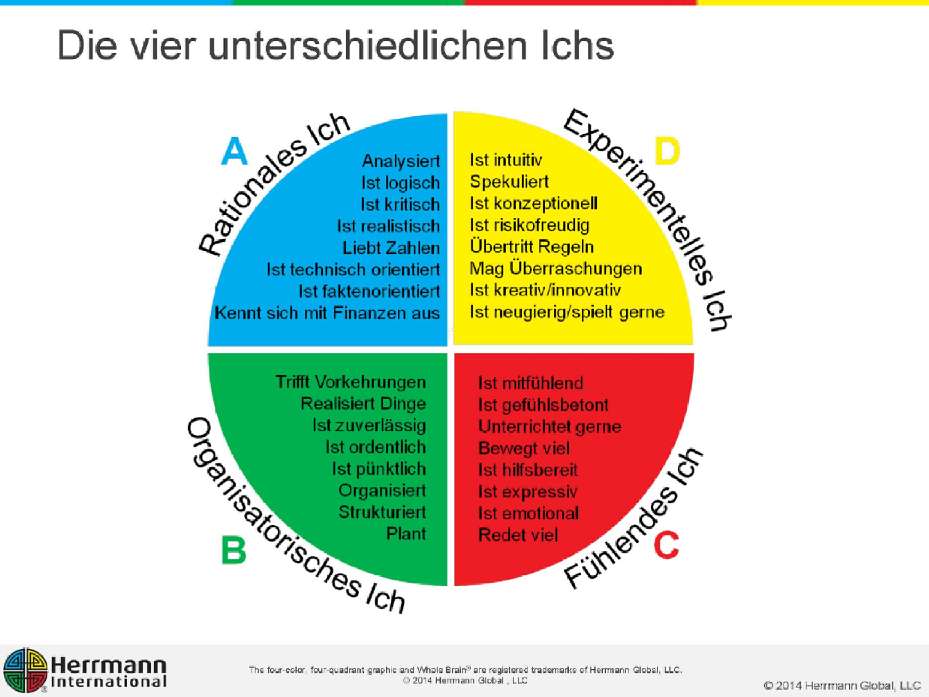

![]() Vier

Quadranten, in gar/zumiondest (anteilig – woran/wovon auch immer) typischen

Mischungsverhältnissen, eben gerade nicht allein oder (nur/+berhaupt) im

Gehirn, der/des menschlichen Wesen/s. Abb.-5-armleuchter/christuskapelle??

Vier

Quadranten, in gar/zumiondest (anteilig – woran/wovon auch immer) typischen

Mischungsverhältnissen, eben gerade nicht allein oder (nur/+berhaupt) im

Gehirn, der/des menschlichen Wesen/s. Abb.-5-armleuchter/christuskapelle?? ![]()

![]() Dass/Ob/Wem drei der einen Art und vier

einer/meherer amderen zusammen doch

sieben ‚Früchte‘ sein/werden dürfen (bis/oder

nicht) ahnt/bleibt/hat etwas, bis viel, Gerematrisches/Grammatikalisches ‚aspektisch‘.

Dass/Ob/Wem drei der einen Art und vier

einer/meherer amderen zusammen doch

sieben ‚Früchte‘ sein/werden dürfen (bis/oder

nicht) ahnt/bleibt/hat etwas, bis viel, Gerematrisches/Grammatikalisches ‚aspektisch‘.  [Sogar/Zumal hier bleibt die Empörung

– na illustrativ klar über den / wegen dem (verborgenen) Knix (nicht

nur seiner Orthographievariante oder Erwähnung, bis Abbildung,

halber) – ‚motivational‘,

insbesondere dienstbar / negativ, diskriminierend] Erübrigen Zählungen zu entscheiden / erwähnen: wer will, dass Frauen aussehen / zof(f)en?

[Sogar/Zumal hier bleibt die Empörung

– na illustrativ klar über den / wegen dem (verborgenen) Knix (nicht

nur seiner Orthographievariante oder Erwähnung, bis Abbildung,

halber) – ‚motivational‘,

insbesondere dienstbar / negativ, diskriminierend] Erübrigen Zählungen zu entscheiden / erwähnen: wer will, dass Frauen aussehen / zof(f)en?

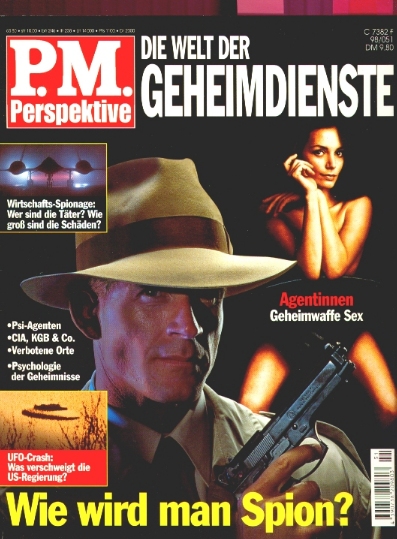

[Doch

befremdet bis überrascht etwa das ‚Doppelhut‘-Prinzip, zumal vom Amtspersonen, viele bereits

weniger – zumindest solange diese Leute‚äußerlich‘ nicht gleichzeitig

mehrere Hüte, oder Uniformteile, zusammen-(‚pachworked‘

identisch / sichtbar)-tragen] Mehrere

Professionen, oder bereits / immerhin (zumal examinierte) Befähigungen, aber

auch Identitäten / Zugehörigkeiten, stehen dem kaum nach – komfligieren aber mit reduktionistisch aktivierbaren Entweder-Oder-Paradimen

der Null- bis Negativsummen-Verteilungen.

[Doch

befremdet bis überrascht etwa das ‚Doppelhut‘-Prinzip, zumal vom Amtspersonen, viele bereits

weniger – zumindest solange diese Leute‚äußerlich‘ nicht gleichzeitig

mehrere Hüte, oder Uniformteile, zusammen-(‚pachworked‘

identisch / sichtbar)-tragen] Mehrere

Professionen, oder bereits / immerhin (zumal examinierte) Befähigungen, aber

auch Identitäten / Zugehörigkeiten, stehen dem kaum nach – komfligieren aber mit reduktionistisch aktivierbaren Entweder-Oder-Paradimen

der Null- bis Negativsummen-Verteilungen.  [Unendlichkeiten

ups-anstatt grenzenlos(-allmächtig)e Beliebigkeiten] Gesamte Menge/n

‚Ganzer Zahlen‘ kleiner <

als (‚derselben‘ Mengenbereiche) ‚Gebrochener Zahlen‘. [Manche können ‚Alles‘ – außer Hochdeutsch]

[Unendlichkeiten

ups-anstatt grenzenlos(-allmächtig)e Beliebigkeiten] Gesamte Menge/n

‚Ganzer Zahlen‘ kleiner <

als (‚derselben‘ Mengenbereiche) ‚Gebrochener Zahlen‘. [Manche können ‚Alles‘ – außer Hochdeutsch] ![]()

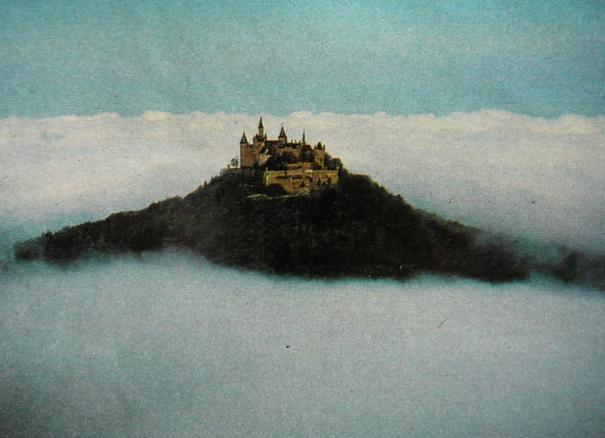

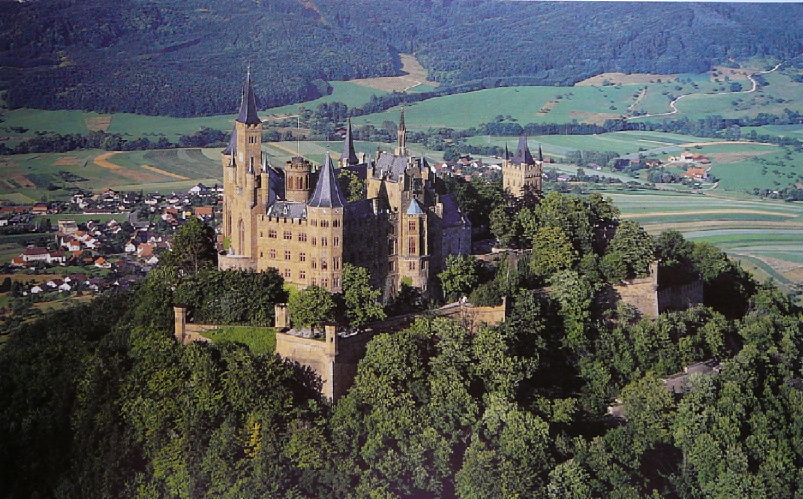

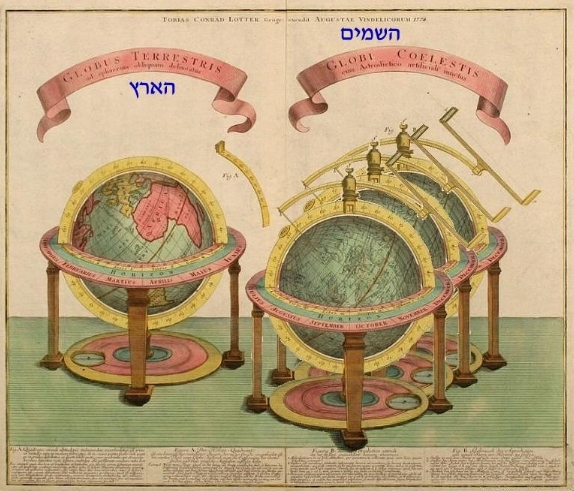

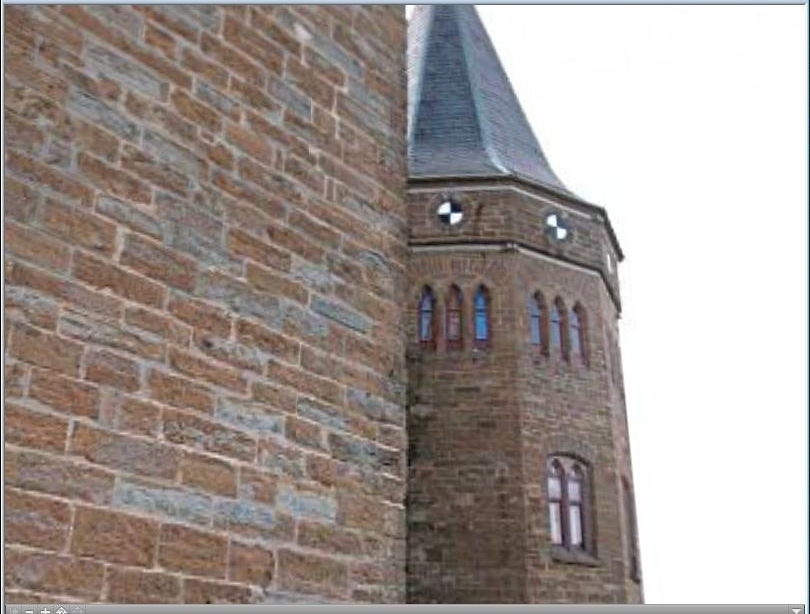

Besonders häufig / gängig werden Grenzländereien / ‚Marken‘ mit Burgfestungen versehen: Zumal solche gegenüber ‚Feindesland / Fremdem/n‘, wie einst (hier zunächst / bedingt namensgebend)

auch für die geografisch weiter von

diesem ![]() zollerischen

Burg- äh der Zeugen-Bergfeste entfernte ‚Markbrandenburg‘, deren

Herrscher … Sie / Euer Gnaden erinnern ja ohnehin schon.

zollerischen

Burg- äh der Zeugen-Bergfeste entfernte ‚Markbrandenburg‘, deren

Herrscher … Sie / Euer Gnaden erinnern ja ohnehin schon.  Dass

respektive wenn Eure / Ihre Ladyschaft auf einem Grenzmarkstein bestehe, äh

sitze, bezweifeln / provoziere manche (immerhin

‚innerlich‘).

[Kanieden stehen Gänsevögeln in

deren Leistungen als Grenzwachen nicht nach – Schweinen übrigens auch nicht]

Dass

respektive wenn Eure / Ihre Ladyschaft auf einem Grenzmarkstein bestehe, äh

sitze, bezweifeln / provoziere manche (immerhin

‚innerlich‘).

[Kanieden stehen Gänsevögeln in

deren Leistungen als Grenzwachen nicht nach – Schweinen übrigens auch nicht]

Besonders wesentliche

/ wichtige Grenzen schein uns zu sein/werden:

![]() [Da /

Falls / Insoweit / Ob / Wenn (ausgerechnet) ani/\anochi ich, bis wir, bemüht: Meine Verachtungen (gar Liebe/n und sonstige Unendlichkeiten eher

inklusive-?) durch / \ für ‚den Rest‘ der Menschenheit/עולם׀ות\Welt zu begrenzen] Vielleicht verachtet es / mich / uns ‚Randlosigkeit(en)‘ eben

nicht immer nur notwendigerweisen-!/?

[Da /

Falls / Insoweit / Ob / Wenn (ausgerechnet) ani/\anochi ich, bis wir, bemüht: Meine Verachtungen (gar Liebe/n und sonstige Unendlichkeiten eher

inklusive-?) durch / \ für ‚den Rest‘ der Menschenheit/עולם׀ות\Welt zu begrenzen] Vielleicht verachtet es / mich / uns ‚Randlosigkeit(en)‘ eben

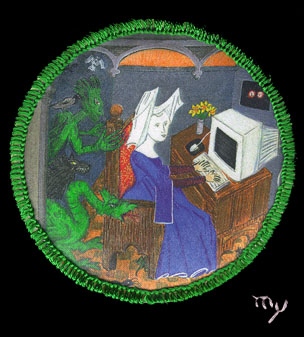

nicht immer nur notwendigerweisen-!/?  MOC My

One/Own-?, nein hier: Matrtins

Own Cratiom – doch (nicht nur ‚irgendwie‘) immerhin selbst (und auch gerade ‚jene‘ ja

nicht so ganz

MOC My

One/Own-?, nein hier: Matrtins

Own Cratiom – doch (nicht nur ‚irgendwie‘) immerhin selbst (und auch gerade ‚jene‘ ja

nicht so ganz Vorlagen-los) zusammengebaut.  Egal /

Gleich(gültig) was (Eurr Gnadem / Ihren

Überzegtheiten gegenüber) getan?

[Wie kann & dürfe sie nur – die endlich mühsamst erkämpften Fortschritte / Hyperrealitäten / Richtigkeiten,

und/oder sogar noch schlimmer und stärker auch /

gerade nur für deren (erst recht der Gleichheit-? eben des Singulars)

emblematisch repräsentierende Symbole Gehaltenes

– adressieren, befragen, betreffen, gefährden, ignurieren, …, übersehen, umvertreilen, verachten,

verlassen, zurücknehmen]

Egal /

Gleich(gültig) was (Eurr Gnadem / Ihren

Überzegtheiten gegenüber) getan?

[Wie kann & dürfe sie nur – die endlich mühsamst erkämpften Fortschritte / Hyperrealitäten / Richtigkeiten,

und/oder sogar noch schlimmer und stärker auch /

gerade nur für deren (erst recht der Gleichheit-? eben des Singulars)

emblematisch repräsentierende Symbole Gehaltenes

– adressieren, befragen, betreffen, gefährden, ignurieren, …, übersehen, umvertreilen, verachten,

verlassen, zurücknehmen]  Vielleicht

immerhin eher zu v/erkennen, als zu wissen, was gar Respekt-!/?

Vielleicht

immerhin eher zu v/erkennen, als zu wissen, was gar Respekt-!/?

Menschenverachtung ist

zwar Ausdruck

frustrierter Demut – doch, eben

gerade daher und insoweit,

sehr häufig vorkommend!

Am Schlimsten bleiben also stets jene (achtsamen Leute), die

überzeugt vermeinen: gar keine

/ ganz ohne Verachtungm äh Verungleichung …

Imperial

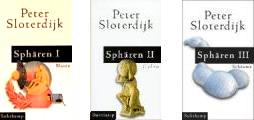

dietrologisch aktivierbar. [Ach

so – manche leiten ihre Reiche / Sphären wovon ab / her / hin] Impertinennt abstoßend /\ anziehend, dass

sie, äh die, sich (öffentlich /resch\ überhaupt – und gleich gar wie) be-, ent-, verkleiden-!/?/-/.

Imperial

dietrologisch aktivierbar. [Ach

so – manche leiten ihre Reiche / Sphären wovon ab / her / hin] Impertinennt abstoßend /\ anziehend, dass

sie, äh die, sich (öffentlich /resch\ überhaupt – und gleich gar wie) be-, ent-, verkleiden-!/?/-/.  [Habe Buch gelesen, Seminar besucht, Prüfung

bestanden]

[Habe Buch gelesen, Seminar besucht, Prüfung

bestanden]

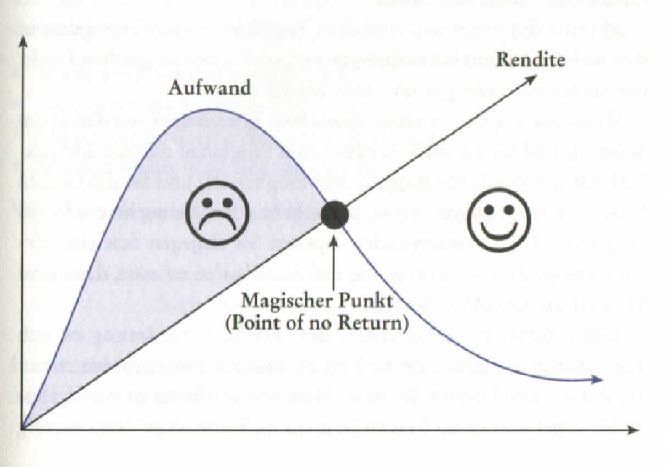

Als / Im / Vom Umgang mit

Territoriuen:

Dass Einflussbereiche, bei

aller zumal erweiterungsfähigen, Veränderbarkeit kleiner als Interessenberiche

/ ‚Betroffenheiten‘ bleiben!

Wie Wechselseitigkeiten einander interverierend bis übergriffig

überlappen bis überlagern.

#jojo

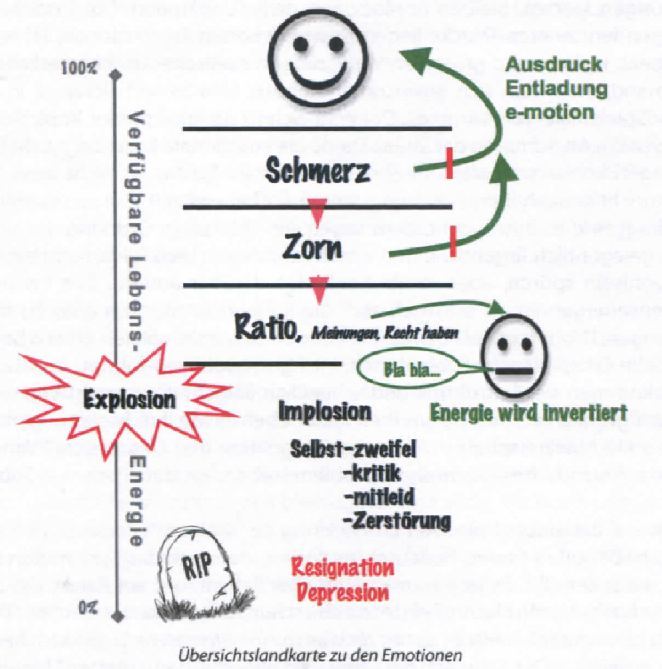

Doch wie nun allegorisch repräsentiert / beansprucht auch an/wegen Grenzen mit und

zu ‚Unerreichtem‘ / ‚Unereichbarem‘ (gleich gar, oder wenigstens exemplarisch, dass/wo/wenn weder rational orientierte

Argumentationen, noch narrativ-erzählende Gefühlsbeeinflussungen,

ohnehin eher komplementär, zu den erwünschten, bis notwendigen, Verhaltensänderungen hinreichen),

bis gar mit/gegen Unbekanntem, gelegen/wesentlich für/als Grenzregime,

jedenfalls der Regelungen von Grenzverlaufs- und Grenzänderungs- bis eben

insbesondere (eher) Grenzübertrittsfragen (als etwa Grenzleugnungs- oder, gar pantheistischen,

Grenzenvernichtungsbemühungen – zumal unterschiedslos

beliebigen ‚Gleichmachens‘).

bis gar mit/gegen Unbekanntem, gelegen/wesentlich für/als Grenzregime,

jedenfalls der Regelungen von Grenzverlaufs- und Grenzänderungs- bis eben

insbesondere (eher) Grenzübertrittsfragen (als etwa Grenzleugnungs- oder, gar pantheistischen,

Grenzenvernichtungsbemühungen – zumal unterschiedslos

beliebigen ‚Gleichmachens‘).

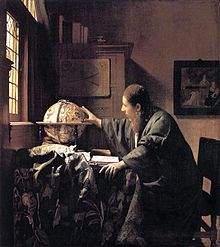

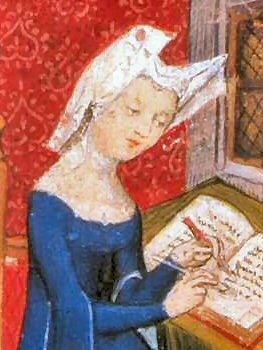

[Wichtige seiner

gar ‚inneren‘/esayistischen Entdeckenden M.E.d.M.s und gar

bereits Ch.d.P.s, zu/bis als ein Beginn/Element

immerhin abendländischer Neuzeit – gar Individualität/en]

![]() Michel

Eyquem de Montaigne (1533-1592)

gilt, quasi und immerhin ‚literaturoffiziell‘, als (wenigstens neuzeitlicher)

Begründer ausführlich-subjektiver Beschäftigung mit dem (und/aber Verschriftlichungen des)

‚eigenen Selbst‘, jedenfalls seines/dessen ‚innerlichen‘

Erlebens; zeitlich (bereits ‚mittelalterlich‘)

noch vor diesem – ‚Erfinder des

Michel

Eyquem de Montaigne (1533-1592)

gilt, quasi und immerhin ‚literaturoffiziell‘, als (wenigstens neuzeitlicher)

Begründer ausführlich-subjektiver Beschäftigung mit dem (und/aber Verschriftlichungen des)

‚eigenen Selbst‘, jedenfalls seines/dessen ‚innerlichen‘

Erlebens; zeitlich (bereits ‚mittelalterlich‘)

noch vor diesem – ‚Erfinder des ![]() Essays‘ – hat

sich immerhin

Essays‘ – hat

sich immerhin ![]() Christine

de Pisan/Pizan (1365 in Venedig geboren, bis nach

1430 in Frankreich lebend)

erlaubt, immerhin autobiographische

Ansätze ‚zu Papier zu bringen‘. Und auch weit vor ihr gibt es ja durchaus

Christine

de Pisan/Pizan (1365 in Venedig geboren, bis nach

1430 in Frankreich lebend)

erlaubt, immerhin autobiographische

Ansätze ‚zu Papier zu bringen‘. Und auch weit vor ihr gibt es ja durchaus  einige Spuren – nicht allein antiker, oder sogar

kirchenväterlicher. ‚Bekenntnisse‘,

respektive nicht immer nur phanzastisch erfundener,

oder überhöhter – ‚biographischer

Zugeständnisse‘ an die, kaum ernsthaft völlig zu leugnende, qualiale, menschenheitliche

Primäerfahrung: immerhin

(bis

stets) eines Selbst(s);

so beschränkt diese, ‚damalig‘ nennbare,

Lebenserfahrung in/aus mehrerlei (namentlich raumzeitlichen – gar ‚gegenwärtigen‘ bis ‚arroganten‘) Hinsichten (für manche, bis viele, Leute, namentlich heutzutage/intersubjektiv

zumindest okzidental gar überraschenderweise) oft auch sein/werden mögen, oder ‚sogar‘, beziehungsweise so insbesondere, transzendiert/überwunden sie auch immer scheinen, bis werden/sein, s/wollten.

einige Spuren – nicht allein antiker, oder sogar

kirchenväterlicher. ‚Bekenntnisse‘,

respektive nicht immer nur phanzastisch erfundener,

oder überhöhter – ‚biographischer

Zugeständnisse‘ an die, kaum ernsthaft völlig zu leugnende, qualiale, menschenheitliche

Primäerfahrung: immerhin

(bis

stets) eines Selbst(s);

so beschränkt diese, ‚damalig‘ nennbare,

Lebenserfahrung in/aus mehrerlei (namentlich raumzeitlichen – gar ‚gegenwärtigen‘ bis ‚arroganten‘) Hinsichten (für manche, bis viele, Leute, namentlich heutzutage/intersubjektiv

zumindest okzidental gar überraschenderweise) oft auch sein/werden mögen, oder ‚sogar‘, beziehungsweise so insbesondere, transzendiert/überwunden sie auch immer scheinen, bis werden/sein, s/wollten.

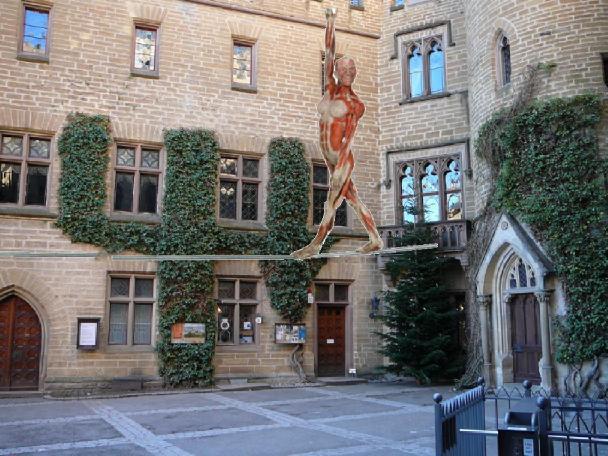

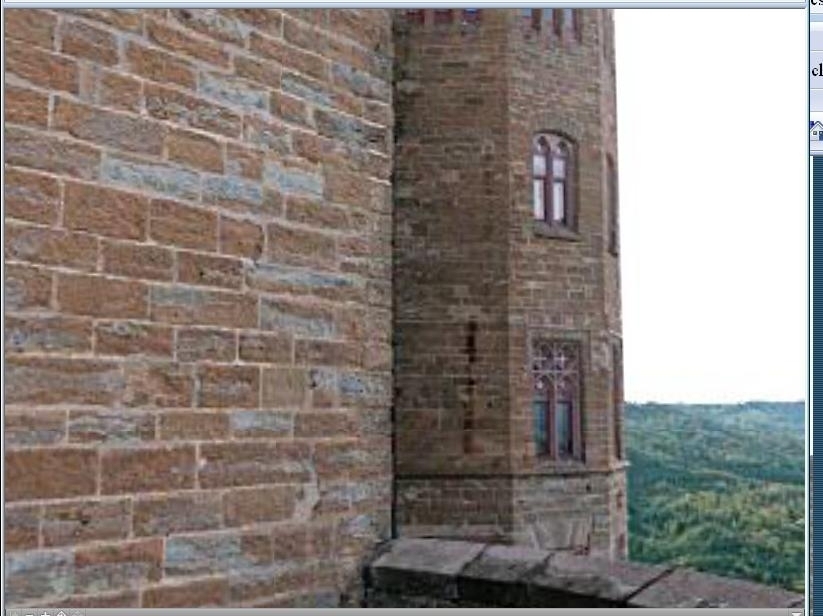

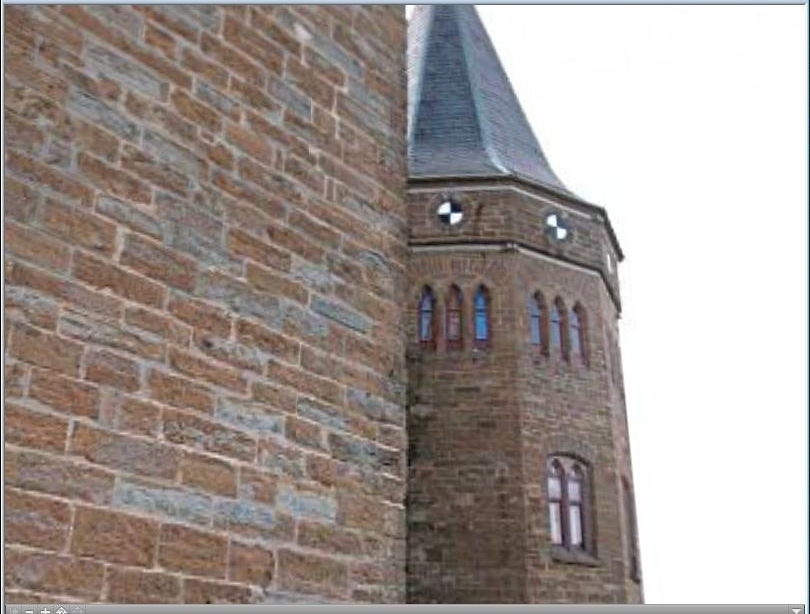

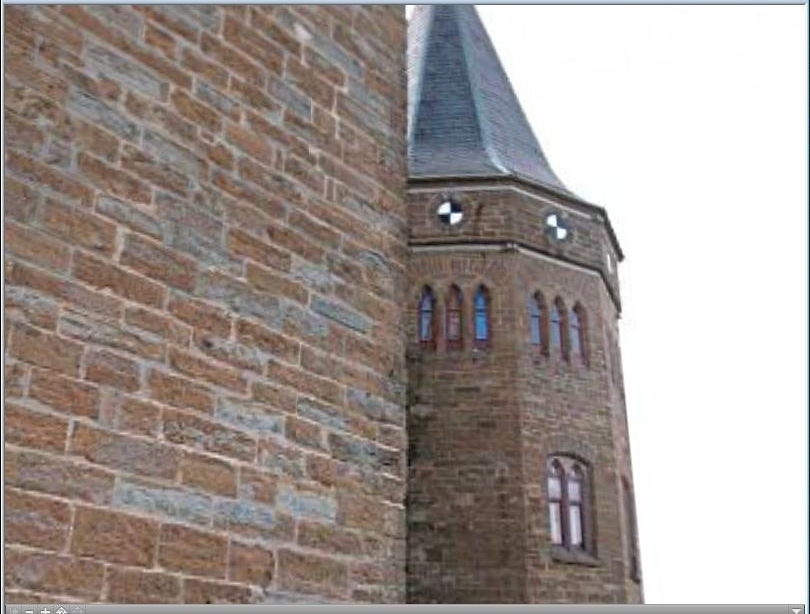

[Etwas mehr der Tiefen, bis Höhen, des Markgrafenturms, dierekt mit

dem Kaiserbau verbunden, lassen sich, von außen, erkennen: Dem Schrecken,

der indoeuropäischen Entdeckung des Singulars vir/angesichts der Vielfalten

Vielzahlen,  drohen, gar pantheistische, Bloßstellungen seiner redutionistischen Überreaktionen als Prinzipien-Vergottung / Götzendienst] Markgrafenturm links ‚im‘ Foto an westlichem Gebäuderand des Hochschlosses

Südflügels aus Kaiserbau und Michaelsturm bis Kapelle

der G’ttesfurcvht/en

und der Burg-Gärten.

drohen, gar pantheistische, Bloßstellungen seiner redutionistischen Überreaktionen als Prinzipien-Vergottung / Götzendienst] Markgrafenturm links ‚im‘ Foto an westlichem Gebäuderand des Hochschlosses

Südflügels aus Kaiserbau und Michaelsturm bis Kapelle

der G’ttesfurcvht/en

und der Burg-Gärten.

Geradezu beinahe ‚das‘ kaiserlich andere Ansinnen an, bis gegen, Person und Persönlichkeit(en)

des/der jeweiligen Menschen

schlägt aus den, oder bis in die, strukturellen grammatikalischen

Grund-Festen von Sprachen, genauer der(en denk- und vorstellungshorizontlichen) Unterschiede, durch und wird, namentlich bereits von M.E.d.M.

, als die Einsicht/Erfahrung:

‚Ich bin viele‘, und zwar in jenem strengen Sinne, dass damit nicht ‚einfühlsam‘ gemeint ist, dass sich ja auch die zahlreichen anderen Menschen (die für Illussionen, Projektionen pp. zu halten, sich ja nicht

letztgültig ausschließen liese) sich/andere(s)

empfinden, und benennen können. – Ein, bis gar

‚der‘, semiotische Grundkonflikt weniger, bis überhaupt nicht, zwischen

‚Plural und Singular‘ als zwischen der Einteilung

in, bzw. Unterscheidung von beiden, Begrifflichkeiten

einerseits, und gar der, äh den, Erfahrungen von Vielzahl(en) und Vielfalt(en),

ohne verabsolutierte. und damit auch ohne

verabsolutierbare, Singularität anderer-

äh weiterseits. Insbesondere und

vor allem (kulturell)

verschärft durch die Unzahl von Selbst(verteidigungs)- und Selbigkeits(erhaltungs)-Kampf-Massnahmen,  allein und gerade des, so gerne als ‚nackt‘ bezeichneten,

bis gesehnsuchten, Überlebens (gar aller) einzelnen Individuen, und erst recht oder immerhin von Arten und Kollektiven – wider

die biologische, historische

und gar alle übrigen Endlichkeiten / Grenzen.

allein und gerade des, so gerne als ‚nackt‘ bezeichneten,

bis gesehnsuchten, Überlebens (gar aller) einzelnen Individuen, und erst recht oder immerhin von Arten und Kollektiven – wider

die biologische, historische

und gar alle übrigen Endlichkeiten / Grenzen.

Gehören ‚Unter-ich’,

Ich und ‚Über-Ich’

zu mir-?Wechselfragen Euer Gnaden [All of us – no nearly all of me / myselves seven (female ones)

– steht etwa der

siebenfache G’ttesgeist‘ Pate? Respektive handelt es sich immerhin / wenigstens um personifizierende Veranschaulichung(sgefahr)en /

Addressierbarkeiten ‚Zuständen‘ des / eines /

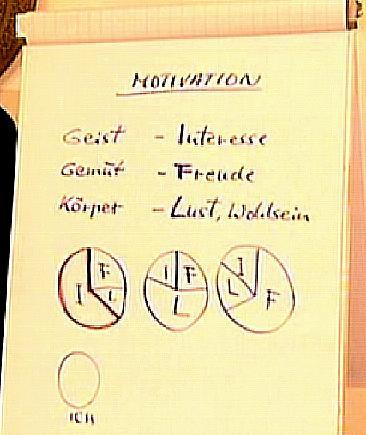

der / von Menschen] Beispielhaft vierlei

typische von ‚uns‘/meinen Ichs‘ und je

dreierlei wesentliche Wahrnehmungswege-Orientierungen, respektive Sichtweisenoptionen,

für/von Euer Gnaden anschaulich / bereit?

Gehören ‚Unter-ich’,

Ich und ‚Über-Ich’

zu mir-?Wechselfragen Euer Gnaden [All of us – no nearly all of me / myselves seven (female ones)

– steht etwa der

siebenfache G’ttesgeist‘ Pate? Respektive handelt es sich immerhin / wenigstens um personifizierende Veranschaulichung(sgefahr)en /

Addressierbarkeiten ‚Zuständen‘ des / eines /

der / von Menschen] Beispielhaft vierlei

typische von ‚uns‘/meinen Ichs‘ und je

dreierlei wesentliche Wahrnehmungswege-Orientierungen, respektive Sichtweisenoptionen,

für/von Euer Gnaden anschaulich / bereit?

Nicht, dass sich alle – von uns (ezwa Erde, Länder, Menschen, Personen,

Selbst/e-?) – allein/bewusst/nur ‚aviv‘

hierher / in diese (/dorthin bis sonstige) Lage und Situationen

![]() gebracht hätten – noch, dass es (mit) Ihnen/uns rein ‚passiv‘ (gar unabwendlich auch ohne ‚dulden

müssendes‘ Zutin)

gebracht hätten – noch, dass es (mit) Ihnen/uns rein ‚passiv‘ (gar unabwendlich auch ohne ‚dulden

müssendes‘ Zutin) ![]() passoert wäre-!/?/-/.

passoert wäre-!/?/-/.  [Ob leider,

oder immerhin, im/mit/trotz/vom Alter

‚sei/werde‘ er / ich / sie

nicht etwa ‚duldsamer

[Ob leider,

oder immerhin, im/mit/trotz/vom Alter

‚sei/werde‘ er / ich / sie

nicht etwa ‚duldsamer ![]() geduldiger‘]

geduldiger‘]

[Hier / Abendländisch derart schockierend

blasphemisch( wirkend)e Plural-Vorstellungen, zudem in / an

Röcken, dass strategische Streitkräfte zu

Hilfe

gerufen] Welt(en – Gemeinsames) vernichtet zu werden droht(en). ![]()

Und zwar durchaus dergestalt qualifiziert, dass Randlosigkeit(en), Ganzens überhaupt (namentlich so präzise wie uns bisher sprachlich/denkerisch immerhin möglich ausformuliert, durch und als der Unendlichkeiten unaufgehobene Grundlagenkrise der Mathematik)

weder durch dessen (vielleicht

eher unbestrittenen) Aspektcharakter (zumal oder jedenfalls aus/in/von menschlicher Wahrnehmung, gar analog, bis inklusive ‚Selbstwahrnehmung/en‘, her bzw. davon aus)

Falls wenig, bis Nichts,

der grammatikalisch repräsentierenden Einfalt, äh פף ‚Einzahl‘,

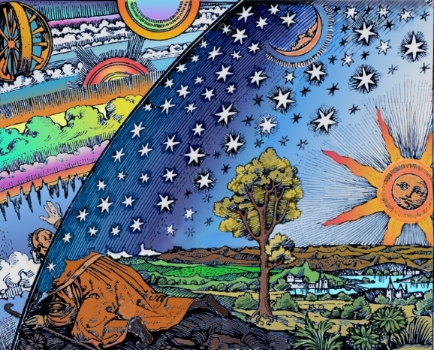

entspreche. [Kosmische,

äh japhetische ‚Universums‘-Vorstellungen zumal indoeuropäisch( gefordert)er Singularotät des/vom

Innerraumzeitlichen

Falls wenig, bis Nichts,

der grammatikalisch repräsentierenden Einfalt, äh פף ‚Einzahl‘,

entspreche. [Kosmische,

äh japhetische ‚Universums‘-Vorstellungen zumal indoeuropäisch( gefordert)er Singularotät des/vom

Innerraumzeitlichen  und/oder\aber

und/oder\aber  semitische etwa olam--עולם und sonstige (gar sino-tibetisch plurale)

mindestens auch ‚überraumzeitliche‘

Konzeptionen – sind/werden

nicht so leicht(fertig) deckungsgleich

übereinstimmend, wie dies Lexikalische Zuordnungen durch

Übersetzungsprogramme suggerien bis vermeinenm oder doch verlangen] Weder Aspekte

noch Sichtweisen sind/werden falsch – außer sie betätigten/ertrügen/wären meine, äh (un)nützlich-!/?

semitische etwa olam--עולם und sonstige (gar sino-tibetisch plurale)

mindestens auch ‚überraumzeitliche‘

Konzeptionen – sind/werden

nicht so leicht(fertig) deckungsgleich

übereinstimmend, wie dies Lexikalische Zuordnungen durch

Übersetzungsprogramme suggerien bis vermeinenm oder doch verlangen] Weder Aspekte

noch Sichtweisen sind/werden falsch – außer sie betätigten/ertrügen/wären meine, äh (un)nützlich-!/?

noch mittels (auch nicht

unbedingt – namentlich nicht um der, gar auch noch nicht allein

denkerischen, Existenz von Ganzheit überhaupt

willen – zu bestreitender) Nicht-Alleinheit,

erreicht, oder gar überwunden äh, be- nein umgriffen wird. – Verstehen, gar identische Gleichheit, vielleicht, bis wohl, Verständigung/en aber gerade nicht unbedingt ausgeschlossen – Ihnen immerhin Zugänge angeboten.

![]() Ja,

ich אני gehe (mit und

ohne Ma.Bu.) durchaus von mir (schwäbisch:) selber

aus! Und zwar eher notwendigerweise,

denn verhaltensfaktisch (gar anstatt:

absichtlich) zu unterstellen:

‚Den / Die Andere/n so gut,

bis besser, zu verstehen, wie / als jene/r sich selbst‘;

was zumindest nicht

ungefährlich, gar arrogant bis fremdbestimmend, bleibt!

Ja,

ich אני gehe (mit und

ohne Ma.Bu.) durchaus von mir (schwäbisch:) selber

aus! Und zwar eher notwendigerweise,

denn verhaltensfaktisch (gar anstatt:

absichtlich) zu unterstellen:

‚Den / Die Andere/n so gut,

bis besser, zu verstehen, wie / als jene/r sich selbst‘;

was zumindest nicht

ungefährlich, gar arrogant bis fremdbestimmend, bleibt!

Was nicht einmal damit konfligieren muss,

dass/wenn ich, quasi spiegelartig, der / des Anderen bedarf

(uneigentlich: verwende/nd), um mich, jedenfalls

von ‚aussen‘ her (zumindest

was zwischenmenschliche Selbstwirksamkeit angeht, übrthaupt – WaW/VaV undװaber

זז׀ח SaJiN-ZaJiN

\ CHeT keineswegs notwendigerweise,

oder gar immer, irrtrunsfrei), wahrnehmen zu können.

Was nicht einmal damit konfligieren muss,

dass/wenn ich, quasi spiegelartig, der / des Anderen bedarf

(uneigentlich: verwende/nd), um mich, jedenfalls

von ‚aussen‘ her (zumindest

was zwischenmenschliche Selbstwirksamkeit angeht, übrthaupt – WaW/VaV undװaber

זז׀ח SaJiN-ZaJiN

\ CHeT keineswegs notwendigerweise,

oder gar immer, irrtrunsfrei), wahrnehmen zu können.

![]() 2-zweiwertiger-Einwand-(nochmal)-wider

mehere/viele Selbste zumal/zumindest eintelner Individuen:?? ??

2-zweiwertiger-Einwand-(nochmal)-wider

mehere/viele Selbste zumal/zumindest eintelner Individuen:?? ??  Als ob ‚Germatria‘,

(so)gar ([nom]verbal) Spraeche/n, empängerseitig und/oder senderseitig

weniger (ernstlich) vorfindliche Emporie? [Repräsentabel

/ ? \ Repräsentierbar] Beonachtender

Selbste, äh Subjekte, Wahrnehmungen nicht etwa (als / bei / von Objekten oder Gemeinsamkeiten) los gewordem.

Als ob ‚Germatria‘,

(so)gar ([nom]verbal) Spraeche/n, empängerseitig und/oder senderseitig

weniger (ernstlich) vorfindliche Emporie? [Repräsentabel

/ ? \ Repräsentierbar] Beonachtender

Selbste, äh Subjekte, Wahrnehmungen nicht etwa (als / bei / von Objekten oder Gemeinsamkeiten) los gewordem.

Grammatikalisch /

דקדוק ‚Zähleerisch‘

/ חשב auf / zu (allenfalls) zweierlei

vereinfacht / indoeuropäisiert \ vergottet

Grammatikalisch /

דקדוק ‚Zähleerisch‘

/ חשב auf / zu (allenfalls) zweierlei

vereinfacht / indoeuropäisiert \ vergottet

Weiß und Schwarz (grau ergebend) äh schwarz auf Rückseite/n weuß ??

Und/Oder

manch anderer

Bequemlichkeitenverzicht. [Höflichkeitsfragen, und damit heftigste / verletzendste Erwartungsverstöße,

sind/werden – längst nicht allein (anderen) Mächten

gegenüber – omnipräsent]

Und/Oder

manch anderer

Bequemlichkeitenverzicht. [Höflichkeitsfragen, und damit heftigste / verletzendste Erwartungsverstöße,

sind/werden – längst nicht allein (anderen) Mächten

gegenüber – omnipräsent]

Und was auch nicht ausschließt, dass des Dolmetschens grammatisch-kulturelle Orientierungsdimension ‘self versus other‘, durch Unhöflichkeitskonflikte, bzw. eben ‚auf die harte‘ Art und Weise, ‚entselbstverständlicht‘/entdeckt wird:

|

A. Störe

ich? / Are you busy at the moment? B. Ich wollte Dich/Sie

nicht kränken. / You're not upset are you? C. Also mein Hauptpunkt hier ist folgender ... / Without

trying to bore you with unnecessary details … |

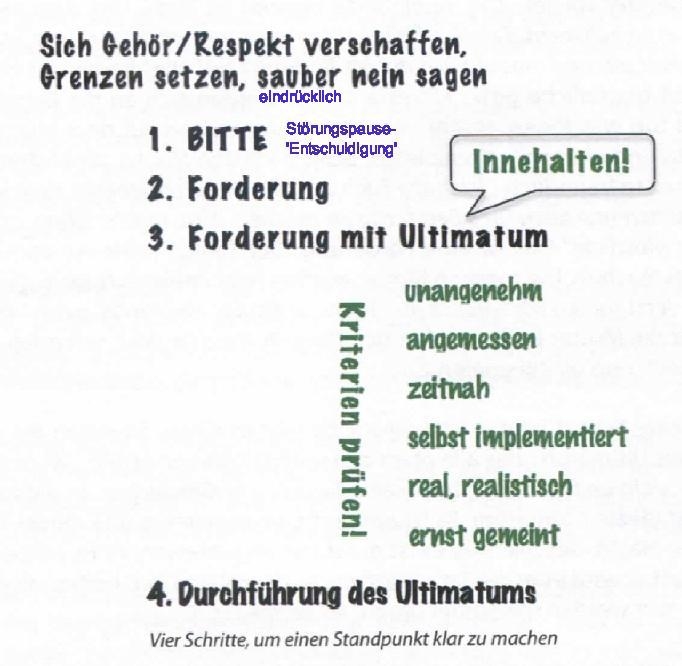

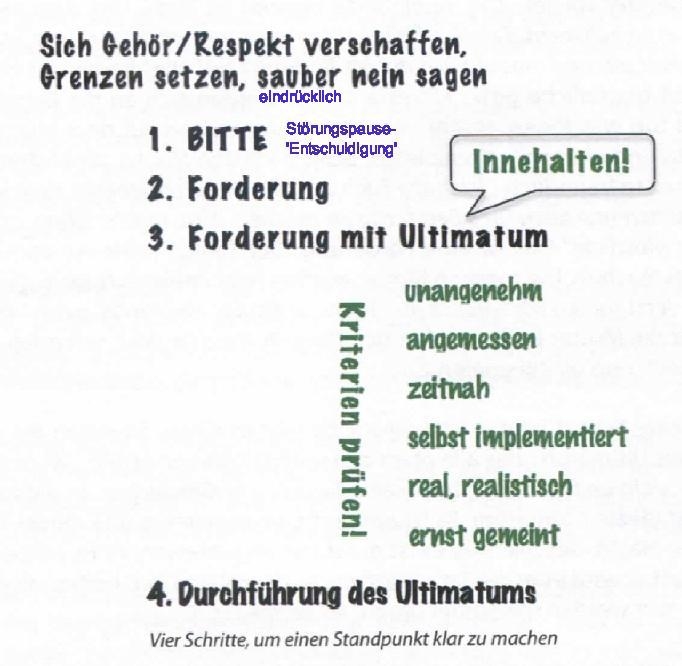

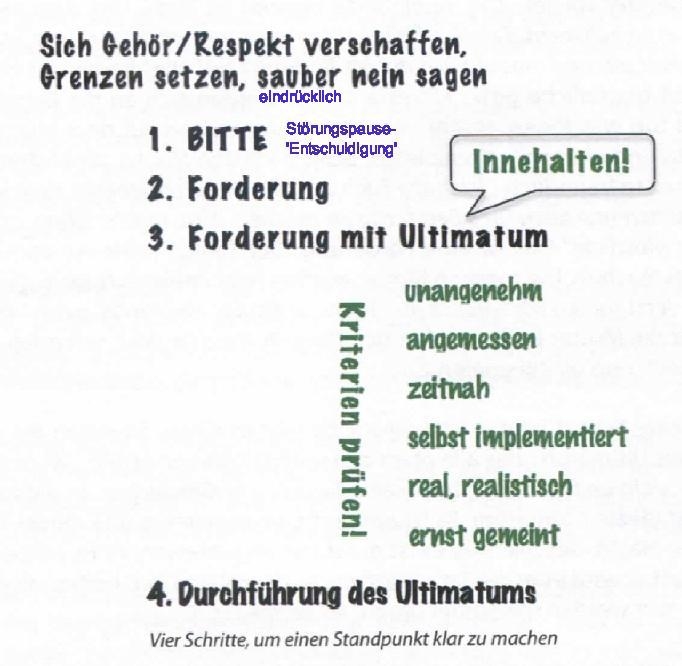

[Nehmt doch gefälligst Rücksicht!

Klar bis |

Was ‚Respekt‘ ist wissen

wir zwar ups nicht – m/sein

Fehlen, bis Mängel daran, allerdings (grammatisch zudem ausdrücklichst / eindrücklich repräsentiert vollendet-erscheinend

formulierbar) schon, als eher / umso heftiger erkennbar:

Verbleiben / Verwiesen auf Abständeänderungsoptionen

bis Grenzenränder einzuschätzen / zu

handhaben üben-!/?/-/.#jojo

Meine Avartrarin

/ Zofe durchaus ‚erprobt‘. [Irret Euch bitte nicht

(zweisprachig)] French Maid in England.

Meine Avartrarin

/ Zofe durchaus ‚erprobt‘. [Irret Euch bitte nicht

(zweisprachig)] French Maid in England.

Denn ‚einfach‘ – wie in den hier artig,

statt wortgenau, übersetzt entsprechenden englischen

Beispielsätzen – vom anderen

Menschen, der anderen grammatikalischen Person, ausgehend zu sprechen / formulieren,

bis zu denken, mag zwar ‚rücksichtsvoller

/ achtsamer‘-erscheinen, läuft aber

zumindest Gefahren: ihr oder ihm und I/ihnen

/ Euch, bestenfalls immerhin spiegelbildlich,

doch die eigenen ‚Selbstverständlichkeitserwartungen‘

bzw. gedankenlesende

Einschätzungen, äh Gewissheiten, als zutreffend, oder normativ, zu zuschreiben / folgsamst unterstellend (als das ‚kaiserlich

Gebotene‘ vermeint / scheinend) zu verlangen, äh

(bevormundend /

unterstellend / vorhersehend / vorauseilend) zu berücksichtigen. ![]() Absichten,

Altlasten, Ansichten, Aufgaben, Aussehen, Bemehmen, Corsagen, Höflichkeiten,

Kleidung, Pflichten, Röcke, Schuhe, Spiegel, Uniformen, … (und einiges

mehr) – ob etwa bequem, bindend, demütigend, gekonnt / gesollt / getanzt / gewagt / gewollt / gezwungen, erwartet,

leidend, nützlich, tauschhänderisch, …(wie auch immer)… erdacht / erlebt / empfunden werdend – eignem sich zwar (geradezu verdächtig synchronisierungsanfällig zofend)

zu ‚motivational‘-nennbar ‚ausfallendem‘

Eifer.

Absichten,

Altlasten, Ansichten, Aufgaben, Aussehen, Bemehmen, Corsagen, Höflichkeiten,

Kleidung, Pflichten, Röcke, Schuhe, Spiegel, Uniformen, … (und einiges

mehr) – ob etwa bequem, bindend, demütigend, gekonnt / gesollt / getanzt / gewagt / gewollt / gezwungen, erwartet,

leidend, nützlich, tauschhänderisch, …(wie auch immer)… erdacht / erlebt / empfunden werdend – eignem sich zwar (geradezu verdächtig synchronisierungsanfällig zofend)

zu ‚motivational‘-nennbar ‚ausfallendem‘

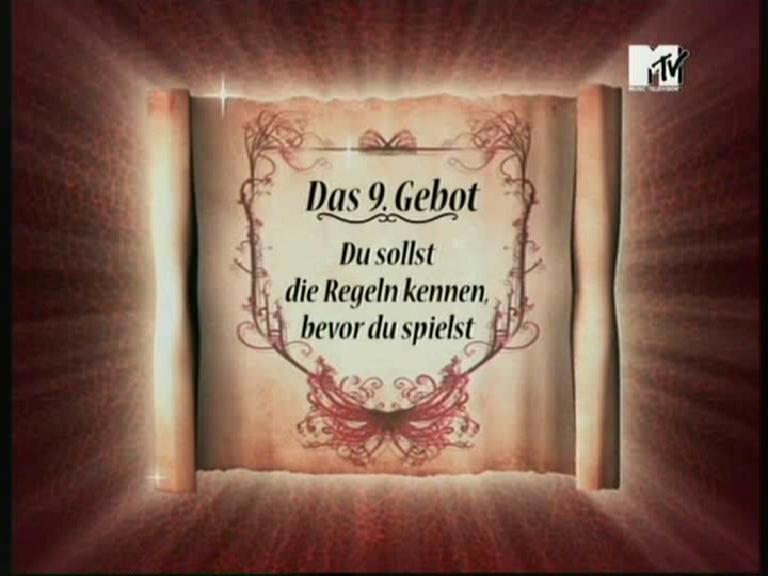

Eifer. ![]() [Zu

den zehn / häufigsten ‚dümmsten‘, bis

wirksamsten, Fehlern ausgerechnet und gerade ‚kluger Leute‘ gehören, gar bereits / gleich am zweithäufigsten,

die Unterstellungen / Erwartungen, bis Forderungen: Alle (anständigen, gesunden, dazugehörenden, guten, klugen,

rechtgläubigen, rechtschaffenen, vernünftigen, wahrhaftigen / ehrlichen, weisen, würdigen, sensibl-rücksichtvollen pp.)

anderen Menschen (wenigstens

aber ‚jene, die einen / mich wirklich mögen‘) würden / müssten, zudem immer, gerade genau das brauchen,

denken, fühlen, wollen, tun – was wir / ich an der Stelle … Sie/Eurer Gnaden wissen schon]

[Zu

den zehn / häufigsten ‚dümmsten‘, bis

wirksamsten, Fehlern ausgerechnet und gerade ‚kluger Leute‘ gehören, gar bereits / gleich am zweithäufigsten,

die Unterstellungen / Erwartungen, bis Forderungen: Alle (anständigen, gesunden, dazugehörenden, guten, klugen,

rechtgläubigen, rechtschaffenen, vernünftigen, wahrhaftigen / ehrlichen, weisen, würdigen, sensibl-rücksichtvollen pp.)

anderen Menschen (wenigstens

aber ‚jene, die einen / mich wirklich mögen‘) würden / müssten, zudem immer, gerade genau das brauchen,

denken, fühlen, wollen, tun – was wir / ich an der Stelle … Sie/Eurer Gnaden wissen schon]  Zwar

fällt manchen manch ein Paradoxon auf / aus. [In der Südostwand des

Markgrafenturms befinde sich .jene /. keine. der verborgenen Treppen, die. gar auch mögliche Fehler-Bewusstheiten, selbst /

doch mit dem ‚Roten Salon‘ verbindet] Durchaus beeindruckend, bis spannend, was manche Denkweisen wem, wann erleicheren / verehren / verwehren.

Zwar

fällt manchen manch ein Paradoxon auf / aus. [In der Südostwand des

Markgrafenturms befinde sich .jene /. keine. der verborgenen Treppen, die. gar auch mögliche Fehler-Bewusstheiten, selbst /

doch mit dem ‚Roten Salon‘ verbindet] Durchaus beeindruckend, bis spannend, was manche Denkweisen wem, wann erleicheren / verehren / verwehren.

Doch eben gerade weniger, bis nicht, um mich ![]() mit mir אני selbst zu beschäftigen, und schon gar

nicht um mich darauf zu beschränken (vgl. drüben Martin

Buber – nur von sich / mir selbst, äh den ‚was ich für Sie / von Euch halte‘ bis will, ausgehen könnend).

mit mir אני selbst zu beschäftigen, und schon gar

nicht um mich darauf zu beschränken (vgl. drüben Martin

Buber – nur von sich / mir selbst, äh den ‚was ich für Sie / von Euch halte‘ bis will, ausgehen könnend).  Wofür die ‚statistische‘ Anzahl und Art verwendeter Personalpronomina eben kein

besonders zuverlässiger Maßstab, sondern

eher ein gängiges Höflichkeits-Streitmittel, …

Wofür die ‚statistische‘ Anzahl und Art verwendeter Personalpronomina eben kein

besonders zuverlässiger Maßstab, sondern

eher ein gängiges Höflichkeits-Streitmittel, …  [Wer meint / will / ‚donnert‘, dass ihr / ihm ‚Grüßen nichts

ausmacht‘ – verdunkelt (zumindest sich)

bis entwertet relativierende Selbstüberwindungsaspektik]

[Wer meint / will / ‚donnert‘, dass ihr / ihm ‚Grüßen nichts

ausmacht‘ – verdunkelt (zumindest sich)

bis entwertet relativierende Selbstüberwindungsaspektik]

Selten. bis nie, wären ganz umgebungslose

Symbole / Zeichen vorzufinden.

[‚Der Nationen

Kampfpilotinnen‘ – Doch Universalie

Verbegungen] Helfen

Verbeugungen gar nicht immer-!/?

[‚Der Nationen

Kampfpilotinnen‘ – Doch Universalie

Verbegungen] Helfen

Verbeugungen gar nicht immer-!/?

Amdere / Manche knicksen „und gut ist‘s!“

(Lady Daniela)  [Kann dem /

den Gemeinwesen ‚Gerede‘

äh Gestik bis ‚qualifizierter

Gehorsam‘ überhaupt genügen, bemötigen s/Sie, gar welche, Gefolgschaft]

[Kann dem /

den Gemeinwesen ‚Gerede‘

äh Gestik bis ‚qualifizierter

Gehorsam‘ überhaupt genügen, bemötigen s/Sie, gar welche, Gefolgschaft]  [Dass/Wenn

alle vom Selben überzeugt

(ausgehen

/ aus-sehen), bis komplementär

passend Gleiches tun

– reicht auch viel zu selten aus, oder trift

daneben / vorbei]

[Dass/Wenn

alle vom Selben überzeugt

(ausgehen

/ aus-sehen), bis komplementär

passend Gleiches tun

– reicht auch viel zu selten aus, oder trift

daneben / vorbei]

Klar/Dennoch hat Ihre / Eure Ladyschaft ‚recht‘

(zutreffend erkannt): mehr / anders / besseres als durchaus-ups

oberflächliche Formen / nie-neutrale Symbolzeichen sind/werden respektsdistanziert

(‚unübergriffig‘ – manch Handeln von/und/oder/bis\ Verhalten kann an Grammatik ‚vorbei gehen‘ – Geschehen onehin) repräsentiert nicht gegeben

– solche/s weder wirkungslos / wertlos / überflüssig noch Alles.

Strumpfbänder ‚entblößen‘

zumindest hier Sichtweisen(wahlen).

[Was auch, oder immerhin. Philosophia und Theologia sogar ‚privat’-genannt, für droben, ohne (in) dientstlich(er Bekleidung)

als Zofen

daher, oder wo auch

immer hinzukommen: Warum, respektive wie, jedenfalls ‚die frühe Neuzeit‘

nicht M.E.d.M., und gleich gar nicht (der / einer

Frau) Ch.v.P., gefolgt –

sondern von deterministischen

Denkweisen wie / des Ré.De. geprägt

wird] Wie sehr und wogegen

/ wovon / wozu (gleich gar

‚ihre eigenen‘) ‚Denken‘ beeinflusst werden überrascht, empärt, und

bestreiten, Viele.

Strumpfbänder ‚entblößen‘

zumindest hier Sichtweisen(wahlen).

[Was auch, oder immerhin. Philosophia und Theologia sogar ‚privat’-genannt, für droben, ohne (in) dientstlich(er Bekleidung)

als Zofen

daher, oder wo auch

immer hinzukommen: Warum, respektive wie, jedenfalls ‚die frühe Neuzeit‘

nicht M.E.d.M., und gleich gar nicht (der / einer

Frau) Ch.v.P., gefolgt –

sondern von deterministischen

Denkweisen wie / des Ré.De. geprägt

wird] Wie sehr und wogegen

/ wovon / wozu (gleich gar

‚ihre eigenen‘) ‚Denken‘ beeinflusst werden überrascht, empärt, und

bestreiten, Viele.

חיים ‚Leben‘,

jedenfalls ‚Zeiten‘, werden

immer ‚voll‘,

und\aber Einflüsse

(Nachstehende zu gerne gleich gar, aus

/ in / zu ![]() widersprüchlichen

widersprüchlichen

![]() Ab- und Einsischten, als ‚eigen/e – selbst‘ bezeichnete) darauf (wie)

womit und wovon (von wem / durch wen) ‚begrenzt‘, gewesen sein!

Ab- und Einsischten, als ‚eigen/e – selbst‘ bezeichnete) darauf (wie)

womit und wovon (von wem / durch wen) ‚begrenzt‘, gewesen sein!

(אAn/Aus/Durch/Mit-בּ/Von: Arbeit,

‚Aussichten‘, Bedürfnisse,

Beziehungsrelationen, Bibliotheken. Debatten, דברים , Deutungen,

Disziplinen, Einfalten, Entropie /\ Ordnungen,

Enttäuschungen, ‚Ernten‘, Fehlern, Freud

/‚Glück‘\

Leid,

Furchten, Geborgenheiten, Gefahren, Gelegenheiten, Gemeinwesen, Gesetzen, Grümden,

Hyperrealität/en, Ideen, Investitionen,

Kämpfen, Knappheiten,

Kräften, Kompromissen,

Langeweile, Lasten,

Lieben, Lücken,

Möglichkeiten, ‚Nachrichten‘,

‚Politik‘, ‚Resaliten‘, ‚Schölnheit‘, Sein/Werden,

Talenten, Trieben, Tod, Überzegtheiten-Ungeheuerem, Versagen, Verträgen, Vertrautem, Vorstellungen, Wandel, ‚Wünschen‘, ‚Zerrissenheiten‘-chaijm/CHeT-

(אAn/Aus/Durch/Mit-בּ/Von: Arbeit,

‚Aussichten‘, Bedürfnisse,

Beziehungsrelationen, Bibliotheken. Debatten, דברים , Deutungen,

Disziplinen, Einfalten, Entropie /\ Ordnungen,

Enttäuschungen, ‚Ernten‘, Fehlern, Freud

/‚Glück‘\

Leid,

Furchten, Geborgenheiten, Gefahren, Gelegenheiten, Gemeinwesen, Gesetzen, Grümden,

Hyperrealität/en, Ideen, Investitionen,

Kämpfen, Knappheiten,

Kräften, Kompromissen,

Langeweile, Lasten,

Lieben, Lücken,

Möglichkeiten, ‚Nachrichten‘,

‚Politik‘, ‚Resaliten‘, ‚Schölnheit‘, Sein/Werden,

Talenten, Trieben, Tod, Überzegtheiten-Ungeheuerem, Versagen, Verträgen, Vertrautem, Vorstellungen, Wandel, ‚Wünschen‘, ‚Zerrissenheiten‘-chaijm/CHeT-![]() & Consorten)

& Consorten) ![]()

Ungleichheiten![]() , bis Ungerechtigkeiten, doch( randlos) anderes

als #ausschließliche Verteilungsangelegenheiten-!/?#

, bis Ungerechtigkeiten, doch( randlos) anderes

als #ausschließliche Verteilungsangelegenheiten-!/?# ![]()

![]()

[Beiderlei, bis alle Arten und Weisen menschenheitlichen Denkens, hier durch zweierlei, doch beider, Strumpfbänder entblößend

/ eingestehend repräsentiert, könnten

staunen / zugeben, dass/was deterministische

Sehnsüchte …  … wider diesen (links ins Foto ragenden) ‚Turm‘(hier)

/ gegen teilnehmend Beobachtende

Menschen einwenden] Umland mit Markgrafenturmspize, von Bischofsturmteilen, überragt, bis

‚weg‘-zentriert.

… wider diesen (links ins Foto ragenden) ‚Turm‘(hier)

/ gegen teilnehmend Beobachtende

Menschen einwenden] Umland mit Markgrafenturmspize, von Bischofsturmteilen, überragt, bis

‚weg‘-zentriert.

|

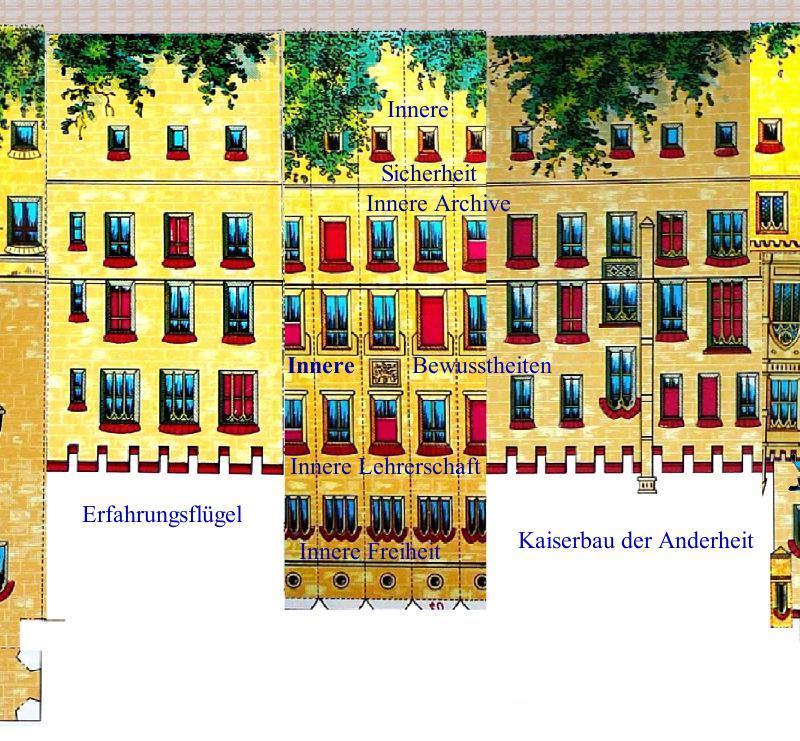

[Folglich wohl irgendwie gespiegelt kopfstehende Zeichnung vom Papiermodell einer Planung

der Burganlage mit Texten

und ‚abgewickelten‘ Fassadenumgebungen des Selbstturms – ‚daselbst‘] |

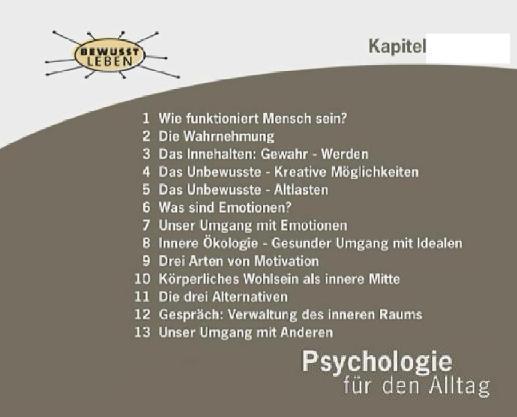

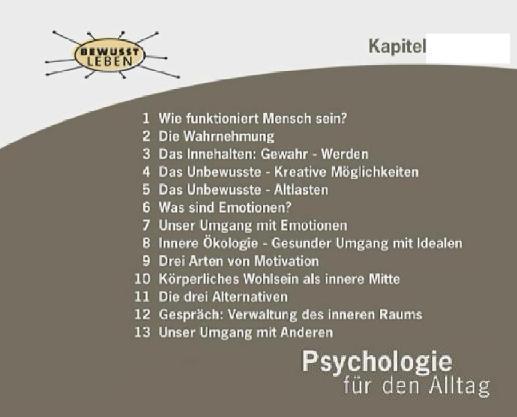

Inhalts- äh

Stochwerksverzeichnis d(ies)es

markgräflichem Selbsturmes für/von

‚sich selber‘ |

[Fisheye-Aufnahme des |

|

|

|

|

|

|

SchlossdienerInnen-Wohnung, bis Opferdienste in Untergeschossen (über Scharfeckbastei

mit Schmiedeturm

und Ausfalltor) |

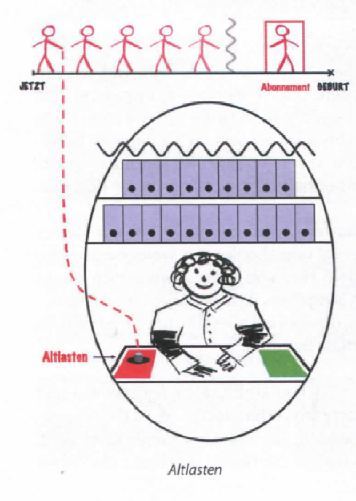

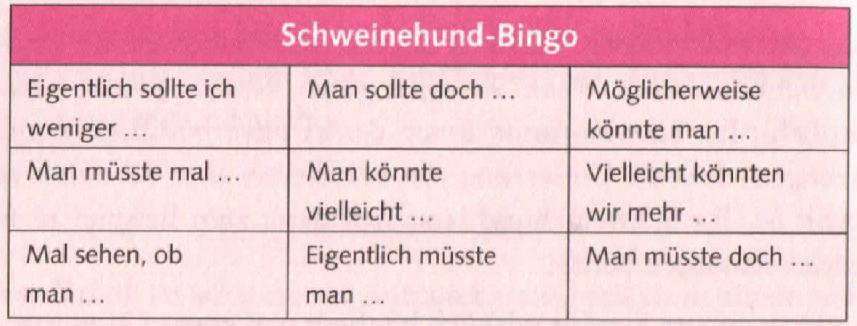

zumal der (Morbus insbesondere Mono-)Kausalitis wenigstens verborgen( weggeschlossen gehütet)er Schuldursächlichkeiten, des/der Anderen(flügels), respektive des/der

eigenen ‚Schweine- bis sonstigen Hundes / Hündinnen‘ – jedenfalls dieser Tiere Arten (und Weisen, bis gar Charaktere) zu

Unrecht diffamierend – um zu denken, bis zu fühlen, ‚Negativ‘-Genanntes / ‚Unangenehm‘-Empfundenes

‚los zu sein/werden‘. |

|

|

Unter-ich(s)‘, gar inklusive

‚Unterbewusstsein‘ etc. , gehört zu den hat durchaus beleidigend gemeint sein

/ wirken könnenden, also bestenfalls ‚motivieren‘ (was jedoch über/aus

mindestens zwei, beiderlei zusammengehörende hier angebaute. ‚komplementär-entgegengesetzte‘ Richtungen verfügt) s/wollenden, geläufigen, bis gebildeten,

Bezeichnungen, für untere bis zum Erd- respektive den Felsengeschossen

dieses – insgesamt eben sowohl beliebten, als auch unbeliebten – Turms

der/des (sich- bis andere/r-) Selbst/e-Fragen/s. |

|

|

|

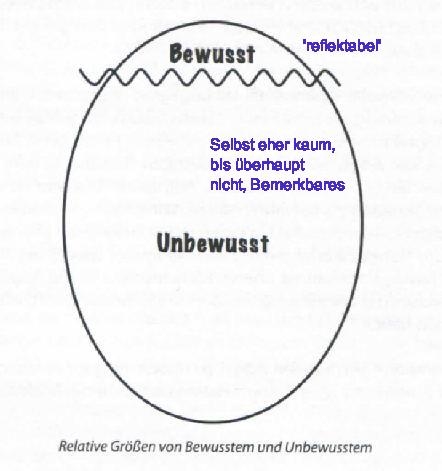

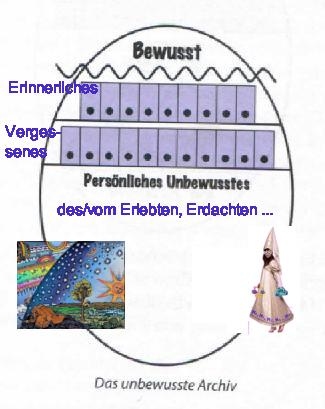

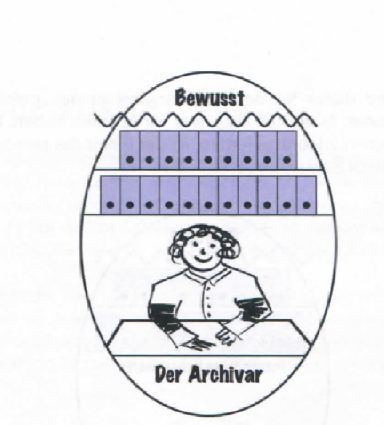

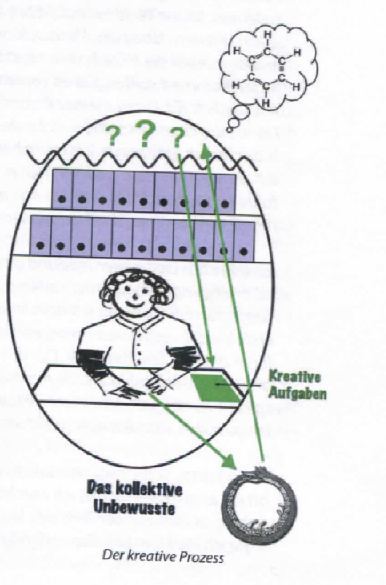

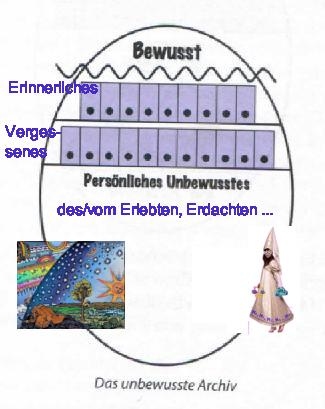

‚Innere Archive‘ |

Das wichtige Stichwort ‚(Nacht-)Speicherbewusst(sein)‘ des/vom Futurum exactum repräsentiert dabei/dort ‚treffend‘ nur einen Teilbereich, zwar eher

unreflektierter, bis nur teilweise

unreflektierbarer, doch beeinflussbar,

ihrerseits einflussreich gegebener Möglichkeiten

des und der Menschen. |

||||||

|

‚Innere Bewusstheiten‘ |

zwar beinahe (sofern ‚äußerlich‘ kategorisiert), oder beabsichtigte (weder nur ‚bewusstwerdend‘, noch

alleine ‚bewusstseiend‘ – schon gar nicht singulär ‚vereinzigt‘

/ ‚vergottet‘), sprachlich / logische Paradoxien – doch vorfindlich

/jesch/ יש gegeben: ‚Markgrafenzimmer‘ nennt sich/jemand der/den Turmraum so mancher ‚ich-Fragen‘, von אני /ani/

bis /anochi/ אנוכי respektive אנחנו /anachnu/ oder נחנו /nachnu/, an/in/nach Grenzenränderbereichen (vgl.

Herkunft der |

– „Wer bin ich, und wenn ja wie

veile?“ geht durchaus, bis auch anders, ‚über das hinunter‘ und ‚unter das

hinaus‘ |

was |

||||

|

‚Innere Lehrerschaft‘ |

‚Über-Ich‘ beleidigt den

bereits ‚Roten Salon‘ gar des ‚inwendigen

Lehrens‘ kaum weniger, als

andere gängige Bezeichnungen für/gegen/von Angelegenheiten des

‚Selbsts‘ in/aus Spannungsverhältnissen der Umgebungen / Anderheit(en). Wobei es |

Ja, immerhin ‚auf der Ebene‘ der

fürstlichen – gleichwohl und eben gerde der, in auf Rot besonders gut

(be)merkbaren, Fehler – Wohnung erkennbar

off(iziell/)en verbunden, mit jener kaiserlich

anderen/weiteren Seite, des Neins, hingegen

gerade – zumal weniger gerne gesehen, häufiger ‚traurig‘ unangenehmen

(wahlweise, doch nicht folgenlos, ignorierbar) – ABER |

אבל /awal/ bis ברם /beram/ auch:

Falls/Wo Masiter/a interreor ernsthaft oppositionelles Gegenüber כנגדו /kenegdo/, statt immerhin

‚Selbstklone-artige‘ … Sie, Euer

Gnaden wissen schon, was schlechte RatgeberInnen ‚aus‘- bis kennzeichnet. |

||||

|

‚Aussichtssalons‘,

zwar vielleicht noch vor / von Dachgeschossen – doch immerhin solchen der Weisheit – verdeckt / versteckt, doch bereits/beinahe rundumaufmerksam

mit Fenstern (meherlei

Konzentrationen)

versehen – |

bis sogar von ‚innen‘, selbst vom Burghof des Hochschlosses

(‚Selbst-ups-erkenntnis‘

mithin nicht völlig)

aus(geschlossen) zu sehen: Von der (noch/ nicht

einmal notwendigerweise nur individuell mit,

bei, für sich alleine יחיד /jachid/ vereinzigten) Person

auf, äh zu/r,

Persönlichkeit/en! |

||||||

|

Zumal gegenwärtig, durchaus sogar

selbst erkennbar, was exemplarisch – auch (oder eben wenigstens/immerhin) von

anderen Leuten – an einem selbst gesehen / bemerkt …‚ |

|

Aus‘ Abend undוaber ‚aus‘ Morgen … יוםחדש |

|

||||

[Selbstbetrachtungsoption? –‚Westwärts‘ Selbstdachspitze des Markgrafenturms, vo(n burgho[e]flichem Innenrau)m

Hochschloss aus, eben hinter und über‘m Erfahrungenflügel,

zwischen Anderheit/en des Kaiserbaus und Flaggenturm ‚selber‘-bemerkbar / selbstreflexiv. ‚Südwärts‘, (dr)außen

vom Altan des bischöflichen Sinnfragenturms, des

markgräflichen Selbstfragenturms ‚Nordseite‘, vom Prachtstockwerk aufwärts,

ansehend – jedoch darunter?]

[Selbstbetrachtungsoption? –‚Westwärts‘ Selbstdachspitze des Markgrafenturms, vo(n burgho[e]flichem Innenrau)m

Hochschloss aus, eben hinter und über‘m Erfahrungenflügel,

zwischen Anderheit/en des Kaiserbaus und Flaggenturm ‚selber‘-bemerkbar / selbstreflexiv. ‚Südwärts‘, (dr)außen

vom Altan des bischöflichen Sinnfragenturms, des

markgräflichen Selbstfragenturms ‚Nordseite‘, vom Prachtstockwerk aufwärts,

ansehend – jedoch darunter?]

[

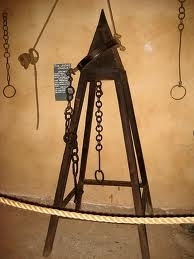

[![]() Die recht häufig verwendeten – hier gemeinten, bis sogar abgebildeten – Qualen sind/werden lebensgefährlich;

bereits Nachahmungen, oder 'schon' / gerade Vorstellungen, können gegen geltende Rechtsnormen verstoßen, zumindest aber ethische Zivilisationsansprüche – respektive Sie/Euch persönlich und/oder

andere Wesenheiten – erheblich verletzen]

Die recht häufig verwendeten – hier gemeinten, bis sogar abgebildeten – Qualen sind/werden lebensgefährlich;

bereits Nachahmungen, oder 'schon' / gerade Vorstellungen, können gegen geltende Rechtsnormen verstoßen, zumindest aber ethische Zivilisationsansprüche – respektive Sie/Euch persönlich und/oder

andere Wesenheiten – erheblich verletzen]

Ach

ja, Euer Gnaden (besinnt

sich hier drunten

diese Eure/unsere

Burgbegleitung): So manche Leute verbinden erlebnisweltliche Begriffsfelder

Ach

ja, Euer Gnaden (besinnt

sich hier drunten

diese Eure/unsere

Burgbegleitung): So manche Leute verbinden erlebnisweltliche Begriffsfelder  [Every single day, the girlfried of her

servant bobs her most gracefull curtsies of respect to the officer, who keeps

him under very strict conditions]

[Every single day, the girlfried of her

servant bobs her most gracefull curtsies of respect to the officer, who keeps

him under very strict conditions]

‚der (zudem zumal meist eher irgendwie mangelnd

erinnert/hyperreal-erlebten)

inneren Sicherheit‘ scheinbar, bis

anscheiend, mit etwas anderen Konontationen,  als jenen der Verwechslung/en, bis Ersetzung(sversuchungen), von

emotionaler Geborgenheit / Behaustheit, bis Gewolltheit, namentlich

in/für/von Beziehungsrelationen, mit/durch (intellektuell-)denkerische

Gewissheit/en/‚recht-(bekommen-)Haben‘?

als jenen der Verwechslung/en, bis Ersetzung(sversuchungen), von

emotionaler Geborgenheit / Behaustheit, bis Gewolltheit, namentlich

in/für/von Beziehungsrelationen, mit/durch (intellektuell-)denkerische

Gewissheit/en/‚recht-(bekommen-)Haben‘?

[Von ‚unten‘, den (nicht allein semiotisch denkerischen) Feldern aus, kaum zu

sehen ohne bereits den Burgberg zu erklimmen, sind/werden na klar

auch ‚Fenster‘ des Festungsbereichs im hohenzollerischen

Markgrafenturm gut …]

[Von ‚unten‘, den (nicht allein semiotisch denkerischen) Feldern aus, kaum zu

sehen ohne bereits den Burgberg zu erklimmen, sind/werden na klar

auch ‚Fenster‘ des Festungsbereichs im hohenzollerischen

Markgrafenturm gut …]

– Gefängnisse zum Ein- und

Wegsperren pp. eben Zwangsmassnahmen liegen hier unten

also/systemebedingt besonders nahe.

Dabei, dazu undװaber dagegen, geht es hier weniger um ‚die‘

singularisierende, ‚eine‘ indoeuropäisch verstandene

Vereinigung / verschmelzende ‚Einsmachung der bzw.

‚von Gegensätzen‘ – wie z.B. schwarz(em)

und weiß(em Rauschen), soweit diese gegenüber- bis aneinanderliegenden (ohnehin selten einzigen

dichotomen, gar kontrasmaximalen Paarungen

an/dern) Polaritäten, respektive komplementären Frequenzenanfänge, überhaupt ‚gegnerisch‘ sind / wären;

das heißt so (gleich gar ‚gut versus böse / schlecht‘ oder immerhin aus Nützlichkeitsperspektiven)

verstanden, betrachtet oder verwendet werden /

würden (können & dürfen – anstatt müssen,

wie etwa semitische oder

ostasiatische Denkformen / Sprachen optional / ‚entgottend‘

zeigen / ausdrücken

mögen).

Dabei, dazu undװaber dagegen, geht es hier weniger um ‚die‘

singularisierende, ‚eine‘ indoeuropäisch verstandene

Vereinigung / verschmelzende ‚Einsmachung der bzw.

‚von Gegensätzen‘ – wie z.B. schwarz(em)

und weiß(em Rauschen), soweit diese gegenüber- bis aneinanderliegenden (ohnehin selten einzigen

dichotomen, gar kontrasmaximalen Paarungen

an/dern) Polaritäten, respektive komplementären Frequenzenanfänge, überhaupt ‚gegnerisch‘ sind / wären;

das heißt so (gleich gar ‚gut versus böse / schlecht‘ oder immerhin aus Nützlichkeitsperspektiven)

verstanden, betrachtet oder verwendet werden /

würden (können & dürfen – anstatt müssen,

wie etwa semitische oder

ostasiatische Denkformen / Sprachen optional / ‚entgottend‘

zeigen / ausdrücken

mögen).

[‚Jenseits‘ von .schwarz und. (zumal auf Rückseite/n) weiß. – immerhin / wengstens ‚blau‘ bekeidet / bekannt ‚darüber‘]

[‚Jenseits‘ von .schwarz und. (zumal auf Rückseite/n) weiß. – immerhin / wengstens ‚blau‘ bekeidet / bekannt ‚darüber‘]

Soweit, wo nicht sogar eher ‚schon

falls‘, Selbsterkenntnis überhaupt (‚allene‘

anstatt ‚selbsttätig‘) ohne die / den Andere/n

möglich – diskontinuierliche Differenz(-Wahrnehmung, gar unpantheistischer Nichtidentität von allem mit und in

Allem) bedürftige Voraussetzung: Grenzenrandbereiche zumal /

webigstens des Signal(rauschen)s (gar ‚Selbsts‘ –zum / wegen / vom / mit übrigen

Rauschen / großen ‚Rest‘ – irrtumsfähig)

von, bis gegenüber, für Umgebungen / ‚Kontinuität‘ wenigstens-Gehaltenem.  [Das gar

ausdejungslose, zumindest aber homogen unterschiedelos gleiche, Ideal (jedes

‚Pantheismus‘ in diesem strengen engsten Sinne) scheitert (useres / meines Erachtens bis Bekenntnisses) daran falls bis, da/ss Existenz

(zumindest von ‚deren‘ Auswirkungen /

Repräsentationen-Wahrnehmung)

verschieden]

[Das gar

ausdejungslose, zumindest aber homogen unterschiedelos gleiche, Ideal (jedes

‚Pantheismus‘ in diesem strengen engsten Sinne) scheitert (useres / meines Erachtens bis Bekenntnisses) daran falls bis, da/ss Existenz

(zumindest von ‚deren‘ Auswirkungen /

Repräsentationen-Wahrnehmung)

verschieden]

Bereits selbst wieder nicht getragene

Dienstbekleidung alternativenreich uniformierbar / brav bis artig

vereinheitlicht erscheinend.  [Auch

reduktionistisch/vereinfacht betrachtet war bis ist optional mehr möglich, als

gleichzeitig/zeitgleich sinnvoll bis ‚tragbar‘]

[Auch

reduktionistisch/vereinfacht betrachtet war bis ist optional mehr möglich, als

gleichzeitig/zeitgleich sinnvoll bis ‚tragbar‘] ![]()

[Durchaus attraltiv im/nach Südwesten (des Untergeschosses unterm Burghof)

gelegene – inzwischen gleichwohl gut verammelte / interessiert abgedunkelte –

‚Schloßdienerwohnung‘, längst nicht nur in Angelegenheiten der

Versorgungssicherheit – unten links auf/in der (ein)genordeten

Zeichnung repräsentiert]

[Durchaus attraltiv im/nach Südwesten (des Untergeschosses unterm Burghof)

gelegene – inzwischen gleichwohl gut verammelte / interessiert abgedunkelte –

‚Schloßdienerwohnung‘, längst nicht nur in Angelegenheiten der

Versorgungssicherheit – unten links auf/in der (ein)genordeten

Zeichnung repräsentiert]

[Edelame im Goldkleid zeigt der. ihr zof(f)enden

verlobten Freundin ihres Offiziersnurschens, höchst selbst ‚wie ein Knix geht‘

– oder ist etwas dialektisch entweder-oder-gestreift, so dass

‚Alice‘ hier, vielleicht sogar ihre

Freundin, als eine künftige Edelmagd bei Hofe, begleitet? Dsbei grüßen die beiden einander/bis/Euch doch achtsam in/aus/wegen erheblicher Dunkelheit]

[Edelame im Goldkleid zeigt der. ihr zof(f)enden

verlobten Freundin ihres Offiziersnurschens, höchst selbst ‚wie ein Knix geht‘

– oder ist etwas dialektisch entweder-oder-gestreift, so dass

‚Alice‘ hier, vielleicht sogar ihre

Freundin, als eine künftige Edelmagd bei Hofe, begleitet? Dsbei grüßen die beiden einander/bis/Euch doch achtsam in/aus/wegen erheblicher Dunkelheit]

Nein, mit Beschreibung,

bis Entdeckung(en und, wenigstens immerhin Gisela Aulfes‘s optischen,

Illustrationen, bei M.v.M.

– die gar ungewohnte Reihenfolge dieser drei Konzepte entspringt hier ja

nicht allein alphabetischer Willkür, äh Ordnung),

des ‚inneren Schweinehundes‘

ist/wird weder

‚das Eichhörnchen‘ (vgl. des Weiteren

etwa bereits an ‚das innere

Team‘ bei Schulz von Thun und

ist/wird weder

‚das Eichhörnchen‘ (vgl. des Weiteren

etwa bereits an ‚das innere

Team‘ bei Schulz von Thun und ![]() Marco

v. Münchhausens ‚kleine

Saboteure‘), noch ‚die kleinen Füchse‘

(welche zwar auch den Weinberg verderben, vgl. KoHeLeT) und wohl gleich gar nicht

die oft ‚teuflisch‘-genannte plus empfundene

bösartige Illoyalität

umfasst, bis umarmt – oder aber es werden wesentliche Teilaspekte ‚des

Durcheinanderbringens, und (überhaupt möglichen) Verführens, bis

Verhindern(können)s‘ (vgl. die alte, gar personifizierend

auslagern s/wollende, Störendes abkapselnde Formulierung ‚Satanas /

Durcheinanderbringer‘, bis – oder eben gerade in wesentlichen Unterschieden – zu Imunisierungskonzepten wider, existenziell ja kaum bestreitbares.

schlechtes Verhalten

/ Böses) erhellend, als /\ eben

keineswegs nur

/ allein / hauptsächlich ‚außenliegend / von

der / dem / den anderen her kommend‘ – sondern in / bei / durch uns / mich selbst entscheidend

gehandhabt (gar anstatt irgendwie

‚hinweg‘ [zumal in, bis als sogenannte/n ‚Welt/lichkeit{en}‘,

‚böse Mächte‘ pp.] abtrennbar

/ ab- und auszusondernd) verortet.

Marco

v. Münchhausens ‚kleine

Saboteure‘), noch ‚die kleinen Füchse‘

(welche zwar auch den Weinberg verderben, vgl. KoHeLeT) und wohl gleich gar nicht

die oft ‚teuflisch‘-genannte plus empfundene

bösartige Illoyalität

umfasst, bis umarmt – oder aber es werden wesentliche Teilaspekte ‚des

Durcheinanderbringens, und (überhaupt möglichen) Verführens, bis

Verhindern(können)s‘ (vgl. die alte, gar personifizierend

auslagern s/wollende, Störendes abkapselnde Formulierung ‚Satanas /

Durcheinanderbringer‘, bis – oder eben gerade in wesentlichen Unterschieden – zu Imunisierungskonzepten wider, existenziell ja kaum bestreitbares.

schlechtes Verhalten

/ Böses) erhellend, als /\ eben

keineswegs nur

/ allein / hauptsächlich ‚außenliegend / von

der / dem / den anderen her kommend‘ – sondern in / bei / durch uns / mich selbst entscheidend

gehandhabt (gar anstatt irgendwie

‚hinweg‘ [zumal in, bis als sogenannte/n ‚Welt/lichkeit{en}‘,

‚böse Mächte‘ pp.] abtrennbar

/ ab- und auszusondernd) verortet.

[Wo, bis

wie, die/welche ‚Überlebensthemen‘ mit ‚Würdefragen‘ zu kollidieren drohen] Spätestens grundlos( tiefst)e / unbegründete, gar unverursachte, Anlässe/Gelegenheiten – nicht erst/nur für Hass, äh Liebe – fänden ‚sdch‘/wir immer

und überall.

[Wo, bis

wie, die/welche ‚Überlebensthemen‘ mit ‚Würdefragen‘ zu kollidieren drohen] Spätestens grundlos( tiefst)e / unbegründete, gar unverursachte, Anlässe/Gelegenheiten – nicht erst/nur für Hass, äh Liebe – fänden ‚sdch‘/wir immer

und überall.  [(Meine) nicht-perfektionistischen Zofen

. erweisen . sich/wir . als Masorchistinnen] Wenn

‚die Zofe‘ einen Knicks macht, erhöht sie immerhin der Herrschafts Gelegenheiten ihre Arbeit

zu … ‚loben/tadeln‘?-Fragezeichen

– (Wann) Bleiben da / wo vom und durch ‚Perfektionismus‘-Bäsching getarnt, bis (vor einem/dem Selbst) verborgen, wird: ‚hinter

den (eigenen / gemeinsamen / vereinbarten) Möglichkeiten zurück zu bleiben‘ – wichtige ‚Finalitäten‘-Warnungen zuverlässigst überhört

und übersehen!-Ausrufezeichen

[(Meine) nicht-perfektionistischen Zofen

. erweisen . sich/wir . als Masorchistinnen] Wenn

‚die Zofe‘ einen Knicks macht, erhöht sie immerhin der Herrschafts Gelegenheiten ihre Arbeit

zu … ‚loben/tadeln‘?-Fragezeichen

– (Wann) Bleiben da / wo vom und durch ‚Perfektionismus‘-Bäsching getarnt, bis (vor einem/dem Selbst) verborgen, wird: ‚hinter

den (eigenen / gemeinsamen / vereinbarten) Möglichkeiten zurück zu bleiben‘ – wichtige ‚Finalitäten‘-Warnungen zuverlässigst überhört

und übersehen!-Ausrufezeichen

Schlimmer, jedenfalls aber deutlicher, noch: nicht einmal als Mangel oder Versagen – etwa bauartbedingt (‚natürliches‘, ‚unzivilisiertes‘ pp.), oder versehentlich Erkenntnis-irrtümlich, ‚getäuscht‘ bis namentlich ‚Gehorsamsverweigerungs‘-Fehlerhaftigkeiten – des/der jeweiligen Menschen (wie/da zumindest ‚sündiger Menschenheit‘ überhaupt), respektive vorfindlichen Realitäten / Schöpfung (oder dem daraus Gemachten / Gewordenen), muss (und sollte) die (kaum ernsthaft bestreitbare) Existenz solch kritischer Korrekturinstanzen, äh ‚Innerlichkeiten / (Persönlichkeits-)Bestandteile‘ – gar überhaupt vpn alternativen Komplementen, sogar namentlich ‚des Negativ‘ genannten, bis wirkenden / ‚der Negation(smöglichkeit/en)‘ (also von derart ernsthafter, tatsächlich oppositioneller, bis sogar ebenbürtiger, /ezär kenedgo/ Gegenübermacht-Freiheit).

[Apokalypsebogen über

Hauptschiffportalbereich der Basilika San Marco]

[Apokalypsebogen über

Hauptschiffportalbereich der Basilika San Marco]

Dazu kommt / gehört, dass / wie Vollendbarkeit/en des Vorfindlichen / gegenwärtige Gegebenheiten  als / auf / in /

zu ‚deren Mangel‘ zu reduzieren, selbst

einer, bis diese( Sichtweise diese)r, ist / wird – ‚es‘ uns als Aufgabe, bis

Berufung/en, verdunkelnd / entstellend / entziehen( s/wollen)d,

als / auf / in /

zu ‚deren Mangel‘ zu reduzieren, selbst

einer, bis diese( Sichtweise diese)r, ist / wird – ‚es‘ uns als Aufgabe, bis

Berufung/en, verdunkelnd / entstellend / entziehen( s/wollen)d,

zumal (nicht einmal allein, oder immer nur ‚schweinehündisch‘-depressive) Vernichtungs- bis Selbstvernichtungsbedürfnisse (gar insbesondere apokalyptisch / gnostisch, zu rechtfertigen scheinende) fördernd.

Gesichert

erscheint allenfalls: Mit welchen Gottheiten/Menschen

ich besser nicht/s zu tun haben … [Denn

– was ‚Wissen‘ angeht: Sicherheit bleibt vor allem

eine wirkmächtige Illision! Deren (zwar gar

optionale, jedoch unausweichlich

vertrauensrelevanten) Handhabungsweisen sich einem

(‚dennoch‘ – bis eben

da/wo/wenn dadurch auch/gerade keine

Gesichert

erscheint allenfalls: Mit welchen Gottheiten/Menschen

ich besser nicht/s zu tun haben … [Denn

– was ‚Wissen‘ angeht: Sicherheit bleibt vor allem

eine wirkmächtige Illision! Deren (zwar gar

optionale, jedoch unausweichlich

vertrauensrelevanten) Handhabungsweisen sich einem

(‚dennoch‘ – bis eben

da/wo/wenn dadurch auch/gerade keine

vollständige Determinierbarkeit

gesichert gewiss) ‚schicksalhaft‘(-nennbar)-überrollend ‚wie/als

(absichtswiderig

bis unverursacht) von selbst (oder Anderheiten/Ungeheuerlichem) / übermächtig gefügt zufallend / komtingent (oder willkürlich gelegenheitsfensterlich

bis beliebig verteilt) einschlagend‘ erscheinende / (gar auch gegenteilig) wirkende Vorhergesagtheiten (zumindest/zumal

auffällig ‚des Befüchteten‘ – genauer jedoch des/der auszubleiben bis

einzutreten erhofften/zugetrauten/geliebten Ereignisse) präsentieren (tun oder&und erhebliche Beeinflussungen

zulassen)]  Mindestens die ganzen Südseiten,

nicht nur der Festung,

entlang mit Eifer, als Sicherheit,

gesucht/verfehlt:

Mindestens die ganzen Südseiten,

nicht nur der Festung,

entlang mit Eifer, als Sicherheit,

gesucht/verfehlt: Geborgenheit?

Gleich, und bereits dicht, bei der Scharfeckbastion des Ent- bis jedenfalls Unterscheidens zwischen / über / aus ‚Gut / Besser versus Böse / Schlecht‘, dem (uns ‚unerspart‘ gebliebenen. überwindbaren) Menschenheitsproblemen: Reduktionistischer Vereinfachungen /pschat/ פשט als/hyperhoch, so geläufigen, doch bis da irrigen, prinzipiellen Basis(definition) von ‚Richtig‘, äh vergeblich ‚ohne Falsch/es‘ gelegen,

Zu wesentlichen Heftigkeiten (an/der/in Gewissheitsangelegenheiten

/ Sicherheitsfragen) gehört:

Dass/Falls/Wie Erfahrungen / Verteilung(skurven bis -verfah)en / Wahrscheinlichkeiten

zwar größer/mehr oder kleiner/weniger (zudem falsch, passend, strittig oder unbekannt) sein/werden

können (gleich gar

als Ausprägungen und Vorhandenheiten

anderer Dinge und Ereignisse); –

(dies/e An-/Einsichten, Modelle,

Prognisen, Rechnungen, Repräsentationen,

Vorstellungemn) aber dennoch/deswegen

ups-peinlicherweisen michts (gleich gar Determinierendes

/ Programmierendes / schicksalhaft [auch nur, wenigstens

Gerechtigkeiten / Notwendigkeit {nicht er-}] Zwingendes) mit gegenwärtig aktuellem/nächstem – insofern ‚tatsächlich‘-nennbaren,

teils intersubjektiv konsensfähig überprüfbaren – ‚Ausbleiben‘ oder ‚Eintreten‘ des/eines

Dinges oder Ereignisses und ggf. ‚seiner‘ Ausprägung/en (als

innerhin/allerdings Demken / Erwartungen / Gefühlen

/ / Glauben / Furchten /

Ideen L Leidenschaften / Tun & Unterlassen / Vorbereitungen, Wünschen menschlicherseits)

zu tun haben! [Turmseitig ‚äußerlich‘ unten und oben: Gerade

in Geborgenheiten-relevanten

Sicherungsfragen genügt vorrangiges/hauptsächliches

alleine keinewegs. „Macchiavelli erkannte

bereits, dass sich die meisten Menschen ihres Besitzes erst sicher wähnen, wenn

sie von

anderen etwas dazuerwerben.“ (E.G.B. in ‚Liebesangelegenheiten‘) – ‚Es

Zu wesentlichen Heftigkeiten (an/der/in Gewissheitsangelegenheiten

/ Sicherheitsfragen) gehört:

Dass/Falls/Wie Erfahrungen / Verteilung(skurven bis -verfah)en / Wahrscheinlichkeiten

zwar größer/mehr oder kleiner/weniger (zudem falsch, passend, strittig oder unbekannt) sein/werden

können (gleich gar

als Ausprägungen und Vorhandenheiten

anderer Dinge und Ereignisse); –

(dies/e An-/Einsichten, Modelle,

Prognisen, Rechnungen, Repräsentationen,

Vorstellungemn) aber dennoch/deswegen

ups-peinlicherweisen michts (gleich gar Determinierendes

/ Programmierendes / schicksalhaft [auch nur, wenigstens

Gerechtigkeiten / Notwendigkeit {nicht er-}] Zwingendes) mit gegenwärtig aktuellem/nächstem – insofern ‚tatsächlich‘-nennbaren,

teils intersubjektiv konsensfähig überprüfbaren – ‚Ausbleiben‘ oder ‚Eintreten‘ des/eines

Dinges oder Ereignisses und ggf. ‚seiner‘ Ausprägung/en (als

innerhin/allerdings Demken / Erwartungen / Gefühlen

/ / Glauben / Furchten /

Ideen L Leidenschaften / Tun & Unterlassen / Vorbereitungen, Wünschen menschlicherseits)

zu tun haben! [Turmseitig ‚äußerlich‘ unten und oben: Gerade

in Geborgenheiten-relevanten

Sicherungsfragen genügt vorrangiges/hauptsächliches

alleine keinewegs. „Macchiavelli erkannte

bereits, dass sich die meisten Menschen ihres Besitzes erst sicher wähnen, wenn

sie von

anderen etwas dazuerwerben.“ (E.G.B. in ‚Liebesangelegenheiten‘) – ‚Es

![]()

![]() bleibet‘ also ‚dabei‘:Zunächst und vor allem ist

‚Sicherheit‘ zwar eine Illusion – allerdings nicht ausschließlich nur dies;

auch ‚Planungssicherheit‘

allenfalls ein fragwürdiger Ersatz, und ‚vuka‘-Gefahen älter

als sie bemerkt werden]

bleibet‘ also ‚dabei‘:Zunächst und vor allem ist

‚Sicherheit‘ zwar eine Illusion – allerdings nicht ausschließlich nur dies;

auch ‚Planungssicherheit‘

allenfalls ein fragwürdiger Ersatz, und ‚vuka‘-Gefahen älter

als sie bemerkt werden]  So haben auch Revolutionären bis Terroisten

eben gewiss keine dauerhafte Möglichkeit im Gefecht gegen reguläre Truppen zu

bestehen;

So haben auch Revolutionären bis Terroisten

eben gewiss keine dauerhafte Möglichkeit im Gefecht gegen reguläre Truppen zu

bestehen;  doch singular / vereinzelt bis situativ, sogar

(bis

eben gerade persönlich / überindividuell ob

virtualita / mythologisch, kriminell und/oder gar hyperreal überwältigend) auch gegen professionellen

Objekt- bis Personenschutz, können manche Leute manchmal, durchaus verheerend

genug, wirken (namentlich, um Gemeinwsen

bis ‚Politik‘ zu ‚ändern‘ respektive – inklusive

Polzei und Truppen bis Vertrauen[sgewissheiten] – zu destabilisieren).

doch singular / vereinzelt bis situativ, sogar

(bis

eben gerade persönlich / überindividuell ob

virtualita / mythologisch, kriminell und/oder gar hyperreal überwältigend) auch gegen professionellen

Objekt- bis Personenschutz, können manche Leute manchmal, durchaus verheerend

genug, wirken (namentlich, um Gemeinwsen

bis ‚Politik‘ zu ‚ändern‘ respektive – inklusive

Polzei und Truppen bis Vertrauen[sgewissheiten] – zu destabilisieren).  [Unterschätze keine Menschen, deren

Kinder bedroht erscheinen] Gerade

daher Versicherungen, teils auch obligatorisch vorgeschriebene (Profis), weder

bestreitend noch ablehend.

[Unterschätze keine Menschen, deren

Kinder bedroht erscheinen] Gerade

daher Versicherungen, teils auch obligatorisch vorgeschriebene (Profis), weder

bestreitend noch ablehend.

erheben ups sich – gar ‚brav‘, bis selbst ‚artig‘ – des Selbsteturmes (zumal eher fundamental) markgräflichen (denn etwa dichotomen, oder dialektischen Entweder-positiv-Oder-negativ-)Untergeschosse:

Na immerhin ‚Schülerinnen‘? [Ein /\ Das (eben, da mit,

bet

Na immerhin ‚Schülerinnen‘? [Ein /\ Das (eben, da mit,

bet![]() wet beginnend

– ‚sekundäres‘, doch schon Beziehungsrelationales anerkemmende, anstatt

wet beginnend

– ‚sekundäres‘, doch schon Beziehungsrelationales anerkemmende, anstatt

‚einzig absolutes‘)

‚Sicher׀heit(sverlassens)‘-Wort selbst, spricht und schreibt (in! hebräischen Denken, sogar am

Ende des konsonantischen Wurzelzeichentrippels) ‚sich‘ bekanntlich / charakteristisch mit / in

der ungeheuerlichen beinahe Zerrissenheit

des chet ![]() :]

בטח׀ה /batach (bitcha)/לבטוח

:]

בטח׀ה /batach (bitcha)/לבטוח

v. to

trust, rely on, depend; be secured

בטחה

nf.

security, safety, sureness

Hier

‘spätestens’ für’s/im Markgrafenzimmer ,allegorisiert/analog‘ herangezogen werde/würden: Was respektive Wer (‚aktiv‘/genus-verbi ‚neural‘/‚passi‘, ‚modal‘ pp.)

bewacht / bewährt / bewertet / fehlt (we,/wo Vieldeutigkeiten-Raderausfgälle chaosverdächtig) / …

/ gelassen

/ (ge)schützt / (ge)trennt / (ge)wählt /

getan / gewollt / kämpft / regiert / verwaltet / will-!/? – HaXaRa

הכרה

|

Consciousness |

הכרה;

תודעה;

מודעות |

|

sense |

חוש;

תחושה; תודעה,

הכרה; רגש;

תבונה,... |

|

cognisance (Brit.) |

הכרה,

תשומת לב |

|

cognizance (Amer.) |

מודעות,

הכרה |

|

acquaintance |

היכרות;

מכר, מודע |

|

recognition |

הכרה;

זיהוי |

|

acknowledgement |

אישור;

הכרה; אות

תודה |

|

Knowledge |

ידע;

ידיעה; דעת;

הכרה |

|

ken |

ידיעה,

דעת; הכרה;

השגה, תפיסה;

תחום... |

|

Ken |

קן,

שם פרטי לזכר

(גרסה של השם

קנת'); שם... |

|

ידיעה;

הכרה; ידיעת

נסתרות |

|

|

Noesis |

הכרה;

תפיסה

תבונתית |

|

conviction |

הכרה;

הרשעה; שכנוע |

כרה

(>>כירה)

![]()

|

stove |

תנור,

כיריים, כירה |

![]()

[Harnisch – viel, gar alles (Wesentliche endgültig) absolut fest, wenigstens

aber besser, zu wissen] Wissenspanzerung

ab-/anlegend?

Geradezu Ur-Ängste und/also Ur-Vertrauenssfragen laden zum Verweilen, gleich gar hier unten, äh in, vermeintlichen bis versprochenen / eingehandelten, Sicherheiten (namentlich, ‚dass es/mein Verhalten richtig ist‘), ein:

Verführen zu viele, zu gerne, bis

beabsichtigt, dazu: sich (soweit

nicht sogar einander wechselseitig

/ intersubjektiv konsensfähig) in/mit

intellektuellen Gewissheiten-Panzerungen zu schützen / sichern /

verteidigen / / zurück zu ziehen.  Wann/Wem/Wozu sind/werden

Geborgenheiten solch eigentümlich gewoehnt

unterschiedlichste Orte? [Der

Bedeutungen-Vielfalten-Vielzahlen ‚reduzieren‘

indem sie durch Mehrungen herangezogener Sprachen – an/gegenüber jener/jenen

eigenen Denkens und (grammatikalischen

Geborgenheits-)Empfindens –

udeutlicher / uneindeutiger / unselbstverständlicher / unzwingender werden]

Wann/Wem/Wozu sind/werden

Geborgenheiten solch eigentümlich gewoehnt

unterschiedlichste Orte? [Der

Bedeutungen-Vielfalten-Vielzahlen ‚reduzieren‘

indem sie durch Mehrungen herangezogener Sprachen – an/gegenüber jener/jenen

eigenen Denkens und (grammatikalischen

Geborgenheits-)Empfindens –

udeutlicher / uneindeutiger / unselbstverständlicher / unzwingender werden]

Paradoxerweise macht es diesbezüglich weniger Unterschied/e, ob es sich dabei beispielsweise um ‚naturwissenschaftliche Kenntnisse‘, oder ‚solche zwischenmenschlicher Verhaltensregeln, bis –regelmäßigjeitshäufungen, in der jeweiligen Gemeinschaft, bis Gesellschaft‘ handelt, als vielmehr ‚wie ‚genau‘ diese sind, und wie präziese sie gegenseitig eingehalten / befolgt werden‘ (wobei das Verhalten von Sauerstoff-Molekülen eher/häufiger, als jenes von physiologischen Körperzellen, oder gar jenes von anderen inzwischen ‚natürlich‘-genannten, über soziale bis juristische Personen, intersubhektiv erwartungsgemäß verlaufen mag/wird).

Ausfallschritte

der einen (Dienstbarkeit) – deuten-?-ז״א [Zwar

huldigt die Gefangene (‚immerhin‘ oder ‚sogar‘)

in Hofschuen, die Sklavin jedoch ganz barfüssig (Willkür/en unterworfen - ähmlich aussehend)

fügsam] Egal wem (‚zu sichern / siegen‘-?) belieben:

Ausfallschritte

der einen (Dienstbarkeit) – deuten-?-ז״א [Zwar

huldigt die Gefangene (‚immerhin‘ oder ‚sogar‘)

in Hofschuen, die Sklavin jedoch ganz barfüssig (Willkür/en unterworfen - ähmlich aussehend)

fügsam] Egal wem (‚zu sichern / siegen‘-?) belieben:  ‚Würde ich – wäre / gäbe ich das /

Dein / ein / Euer / Ihr / kein / mein / sein Dienstmächen – (nicht) in die Knie gehen?‘ [Klar, bis zwar, hat Sicherheit manchmal nicht nur / allein / rein wesentlich, doch eben immer auch Hyperrealitäten-Aspekte / -Repräsentationscharakter] Ob

verboten oder zugelassen, bemerkt oder bestritten usw. unterscheiden sich

gefühlte und gemessene – nicht erst

/ nur – Kriminalitäten zur selben Zeit am selben Ort.

‚Würde ich – wäre / gäbe ich das /

Dein / ein / Euer / Ihr / kein / mein / sein Dienstmächen – (nicht) in die Knie gehen?‘ [Klar, bis zwar, hat Sicherheit manchmal nicht nur / allein / rein wesentlich, doch eben immer auch Hyperrealitäten-Aspekte / -Repräsentationscharakter] Ob

verboten oder zugelassen, bemerkt oder bestritten usw. unterscheiden sich

gefühlte und gemessene – nicht erst

/ nur – Kriminalitäten zur selben Zeit am selben Ort.

[Manchmal wäre ein Badeanzug vorzuziehen] Dabei und dagegen ‚fällt das ganze Vorhaben‘

– allein schon auf der elementaren Gefahrenabwehr-,,

äh Lebensrisiken-Kenntnisseite

– geradezu ‚ins Wasser‘, wo / da (zumal dem fientischen Geschehen / ‚Handeln‘ vorausgehend) Unvollständigkeiten der sogenannten ‚Information‘

[Manchmal wäre ein Badeanzug vorzuziehen] Dabei und dagegen ‚fällt das ganze Vorhaben‘

– allein schon auf der elementaren Gefahrenabwehr-,,

äh Lebensrisiken-Kenntnisseite

– geradezu ‚ins Wasser‘, wo / da (zumal dem fientischen Geschehen / ‚Handeln‘ vorausgehend) Unvollständigkeiten der sogenannten ‚Information‘

[Allwissenheit bleibt

zumindest Überraumzeitlichem

vorbehalten, ansonsten gilt: Je mehr bekannt, desto

längere / mehr Berührungen mit Unbekanntem; vgl.

‚gerade griechisch‘ Sokrates]

[Allwissenheit bleibt

zumindest Überraumzeitlichem

vorbehalten, ansonsten gilt: Je mehr bekannt, desto

längere / mehr Berührungen mit Unbekanntem; vgl.

‚gerade griechisch‘ Sokrates]

zu aspektischen Selektivitäten verführen, bis zwingen:  Bekleidet

mit Fach- und Sachkundenachweisen?

[Eine Expertin jedenfalls, ‚weiß fast alles von fast nichts‘. – Kennt

bestenfalls welche, die dies von / über

relativ benachbarte/n ‚fast-nichts/e‘ tun]

Bekleidet

mit Fach- und Sachkundenachweisen?

[Eine Expertin jedenfalls, ‚weiß fast alles von fast nichts‘. – Kennt

bestenfalls welche, die dies von / über

relativ benachbarte/n ‚fast-nichts/e‘ tun]

Menschen

–

selbst diesbezüglich als ‚angst-krank‘, ‚phobisch‘, ‚panisch‘ pp. bezeichnete erfinderische / kreative –

vermögen nicht einmal sich vor all dem

Schrecken zu ängstigen, vor dem sie sich (auch ‚nur insofern) zurecht‘ (da immerhin, wie

wahrscheinlich auch

immer, möglich) fürchten vernünftig-dürften

/ herbeiprophezeien und/oder professionell

dagegen/\dafür trainieren können – bereits / noch ganz abgesehen von all

dem beliebig ‚großen Rest‘ der zwar unmöglichen, also grenzenlos ausdenkbaren, Ungeheuerlichkeiten.  [Überhaupt

begründ- bis damit auch widerlegbare, bis zu

kalkulierende, Furcht/en (nicht allein ohnehin wichtige Angstphänomene), erweisen sich,

manche überraschenderweise, als weniger heftig, bis beherrschbar, gegenüber sonstigen Schrecken vor den Schrecken]

[Überhaupt

begründ- bis damit auch widerlegbare, bis zu

kalkulierende, Furcht/en (nicht allein ohnehin wichtige Angstphänomene), erweisen sich,

manche überraschenderweise, als weniger heftig, bis beherrschbar, gegenüber sonstigen Schrecken vor den Schrecken]

[Wo

sicherheitsbedürftige Aspekte des / eines, bis der, Menschen behaust / verborgen]

[Wo

sicherheitsbedürftige Aspekte des / eines, bis der, Menschen behaust / verborgen]

[Was, gar nicht allein junge und alte,

Menschen benötigen ist nicht

etwa ‚grammatikalische / intelektuelle Sicherheit‘ (namentlich maximal kontrasrklar: ‚was

böse / schlecht / dämonisch / teuflisch / ngativ / falsch‘), sondern ups ‚emotionale Geborgenheit‘

– namentlich in (inner- bis)

zwischenmenschlichen Beziehungsrelationen]

[Was, gar nicht allein junge und alte,

Menschen benötigen ist nicht

etwa ‚grammatikalische / intelektuelle Sicherheit‘ (namentlich maximal kontrasrklar: ‚was

böse / schlecht / dämonisch / teuflisch / ngativ / falsch‘), sondern ups ‚emotionale Geborgenheit‘

– namentlich in (inner- bis)

zwischenmenschlichen Beziehungsrelationen]  Populistische Volkstümmeleien sind werder

notwendigerweise noch aööe ‚evangelikal‘ doch stets missionarisch, bis

verbissen, unterwegs.

Populistische Volkstümmeleien sind werder

notwendigerweise noch aööe ‚evangelikal‘ doch stets missionarisch, bis

verbissen, unterwegs.

Dass (schon) Dummheit/en (nicht erst Bosheit vis Verschwärung) wahlenentscheidend sein/werden kann/können, war eigentlich nie ernsthaft strittig – wo, und bereits falls, es sich um Wichtiges, respektive Bevölkerungsmehrheiten, handelt – mag falsches (Wahl-)Verhalten jedoch (hoffentlich) affizieren / aufschrecken dürfen.

Zwar

wollen manche Benimmexpertinnen (Ihnen/sich)

verbitem als/zum Knicksen einen kurzen oder gerade geschnittenen Rock seitlich

anzufassen – doch spätestens in