|

|

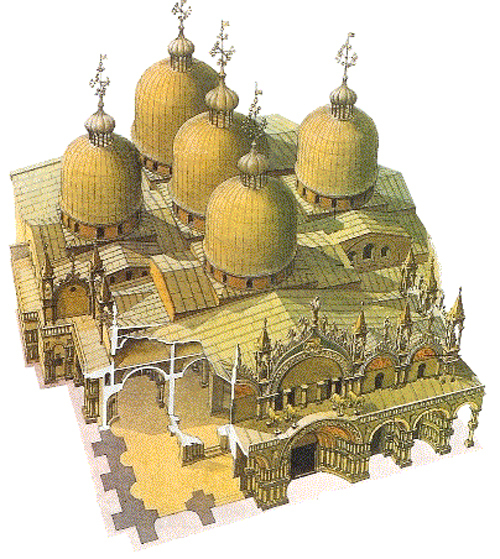

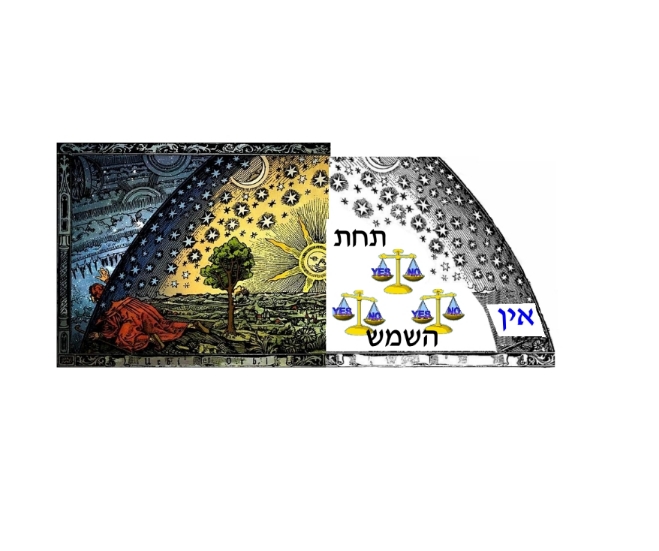

Kuppeln in, über und\aber

von, San

Marco zu Venedig – ‚stehen‘

hier |

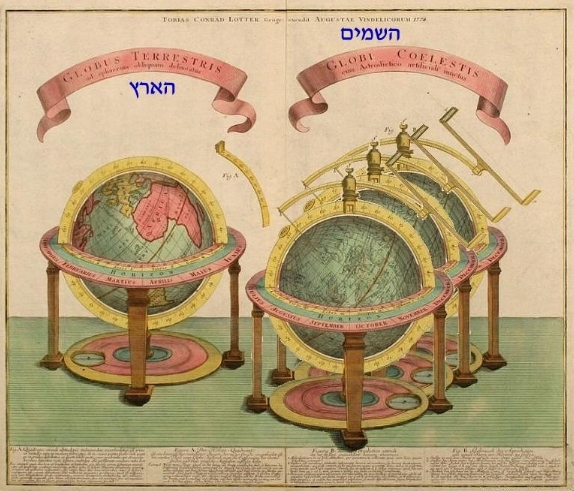

reka‘ רקע … gleich gar

‚unter d(ies)er Sonne‘ – taxat haschemesch. תחת השׁמשׁ |

|

|

|

|

Zu den monokausalitischen

(indoeuropäischen Denk-)Folgen ‚des mechanischen Weltbildes‘ –

abendländisch missioniert, äh

globalisiert, (hier

kritisch mit ![]() Dieter Hattrup) etwa seit

Dieter Hattrup) etwa seit ![]() Kopernikus

im 15./16., und höhepunktlich im/vom ‚aufgeklärten‘ 19. Jahrhundert bürgerlich-christlicher

Zeitrechnung geprägt, popularisiert/gebildet weiter vorherrschend (und allenfalls von/bei

wenigen Leuten bemerkt, bis gar epistemologisch überwundbar) – gehört anscheinend das Irrtumssyndrom: Es

gäbe zutreffend legitimer Weise nur/immerhin

eine einzige, wahre ‚Sichtweise(nfirmamentkuppel)‘, die aber zudem auch noch

mit der wirklichen Realität identisch

sei, oder zumindest gemacht werden müsse. Wo dann prompt sogar resch-waw-chet ר־ו־ח, gleich gar רוּחַ als/in/mit ‚Geist‘ übersetzt verstanden,

für ‚das abstandslose (sic!), völlig

unterschiedsfreie nur, gamz homogene bei, bis als, Sichselbst

singulär ausdehnungslos punktförmig fokusierte

Eins-Sein‘ gehalten/ersehnt wird.

Kopernikus

im 15./16., und höhepunktlich im/vom ‚aufgeklärten‘ 19. Jahrhundert bürgerlich-christlicher

Zeitrechnung geprägt, popularisiert/gebildet weiter vorherrschend (und allenfalls von/bei

wenigen Leuten bemerkt, bis gar epistemologisch überwundbar) – gehört anscheinend das Irrtumssyndrom: Es

gäbe zutreffend legitimer Weise nur/immerhin

eine einzige, wahre ‚Sichtweise(nfirmamentkuppel)‘, die aber zudem auch noch

mit der wirklichen Realität identisch

sei, oder zumindest gemacht werden müsse. Wo dann prompt sogar resch-waw-chet ר־ו־ח, gleich gar רוּחַ als/in/mit ‚Geist‘ übersetzt verstanden,

für ‚das abstandslose (sic!), völlig

unterschiedsfreie nur, gamz homogene bei, bis als, Sichselbst

singulär ausdehnungslos punktförmig fokusierte

Eins-Sein‘ gehalten/ersehnt wird.

[Analog-metaphorisch näher servierte Ausführung zu/über vier erwähnte Kuppeln, äh nummerierter Aspektehorizontereichweiten]

So dass nicht allein

die vielfältigen Ausgewähltheiten /

Selektivitäten sämtlicher

Sinneswahrnehmungen (1) ![]() aus eben ‚dem/des bemerke(nd bermerk)ten Sinn/s‘ geraten, sondern auch

Unterschiede zwischen den, mehr oder minder bewusst/reflektiert, empfundenen, physiologischen und haptischen, bis mentalen/theoretischen und semiotischen, Repräsentationen

des – dabei/dazu zwar notwendigerweise

‚deutend/interpretierend‘, doch nie alternativlos gerade nur so ‚urteilend‘

verstehbar/verwendbar –Wahrgenommenen

(2)

aus eben ‚dem/des bemerke(nd bermerk)ten Sinn/s‘ geraten, sondern auch

Unterschiede zwischen den, mehr oder minder bewusst/reflektiert, empfundenen, physiologischen und haptischen, bis mentalen/theoretischen und semiotischen, Repräsentationen

des – dabei/dazu zwar notwendigerweise

‚deutend/interpretierend‘, doch nie alternativlos gerade nur so ‚urteilend‘

verstehbar/verwendbar –Wahrgenommenen

(2) ![]() und

und![]() oder

eben derasrt Repräsentiertem selbst (3)

oder

eben derasrt Repräsentiertem selbst (3) ![]() , sowie durchaus weitererseits

den (zumal teilnehmend und – nicht

vollständig damit, oder mit etwas davon, identischen) Beobachtenden,

bis durchaus selbst Beobachtete (4)

, sowie durchaus weitererseits

den (zumal teilnehmend und – nicht

vollständig damit, oder mit etwas davon, identischen) Beobachtenden,

bis durchaus selbst Beobachtete (4) ![]() .

.

[Wahrnehmungen

als/im/von Sinnen]

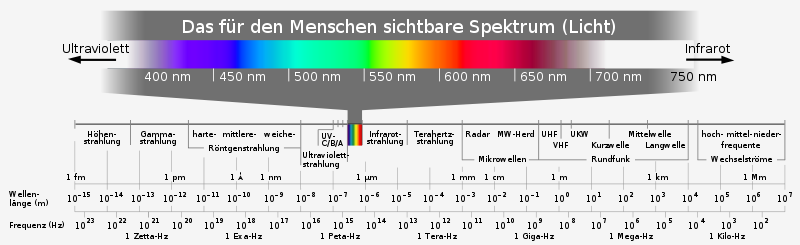

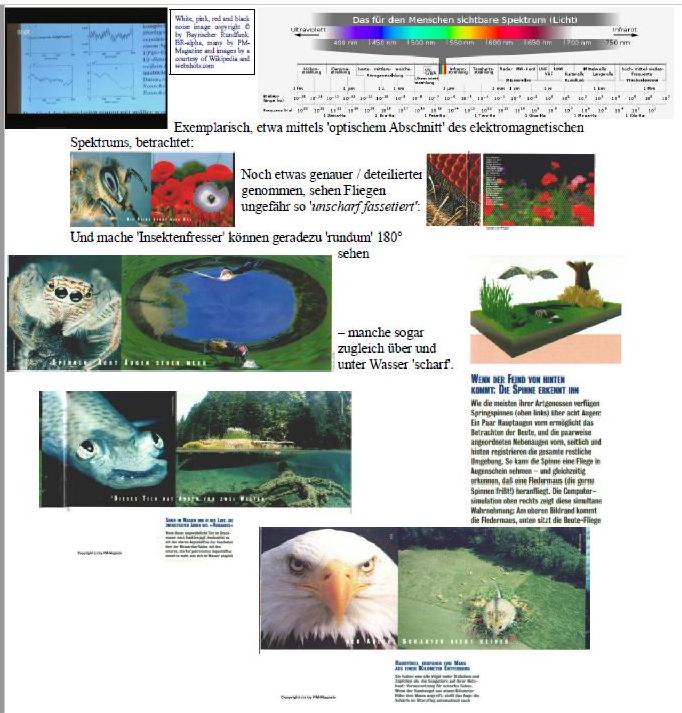

(1) Nicht etwa genug damit, dass menschliche

und tierische oder etwa technische ‚Sensoren‘ nur/immerhin jeweils einen Teil,

etwa des ‚elektromagnetischen (Rauschens-)Spektrums‘

zu erfassen / auszufiltern vermögen.

[Wahrnehmungen

als/im/von Sinnen]

(1) Nicht etwa genug damit, dass menschliche

und tierische oder etwa technische ‚Sensoren‘ nur/immerhin jeweils einen Teil,

etwa des ‚elektromagnetischen (Rauschens-)Spektrums‘

zu erfassen / auszufiltern vermögen.  Wo es ja gerade einer, etwa als ‚Reizschwelle‘

messbaren Mindestdifferenz (im/des/an

Rauschen/s) bedarf, um überhaupt ein (‚etwas‘,

häufig nur als

vermeintlich bedeutsames) Signal, bis sogar Muster (‚bunten‘ bis ‚schwarzen Feuers‘), zu

bemerken; während und wobei ‚dessen‘ ganze – ja

immer weitaus umfangreicheren und vielfältigen – Umgebungen, bis zumal

kontextuellen respektive situativen Zusammenhänge, in den Hintergrund (‚weißen Feuers, Raumes‘ resch-waw-chet רֶוַח Rauschens) geraten, bis (aus punktförmig fixiert reduzierter Konzentration /

Signal-Erinnerung) zu verschwinden haben.

Wo es ja gerade einer, etwa als ‚Reizschwelle‘

messbaren Mindestdifferenz (im/des/an

Rauschen/s) bedarf, um überhaupt ein (‚etwas‘,

häufig nur als

vermeintlich bedeutsames) Signal, bis sogar Muster (‚bunten‘ bis ‚schwarzen Feuers‘), zu

bemerken; während und wobei ‚dessen‘ ganze – ja

immer weitaus umfangreicheren und vielfältigen – Umgebungen, bis zumal

kontextuellen respektive situativen Zusammenhänge, in den Hintergrund (‚weißen Feuers, Raumes‘ resch-waw-chet רֶוַח Rauschens) geraten, bis (aus punktförmig fixiert reduzierter Konzentration /

Signal-Erinnerung) zu verschwinden haben.  Auch BET בּ mit/in/über (alle/n) andere/n, kaum ausweichliche/n, Spektren,

bis ganze ‚Welten‘/‚Sphären‘,

wie etwa jenen artspezifischen, grammatikalischen oder soziokulturellen

Erfassungs- und Ausdrucksvermögen, oder solche/n des Erwarteten (Erhofften/Befürchteten oder Gewohnten/Üblichen),

des (mehr oder minder deutlich)

Beabsichtigten, vorstellbarer Ordnungs-, Sicht- und Verhaltensweisen etc., stellen sich meist ähnliche

Versuchungen, der Vollkommenheitsillusionen

des, und abweisender Verurteilungswünsche von Alternativen zum/de3s. aktuellen

eigenen/vorgegebenen (tendenziell immer hinreichend vollständig [da

ab]geschlossen erscheinenden) Überblick/(Wissen)s davon/darüber, ein.

Auch BET בּ mit/in/über (alle/n) andere/n, kaum ausweichliche/n, Spektren,

bis ganze ‚Welten‘/‚Sphären‘,

wie etwa jenen artspezifischen, grammatikalischen oder soziokulturellen

Erfassungs- und Ausdrucksvermögen, oder solche/n des Erwarteten (Erhofften/Befürchteten oder Gewohnten/Üblichen),

des (mehr oder minder deutlich)

Beabsichtigten, vorstellbarer Ordnungs-, Sicht- und Verhaltensweisen etc., stellen sich meist ähnliche

Versuchungen, der Vollkommenheitsillusionen

des, und abweisender Verurteilungswünsche von Alternativen zum/de3s. aktuellen

eigenen/vorgegebenen (tendenziell immer hinreichend vollständig [da

ab]geschlossen erscheinenden) Überblick/(Wissen)s davon/darüber, ein.  Hinzu kommt die affizierbare, insbesondere

interessengesteuert gebündelte, (mit

Hinzu kommt die affizierbare, insbesondere

interessengesteuert gebündelte, (mit ![]() Sir Karl Raimund Popper) eher ‚scheinwerferartig‘ und ungleichzeitig

Teilbereiche ‚ausleuchtend/filternd absuchende‘, als

etwa ‚kübeltheoretisch‘ / sawongartig

alles überhaupt/rundum vollständig grenzenlos unfokusiert,

achtsamst in sich aufnehmende/widerspiegelnde, bewertende Aufmerksamkeit,

in/aus (wenigen

– meist gar brav immer nur einer) – von (vielen)

zumal persönlich unterschiedlichen, bis zudem wechselnden, nicht etwa allein

räumlichen, Standorten (QTHs) betroffenen –

Perspektiven.

Sir Karl Raimund Popper) eher ‚scheinwerferartig‘ und ungleichzeitig

Teilbereiche ‚ausleuchtend/filternd absuchende‘, als

etwa ‚kübeltheoretisch‘ / sawongartig

alles überhaupt/rundum vollständig grenzenlos unfokusiert,

achtsamst in sich aufnehmende/widerspiegelnde, bewertende Aufmerksamkeit,

in/aus (wenigen

– meist gar brav immer nur einer) – von (vielen)

zumal persönlich unterschiedlichen, bis zudem wechselnden, nicht etwa allein

räumlichen, Standorten (QTHs) betroffenen –

Perspektiven.

[Zwar repräsentiert wahrnehmend dennoch Gegebenes

[Zwar repräsentiert wahrnehmend dennoch Gegebenes ![]() ]

(2) Gerade/Bereits innerhalb bis mit(els) ein und derselben Sprache sind ja auch

variabel ‚ausgetauschte/ersetzte‘, einander mehr oder minder ähnliche, bis

synonyme, Bezeichnungen – etwa eines

Gegenstandes oder Gedankens – selten, bis nie, (und

gleich gar nicht bei allen rezipierenden/empfangenden Personen jederzeit)

wirkungsgleich (oder notwendigerweise immer

unzulässig/falsch oder schädlich).

]

(2) Gerade/Bereits innerhalb bis mit(els) ein und derselben Sprache sind ja auch

variabel ‚ausgetauschte/ersetzte‘, einander mehr oder minder ähnliche, bis

synonyme, Bezeichnungen – etwa eines

Gegenstandes oder Gedankens – selten, bis nie, (und

gleich gar nicht bei allen rezipierenden/empfangenden Personen jederzeit)

wirkungsgleich (oder notwendigerweise immer

unzulässig/falsch oder schädlich).  Zu

viele halten ‚zum (ver)schweigen

Bringen‘ abweichender (zumal falscher bis

gefährlicher) Auffassungen (nicht

erst wo es philosophisch unwiderlegbare Axiomatiken,

oder h/aggadische Erzählungen angeht – eifrigst bemüht) für bekehrte Überzeugtheitsänderung

zu ihren Sichtweisen / Faktendeutungen!

Zu

viele halten ‚zum (ver)schweigen

Bringen‘ abweichender (zumal falscher bis

gefährlicher) Auffassungen (nicht

erst wo es philosophisch unwiderlegbare Axiomatiken,

oder h/aggadische Erzählungen angeht – eifrigst bemüht) für bekehrte Überzeugtheitsänderung

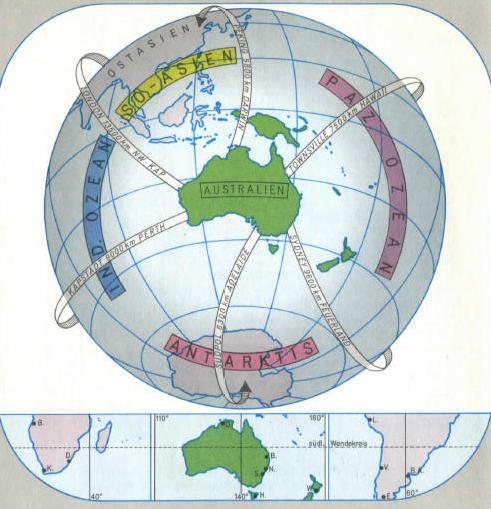

zu ihren Sichtweisen / Faktendeutungen!  Und die beispielsweise kartographisch

möglichen, bis nötigen, Darstellungen von derselben Erde (ihrer Teile – oder aber anderer

Gebiete, durchaus ‚darauf‘ –

inklusive der Bedeutungsreichweiten und Zuschnitte verbalsprachlicher Repräsentationen,

Und die beispielsweise kartographisch

möglichen, bis nötigen, Darstellungen von derselben Erde (ihrer Teile – oder aber anderer

Gebiete, durchaus ‚darauf‘ –

inklusive der Bedeutungsreichweiten und Zuschnitte verbalsprachlicher Repräsentationen,  [olam

versus Kosmos – ר־ו־ח] nicht nur davon/dafür) unterscheiden sich/wir eher noch

gravierender.

[olam

versus Kosmos – ר־ו־ח] nicht nur davon/dafür) unterscheiden sich/wir eher noch

gravierender.  Wer den Kanal von Venedig Adria nenne ,,,

Wer den Kanal von Venedig Adria nenne ,,, Mehrere, bewährte Rechenmodelle können, aufgrund derselben (sogar/gerade Wetter-)Daten. zu

widersprüchlichen Prognosen kommen.

Mehrere, bewährte Rechenmodelle können, aufgrund derselben (sogar/gerade Wetter-)Daten. zu

widersprüchlichen Prognosen kommen.  Manche (etwa ökonomische

Substitutions-)Effekte können zwar (nachträglich)

empirisch gemessen,

in ihren eintreten werdenden Richtungen und Mengen

jedoch nicht theoretisch

vorherberechnet, werden. Jedwede ‚Auswahl‘ einer Stimm(lag)e/Kalligraphie oder eines sonstigen Behaviorems, sowie der Sprachformen eines

verwendeten/vereinbarten Idioms, der ‚Begleitumstände‘, wie auch Orte, Zeiten

etc., einer Mitteilung/Darstellung/Handlungsweise, oder etwa einer Bitte / Drohung, können anscheinend von ausschlaggebender

Bedeutung für ‚deren‘ Deutung/en, bis Wirkung/en, sein/werden.

Manche (etwa ökonomische

Substitutions-)Effekte können zwar (nachträglich)

empirisch gemessen,

in ihren eintreten werdenden Richtungen und Mengen

jedoch nicht theoretisch

vorherberechnet, werden. Jedwede ‚Auswahl‘ einer Stimm(lag)e/Kalligraphie oder eines sonstigen Behaviorems, sowie der Sprachformen eines

verwendeten/vereinbarten Idioms, der ‚Begleitumstände‘, wie auch Orte, Zeiten

etc., einer Mitteilung/Darstellung/Handlungsweise, oder etwa einer Bitte / Drohung, können anscheinend von ausschlaggebender

Bedeutung für ‚deren‘ Deutung/en, bis Wirkung/en, sein/werden.

‚Denn‘ nicht etwa der/ein Reiz allein, führt (auch – ohnehin vergleichsweise selten – ‚korrekt

gesendet‘ und ebenso ‚störungsfrei empfangen‘; wie etwa einst der

‚Denn‘ nicht etwa der/ein Reiz allein, führt (auch – ohnehin vergleichsweise selten – ‚korrekt

gesendet‘ und ebenso ‚störungsfrei empfangen‘; wie etwa einst der ![]() Skinnersche

Skinnersche ![]() Behaviorismus deterministisch

lehrte) zu einer vorherbestimmten

Empfindung bis Reaktion. ‚Unterwegs‘, und gleich gar ‚innerlich‘, sind mehrere Korrekturmöglichkeiten,

und (zumal eher ‚exformative

/ umgebende /

situative‘, soziokulturelle, denn ausdrückliche kontrasklar

signalmaximierte Botschaftsdeutlichkeiten betreffende) Verstehend(s)-Entscheidungen

optional (wenn auch selten ‚beliebig‘, so doch beeindruckend möglichkeitenkorridorweit

und vielfältig, bis gegensätzlich polar) offen; und ‚so

alternativlos und unbeeinflussbar überwältigend‘ einem die jeweiligen Gefühle (gleich gar heftige Schmerzen, oder etwa Atemnotreflexe)

auch häufig/‚spontan‘ (‚wirklicher und

wichtiger‘ als alles sonst überhaupt) vorkommen mögen, sind/entstehen

sie allenfalls, ohne qualifiziert pausierend/distanziert nachdenken zu müssen

und ohne dies – zumindest bedingt erlernbar –

zu tun. – Semiotika

(lautliche, optisch, gar auch chemische pp.

‚Zeichensätze‘ und ‚Grammatiken‘) sind/wären (bei/mit allen ‚vor- und nachsprachlich‘ nennbaren

Interaktionsentstehungs- und -veränderungsprozessen)

anscheinend unverzichtbare

Medien/Mittel, auch des Denkens und Empfindens; mit all den Herausforderungen

und Einschränkungen, die es bedeuten mag, eher von ‚seinen/meinen‘ im weitesten

begrifflichen Sinne ‚Sprachen‘ beeinflusst zu sein/werden, als diese zu

beherrschen. So kommen etwa die grammatischen Regeln einer Sprache (bis Melodie) durch den Gebrauch zustande, den

jene Lebewesen, die diese Sprache derzeit verwenden, von ihr machen. Was

bereits zeitlich erhebliche Unterschiede zwischen Sprech- und Verstehensweisen mehrerer sozialer

Gruppierungen der Menschen, bei/in/trotz/wegen

derselben Sprache, erklärt,

und – gleich gar über Generationen hinweg –

gravierende Bedeutungsänderungen eines Ausdrucks ermöglicht (und zu so manchen Irrtümern, bis Konflikten, Anlass

gibt). Die – prompt häufig

aufzuhalten, oder zu steuern, versuchten

– Sprach(en)unterschiede (bis der jeweilige Sprachwandel, respektive insbesondere

Anpassungsanreize) konstituieren durch Verständigungsfähigkeiten und

Unverständnisse mit an jenem soziokulturellen Figurationen, die

gemeinsame (anstatt etwa gleiche)

Erlebnisse / Betroffenheiten, und

ähnliche/komplementäre Erfahrungshintergründe

ansammeln/erlebten,

(weiter)erzählen und zu ihrem – insofern ‚kollektiven‘

– Denken, Empfinden, Erinnern und Beachten zusammenbauen. Auch daher

bleibt/wäre es eine erhebliche Kunst, – auch ‚nur / ‚immerhin‘ übersetzend

/ dolmetschend – aus / über die

‚eigenen‘/angeeigneten, bis aufgezwungenen,

zeitgenössisch, örtlich und soziokulturell geprägten, namentlich sprachlichen Selbstverständlichkeitsregeln (zumal ‚richtigen Denkens‘ und ‚akzeptierten

Empfindens‘) hinaus zu sehen / relativieren (also absolut Erscheinendes in Beziehungsrelation

zu setzen). Gleich gar da / soweit eine Art

‚Ausgangs- oder Herkunftssprache‘ gegeben (bis

eine ‚erste‘ – noch so allgemeine, wage oder gar irrige – Repräsentation /

Benennung / Erfassung des Gemeinten darin – insbesondere

mittels einem/allen bereits bekannten

Vorstellungskonzepten/Begrifflichkeiten

– erforderlich) scheint/ist.

So dass es eher selten gelingt, und auch nicht etwa immer nötig wird, alle

Stereotype/Klischees menschenartiger

und von Menschen ausgehender Betrachtungsweisen und Darstellungsarten, auch

und gerade des ‚Nichtmenschlichen‘/Unwissbaren, und

etwa des ‚Übermenschlichen‘, weg zu lassen, um diese (als solche –

oder als

soziokulturell sprachspezifisch, bis persönlich/perspektivisch nicht-intersubjektiv) zu

erkennen, bis zu transzendieren. Nicht einmal interkulturell konsensfähige

Archetypologien, und gar (zumal vertragliche,

bis ethische)

Gemeinsamkeiten / ‚Globalitäten‘, oder mathematische und philosophische Konzepte, müssen notwendigerweise vergottet, äh brauchen nicht totalitär absolut (bezogen /jaxid/ יחיד alleine, ‚an Höchsten stehend‘) gedeutet, werden/bleiben – um/anstatt respektiert

zu sein.

Behaviorismus deterministisch

lehrte) zu einer vorherbestimmten

Empfindung bis Reaktion. ‚Unterwegs‘, und gleich gar ‚innerlich‘, sind mehrere Korrekturmöglichkeiten,

und (zumal eher ‚exformative

/ umgebende /

situative‘, soziokulturelle, denn ausdrückliche kontrasklar

signalmaximierte Botschaftsdeutlichkeiten betreffende) Verstehend(s)-Entscheidungen

optional (wenn auch selten ‚beliebig‘, so doch beeindruckend möglichkeitenkorridorweit

und vielfältig, bis gegensätzlich polar) offen; und ‚so

alternativlos und unbeeinflussbar überwältigend‘ einem die jeweiligen Gefühle (gleich gar heftige Schmerzen, oder etwa Atemnotreflexe)

auch häufig/‚spontan‘ (‚wirklicher und

wichtiger‘ als alles sonst überhaupt) vorkommen mögen, sind/entstehen

sie allenfalls, ohne qualifiziert pausierend/distanziert nachdenken zu müssen

und ohne dies – zumindest bedingt erlernbar –

zu tun. – Semiotika

(lautliche, optisch, gar auch chemische pp.

‚Zeichensätze‘ und ‚Grammatiken‘) sind/wären (bei/mit allen ‚vor- und nachsprachlich‘ nennbaren

Interaktionsentstehungs- und -veränderungsprozessen)

anscheinend unverzichtbare

Medien/Mittel, auch des Denkens und Empfindens; mit all den Herausforderungen

und Einschränkungen, die es bedeuten mag, eher von ‚seinen/meinen‘ im weitesten

begrifflichen Sinne ‚Sprachen‘ beeinflusst zu sein/werden, als diese zu

beherrschen. So kommen etwa die grammatischen Regeln einer Sprache (bis Melodie) durch den Gebrauch zustande, den

jene Lebewesen, die diese Sprache derzeit verwenden, von ihr machen. Was

bereits zeitlich erhebliche Unterschiede zwischen Sprech- und Verstehensweisen mehrerer sozialer

Gruppierungen der Menschen, bei/in/trotz/wegen

derselben Sprache, erklärt,

und – gleich gar über Generationen hinweg –

gravierende Bedeutungsänderungen eines Ausdrucks ermöglicht (und zu so manchen Irrtümern, bis Konflikten, Anlass

gibt). Die – prompt häufig

aufzuhalten, oder zu steuern, versuchten

– Sprach(en)unterschiede (bis der jeweilige Sprachwandel, respektive insbesondere

Anpassungsanreize) konstituieren durch Verständigungsfähigkeiten und

Unverständnisse mit an jenem soziokulturellen Figurationen, die

gemeinsame (anstatt etwa gleiche)

Erlebnisse / Betroffenheiten, und

ähnliche/komplementäre Erfahrungshintergründe

ansammeln/erlebten,

(weiter)erzählen und zu ihrem – insofern ‚kollektiven‘

– Denken, Empfinden, Erinnern und Beachten zusammenbauen. Auch daher

bleibt/wäre es eine erhebliche Kunst, – auch ‚nur / ‚immerhin‘ übersetzend

/ dolmetschend – aus / über die

‚eigenen‘/angeeigneten, bis aufgezwungenen,

zeitgenössisch, örtlich und soziokulturell geprägten, namentlich sprachlichen Selbstverständlichkeitsregeln (zumal ‚richtigen Denkens‘ und ‚akzeptierten

Empfindens‘) hinaus zu sehen / relativieren (also absolut Erscheinendes in Beziehungsrelation

zu setzen). Gleich gar da / soweit eine Art

‚Ausgangs- oder Herkunftssprache‘ gegeben (bis

eine ‚erste‘ – noch so allgemeine, wage oder gar irrige – Repräsentation /

Benennung / Erfassung des Gemeinten darin – insbesondere

mittels einem/allen bereits bekannten

Vorstellungskonzepten/Begrifflichkeiten

– erforderlich) scheint/ist.

So dass es eher selten gelingt, und auch nicht etwa immer nötig wird, alle

Stereotype/Klischees menschenartiger

und von Menschen ausgehender Betrachtungsweisen und Darstellungsarten, auch

und gerade des ‚Nichtmenschlichen‘/Unwissbaren, und

etwa des ‚Übermenschlichen‘, weg zu lassen, um diese (als solche –

oder als

soziokulturell sprachspezifisch, bis persönlich/perspektivisch nicht-intersubjektiv) zu

erkennen, bis zu transzendieren. Nicht einmal interkulturell konsensfähige

Archetypologien, und gar (zumal vertragliche,

bis ethische)

Gemeinsamkeiten / ‚Globalitäten‘, oder mathematische und philosophische Konzepte, müssen notwendigerweise vergottet, äh brauchen nicht totalitär absolut (bezogen /jaxid/ יחיד alleine, ‚an Höchsten stehend‘) gedeutet, werden/bleiben – um/anstatt respektiert

zu sein.

[(Reiz-)Repräsentationen

(‚Abgebildetes‘ bis ‚Gesagtes‘) vom

Gemeinten (Reiz bis ‚Getanen‘

respektive ‚Verstandenen‘) verschieden

[(Reiz-)Repräsentationen

(‚Abgebildetes‘ bis ‚Gesagtes‘) vom

Gemeinten (Reiz bis ‚Getanen‘

respektive ‚Verstandenen‘) verschieden ![]() ] (3) Dinge und Ereignisse von dem/denen

manche Leute vermuten (befürchten oder hoffen),

dass es sie überhaupt nicht anders / ohne ‚deren/unsere‘ (weder auf’s Neurophysiologische beschränke,

noch vollständig ohne es zustande kommenden)

Repräsentationen (bei, gar ‚in‘ oder

immerhin für uns), existiere (insofern

‚illusorische oder ejer/&nur speicherbewusste bis

beliebige, Fiktion‘) oder nicht ohne diese ‚schleierhaften

Umwege‘ zugänglich/erreichbar sei/werde.

– Ob die Dinge/Ereignisse an sich‘ respektive (ebenfalls etwa mit dem heidelberger

Philosophen) ‚… an und für sich‘, oder immerhin/wenigstens deren

‚Eigenschaften‘, nun ‚nur‘ oder ‚auch‘ in/an der Wahrnehmung ‚Betrachtender

liegen‘ kann, muss nicht entschieden werden, um (etwa

mit Albert Keller und Martin Buber) zu bemerken/belegen, dass menschenheitliche

Aktionszentren (namens ‚ich/Du‘ oder ‚wir/ihr‘)

empirisch Vorfindlichem (zu dem diese durchaus

selbst und auch Abstrakta gehören) interaktionsfähig, bis unabwendlich verhaltenspflichtig, gegenüber stehen (vgl. gar /ezer kenegdo/).

] (3) Dinge und Ereignisse von dem/denen

manche Leute vermuten (befürchten oder hoffen),

dass es sie überhaupt nicht anders / ohne ‚deren/unsere‘ (weder auf’s Neurophysiologische beschränke,

noch vollständig ohne es zustande kommenden)

Repräsentationen (bei, gar ‚in‘ oder

immerhin für uns), existiere (insofern

‚illusorische oder ejer/&nur speicherbewusste bis

beliebige, Fiktion‘) oder nicht ohne diese ‚schleierhaften

Umwege‘ zugänglich/erreichbar sei/werde.

– Ob die Dinge/Ereignisse an sich‘ respektive (ebenfalls etwa mit dem heidelberger

Philosophen) ‚… an und für sich‘, oder immerhin/wenigstens deren

‚Eigenschaften‘, nun ‚nur‘ oder ‚auch‘ in/an der Wahrnehmung ‚Betrachtender

liegen‘ kann, muss nicht entschieden werden, um (etwa

mit Albert Keller und Martin Buber) zu bemerken/belegen, dass menschenheitliche

Aktionszentren (namens ‚ich/Du‘ oder ‚wir/ihr‘)

empirisch Vorfindlichem (zu dem diese durchaus

selbst und auch Abstrakta gehören) interaktionsfähig, bis unabwendlich verhaltenspflichtig, gegenüber stehen (vgl. gar /ezer kenegdo/).

Sofern/Falls ‚Wirklichkeit‘ mit ‚wirk(samkeit)en‘

zusammenhängt, ist/sind immerhin und zumindest

diese immerhin Grammatica, intersubjektiv

konsensfähig, kaum völlig abzusprechen.

Für die auch von Maurizio Ferraris und ![]() Markus

Gabriel (in ihrem ‚Neuen Realismus‘

der/für die Philosophie) vertretene These, der Existenz nicht

vollständig determinierter Realitäten ‚jenseits‘ rein

‚sprachlich‘-konstruktivistischer Repräsentationen: mag auch die Darstellung / Rezeption der

Markus

Gabriel (in ihrem ‚Neuen Realismus‘

der/für die Philosophie) vertretene These, der Existenz nicht

vollständig determinierter Realitäten ‚jenseits‘ rein

‚sprachlich‘-konstruktivistischer Repräsentationen: mag auch die Darstellung / Rezeption der ![]() ‚Hervorbringungen‘

der Himmel und der Erde in

‚Hervorbringungen‘

der Himmel und der Erde in ![]() ‚Genesis‘ sprechen, dass G-tt

nicht allein (zehn ‚es werde‘-)Aussagen/Weisungen

gab, sondern durchaus auch Angesprochenes, wie etwa /haeretz/ הארץ ‚die Erde‘, so manches (zumal an Vielfalten Vielzahlen) hervorbringend,

‚antwortend mitwirkte‘, und/bis (ups, wie auch

immer dies zu verstehen) G-tt selbst ‚Hand

anlegt/e‘, respektive ‚Odem einhaucht/e‘.

‚Genesis‘ sprechen, dass G-tt

nicht allein (zehn ‚es werde‘-)Aussagen/Weisungen

gab, sondern durchaus auch Angesprochenes, wie etwa /haeretz/ הארץ ‚die Erde‘, so manches (zumal an Vielfalten Vielzahlen) hervorbringend,

‚antwortend mitwirkte‘, und/bis (ups, wie auch

immer dies zu verstehen) G-tt selbst ‚Hand

anlegt/e‘, respektive ‚Odem einhaucht/e‘.

[Selbst bloße/unbelebte Objekte verhalten sich durchaus]

(4) ‚So habe ich‘, als (auf Erden zumal lebender) Mensch – jedenfalls

gemäß grammatikalisch eingeführt geläifiger Sprech-

und Denklogiken –, weitaus eher ‚einen Körper / Fehler‘,

als dass ‚ich (m)ein Körper /

Denken / Handeln‘ wäre. Auch mit ihrem Empfinden, Ausdrücken und

überhaupt (unausweichlichem, doch potenziell

stets durchaus änderbarem) Verhalten (noch

nicht einmal jenem eines Gemeinwesens dem sie zugerechnet werden/angehören), sind Menschen nicht vollständig

deckungsgleich selbig; auch wenn, bis eben gerade da,

es einem (‚mangels/dank‘ manch anderer

Möglichkeiten schlussfolgernd unter/durch/hinter die ‚Oberflächen‘, den Anschein, des Geschehens/Seins zu

‚deuten‘ – insbesondere nicht etwa vom Anderen/Gegenüber ausfehen

zu können, sondern allenfalls von dem, was ich – bis wir, wi[e]derum meines Erachtens,

übereinstimmend, bis intersubjektiv

konsensfähig – dafür halte)

‚äußerlich‘ betrachtet vielleicht so erscheinen könnte. – Spätestens falls in

dem Sinne wirkliche Wirklichkeit(en ‚erster Ordnung‘, etwa

[Selbst bloße/unbelebte Objekte verhalten sich durchaus]

(4) ‚So habe ich‘, als (auf Erden zumal lebender) Mensch – jedenfalls

gemäß grammatikalisch eingeführt geläifiger Sprech-

und Denklogiken –, weitaus eher ‚einen Körper / Fehler‘,

als dass ‚ich (m)ein Körper /

Denken / Handeln‘ wäre. Auch mit ihrem Empfinden, Ausdrücken und

überhaupt (unausweichlichem, doch potenziell

stets durchaus änderbarem) Verhalten (noch

nicht einmal jenem eines Gemeinwesens dem sie zugerechnet werden/angehören), sind Menschen nicht vollständig

deckungsgleich selbig; auch wenn, bis eben gerade da,

es einem (‚mangels/dank‘ manch anderer

Möglichkeiten schlussfolgernd unter/durch/hinter die ‚Oberflächen‘, den Anschein, des Geschehens/Seins zu

‚deuten‘ – insbesondere nicht etwa vom Anderen/Gegenüber ausfehen

zu können, sondern allenfalls von dem, was ich – bis wir, wi[e]derum meines Erachtens,

übereinstimmend, bis intersubjektiv

konsensfähig – dafür halte)

‚äußerlich‘ betrachtet vielleicht so erscheinen könnte. – Spätestens falls in

dem Sinne wirkliche Wirklichkeit(en ‚erster Ordnung‘, etwa ![]() ‚watzlawuckscher‘ Zählweise) existiert,

‚watzlawuckscher‘ Zählweise) existiert,  [dewarim –

merkwürdigerweise ist eher Konsens über die Existenz sprachlicher/neuronaler

Repräsentationen / ‚Worten‘ erreilbar als über

Repräsentiertes / ‚Dine‘, was noch merkwüdierereweisen

(so) kaum (an)erkannt

wird – דברים] dass diese / deren imperative Barrieren

nicht vollständig nur von uns/mir determibiert

konstruiert ist/wird, müsste: Was heute, nachher oder zuvor Realität(en)

gewesen - gemäß dem Futurum exactum

unbestreitbarer (vgl.

etwa mir Robert Spähmann: Friederich Nietzsche)

Grammatik gegeben - auch dann noch erinnerliche,

‚damalige‘ Realität(en) gewesen sein, wenn alle aktenmäßigen, physiologischen

etc. Spuren davon, gar diese Erde, überhaupt vergangen und auch/‚längst‘ keine

der üblichen lebendigen Beteiligten (etwa

Zeuginnen und Zeugen – oder

Überwachungsbehörden) mehr befragbar; und\aber doch –

um jemals wirklich/real (gewesen) sein zu können, folglich überraumzeitliche,

bis überindividuelle, geradezu unsterbliche (vielleicht sogar beinflussbare) –

Bewusstheit(en) / ‚Aufzeichnungen‘,

vorhanden ‚seien würden‘. Was immerhin gerade auch in den konstruktivistenen

respekztive ‚illusionären‘ Fällen, so etwas wie (ausgerechnet/immerhin)

persönlich-individuelles ‚Speicherbewisstsein‘ nicht

ausschließt, das zumal in ‚Todeszusammenhängen‘, vergangene,

wesentliche/verdrängte/vergessene/alle Lebensereignisse, auch Versäumnisse,

Freuden pp. ‚behandelt‘: Dass also

Vergangenheit (überhaut) nicht (und schon gar nicht wirkungslos) vergeht,

gleich gar nicht weil manche sie gegenwärtig vergessen, nicht

erzählen/überliefern, oder ‚nicht (mehr)

am Leben‘ sein mögen.

[dewarim –

merkwürdigerweise ist eher Konsens über die Existenz sprachlicher/neuronaler

Repräsentationen / ‚Worten‘ erreilbar als über

Repräsentiertes / ‚Dine‘, was noch merkwüdierereweisen

(so) kaum (an)erkannt

wird – דברים] dass diese / deren imperative Barrieren

nicht vollständig nur von uns/mir determibiert

konstruiert ist/wird, müsste: Was heute, nachher oder zuvor Realität(en)

gewesen - gemäß dem Futurum exactum

unbestreitbarer (vgl.

etwa mir Robert Spähmann: Friederich Nietzsche)

Grammatik gegeben - auch dann noch erinnerliche,

‚damalige‘ Realität(en) gewesen sein, wenn alle aktenmäßigen, physiologischen

etc. Spuren davon, gar diese Erde, überhaupt vergangen und auch/‚längst‘ keine

der üblichen lebendigen Beteiligten (etwa

Zeuginnen und Zeugen – oder

Überwachungsbehörden) mehr befragbar; und\aber doch –

um jemals wirklich/real (gewesen) sein zu können, folglich überraumzeitliche,

bis überindividuelle, geradezu unsterbliche (vielleicht sogar beinflussbare) –

Bewusstheit(en) / ‚Aufzeichnungen‘,

vorhanden ‚seien würden‘. Was immerhin gerade auch in den konstruktivistenen

respekztive ‚illusionären‘ Fällen, so etwas wie (ausgerechnet/immerhin)

persönlich-individuelles ‚Speicherbewisstsein‘ nicht

ausschließt, das zumal in ‚Todeszusammenhängen‘, vergangene,

wesentliche/verdrängte/vergessene/alle Lebensereignisse, auch Versäumnisse,

Freuden pp. ‚behandelt‘: Dass also

Vergangenheit (überhaut) nicht (und schon gar nicht wirkungslos) vergeht,

gleich gar nicht weil manche sie gegenwärtig vergessen, nicht

erzählen/überliefern, oder ‚nicht (mehr)

am Leben‘ sein mögen.

Zu den, ‚des Merkens, Würdigkeiten‘ kann

auch gehören, dass von ‚(un)gelogen‘ die Rede ist, wo/da das

für den Sachverhalt Gehaltene, nicht in den unterstellten Erwartungshorizont,

bis das als üblich

angesehene Vorstellungsfirmament, zumal des/der Anderen, zu passen scheint.

Zu den, ‚des Merkens, Würdigkeiten‘ kann

auch gehören, dass von ‚(un)gelogen‘ die Rede ist, wo/da das

für den Sachverhalt Gehaltene, nicht in den unterstellten Erwartungshorizont,

bis das als üblich

angesehene Vorstellungsfirmament, zumal des/der Anderen, zu passen scheint.

Von ‚Mode(n)‘ ist bemerkenswert gerne (bis gar motivieren s/wollend) da die Rede, wo bemerkt/unterstellt (gar begrüßt oder bedauert, respektive zu beeinflussen beabsichtigt) wurde/wird, dass ‚zeitgeistliche‘ – darunter besonders auffällig/heftig (oder ‚schleichend‘, ‚unterschwellig‘ verdächtig) stilistische, formelle und sittliche Höflichkeiten betreffende ‚Selbstverständlichkeiten‘ / Erwartungssicherheiten / Geborgenheiten, respektive (bisher) gewöhnlich dafür Gehaltenes / (nun vergleichend) dazu Erklärtes – Veränderungstendenzen auftreten.

Etwa, anstatt

‚sich‘, Unentscheidbarkeiten, bis Nichtwissensprinzipien, zu stellen, ![]() sind/werden die Ängste und

Schrecken vor der-Vielfalten-Vielzahlen, oft/willig getarnt/verstanden:

sind/werden die Ängste und

Schrecken vor der-Vielfalten-Vielzahlen, oft/willig getarnt/verstanden:

Als klärend reduzierender

Kampf gegen gleichgültige (insofern [un- respektive gerade dem Wandel ]treue) Beliebigkeiten der/an nicht vorhersehbaren, unberechenbaren

Willkür/en.  Zumal indem/wozu gerade Unwissenheit/en mit (gleich gar schuldhaften und zu ändernden / (auf)zuklärenden – bis in die/wegen der strategische Definitions[vor]entscheidung

ausgerechnet EMuNaH/‚Vertrauen/Glaube‘

Zumal indem/wozu gerade Unwissenheit/en mit (gleich gar schuldhaften und zu ändernden / (auf)zuklärenden – bis in die/wegen der strategische Definitions[vor]entscheidung

ausgerechnet EMuNaH/‚Vertrauen/Glaube‘  als Vor- bzw. Unterformen

von Wissen DA/De'a/H/T דע\דעה\דעת – synonym/gleichbedeutend

mit metakognitiv unsicheren Vorläufigkeiten, bis aktuellen Irrtümern – zu gebrauchen) Dummheiten, bis

versäumenden Faulheit/en, oder arglistigen Täuschungen/Verführungen, gleich zu

setzen/zu verwechseln bemüht wird.

als Vor- bzw. Unterformen

von Wissen DA/De'a/H/T דע\דעה\דעת – synonym/gleichbedeutend

mit metakognitiv unsicheren Vorläufigkeiten, bis aktuellen Irrtümern – zu gebrauchen) Dummheiten, bis

versäumenden Faulheit/en, oder arglistigen Täuschungen/Verführungen, gleich zu

setzen/zu verwechseln bemüht wird.

Eine vergleichsweise

kleine Auswahl, durchaus und gerade gleichzeitig angebotener/verfügbarer, doch

eben nicht zugleich von ein und demselben Menschen

(gar gleich ‚golden betroffen-betreffend‘) verzehrbarer

Servierglockenspeisen, äh Darstellungsfirmamente-, bis Vorstellungshorizontekuppeln-Inhalten

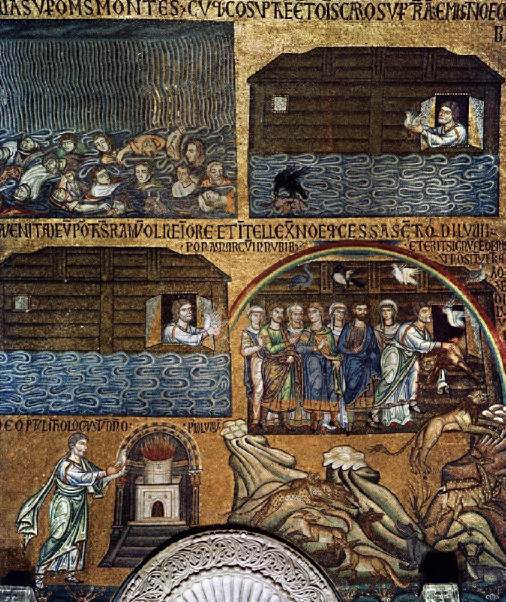

in San Marco zu Venedig.

Eine vergleichsweise

kleine Auswahl, durchaus und gerade gleichzeitig angebotener/verfügbarer, doch

eben nicht zugleich von ein und demselben Menschen

(gar gleich ‚golden betroffen-betreffend‘) verzehrbarer

Servierglockenspeisen, äh Darstellungsfirmamente-, bis Vorstellungshorizontekuppeln-Inhalten

in San Marco zu Venedig.

(Nur/Ausschließlich) bezogen auf einen (den zu

häufig unterstellten / selbst kaum bemerkten / keineswegs notwendigerweise wechselseitig deckungsgleich

übereinstimmenden) Vorstellungshorizont, bis relational von den

jeweiligen (gar ebenfalls [un]bekanntlich

eher für ‚alternativlos [zwingend/bekannt]‘, oder aber absichtlich – namentlich

listig, höflich, bis hinterlistig – ‚verborgen

gehaltenen‘) Erwartungsfirmamenten her.

können ‚richtig‘ (inklusive optimaler ‚besser‘,

‚gut‘, ‚gercht‘ etc.), ‚falsch‘ (doch gar erstaunlich oft,

eben alltäglich/verständigungsfähig begrenzt, ‚hinreichend‘, während ‚Ja’s schon mezokosmisch/lokal eher selten,

bis nie, vollkommen ‚umfassend‘

genügen/gemeint) und\aber kaum weniger häufig,

sondern zu oft ‚übersehen‘/gefürchtet ‚(noch. bis überhaupt)

Nicht-Entscheidbarkeit/en‘ (gleich gar – was

(Nur/Ausschließlich) bezogen auf einen (den zu

häufig unterstellten / selbst kaum bemerkten / keineswegs notwendigerweise wechselseitig deckungsgleich

übereinstimmenden) Vorstellungshorizont, bis relational von den

jeweiligen (gar ebenfalls [un]bekanntlich

eher für ‚alternativlos [zwingend/bekannt]‘, oder aber absichtlich – namentlich

listig, höflich, bis hinterlistig – ‚verborgen

gehaltenen‘) Erwartungsfirmamenten her.

können ‚richtig‘ (inklusive optimaler ‚besser‘,

‚gut‘, ‚gercht‘ etc.), ‚falsch‘ (doch gar erstaunlich oft,

eben alltäglich/verständigungsfähig begrenzt, ‚hinreichend‘, während ‚Ja’s schon mezokosmisch/lokal eher selten,

bis nie, vollkommen ‚umfassend‘

genügen/gemeint) und\aber kaum weniger häufig,

sondern zu oft ‚übersehen‘/gefürchtet ‚(noch. bis überhaupt)

Nicht-Entscheidbarkeit/en‘ (gleich gar – was

‚gut/besser/weiß oder böse/schlecht/schwarz‘ angeht – dazwischen/darüber

hinaus) existieren – eben weder notwendigerweise absolut noch immer (für alle/alles) und überall unveränderlich.

|

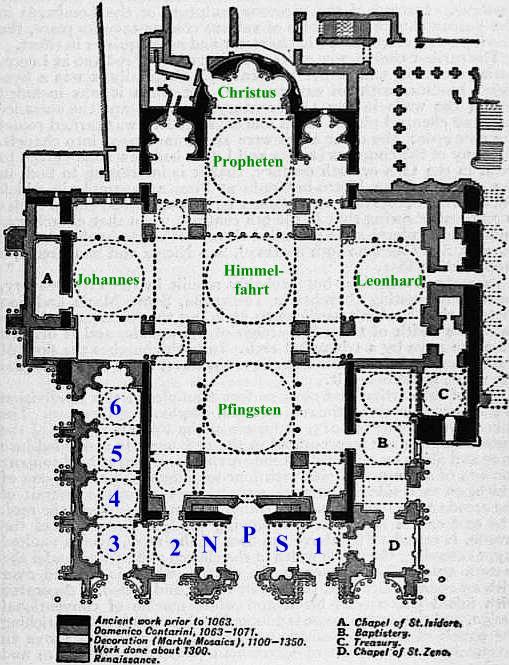

Sakristeianbau (des 15. Jahrhunderts) mit St. Thodorkirche verbunden |

|

|

|

Zentralapsis (versus) |

|

|

|

|

|

|

|

|

Bogen des heiligen Lammes |

|

|

|

|

|

|

Petruskapelle |

Prophetenkuppel des Chorraums / Presbyterium |

Nun Klemenskapelle anstelle des dogalen Bereichs |

|

Treppenhaus |

|

|

|

|

|

|

|

|

Madonna Nicopela Kapelle |

Petrusaltar neben Kapellenzungslynette |

Bogen über Ikonostase |

Kains und Abels Opfer Lynette über dogalem Kapellenzugang |

|

Eher verborgene

Nebenräume |

|

|

|

|

|

|

||

|

Isidorkapelle |

Johanneskuppel |

Bogen mit Michael |

Himmelfahrtskuppel der Vierung |

Fusswaschungsbogen |

Leonhardskuppel |

Vier Wunder Wand bei Dogendurchgang |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Madonna Mascoli Kapelle |

Nördlicher

Querschiffportalbogen vom Atrium mit Maria zwischen Johannes und Markus |

|

Passionsbogen |

|

|

Schatzkammerbereiche |

|

|

|

|

|

|

|

Moseskuppel und Lynette bei Blumentor und nördlichem Querschiffportal ‚der Jungfrau‘ oder ‚des Heiligen Johannes‘. |

|

|

Ostkuppel des Baptisteriums im Südatrium |

|

|

|

|

|

|

|

|

Dritte Josefskuppel des Narthex |

|

Pfingstkuppel im Westen des Naos / Haupthases |

|

Westkuppel des Baptisteriums mit Kirchenzugang |

|

s |

|

|

|

|

|

Zweite Josefskuppel des Nordatriums |

Nördliches, ‚linkes‘ Seitenschiff |

Apokalypsebogen des Kirchenhauptschiffs

[Westmauerinnenmosaik: Desis (Christus mit Maria und Markus – versus) des Naos] |

Südliches, ‚rechtes‘ Seitenschiff |

Zugangsbereich zwischen Zenokapelle und Baptisterium |

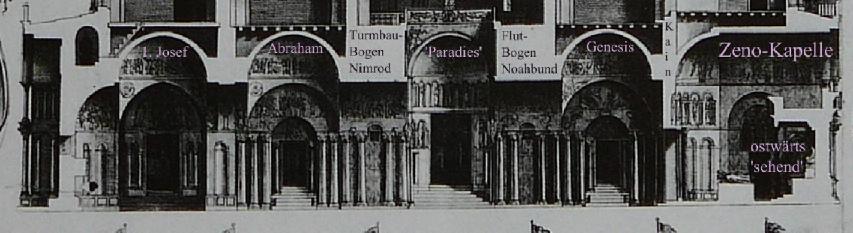

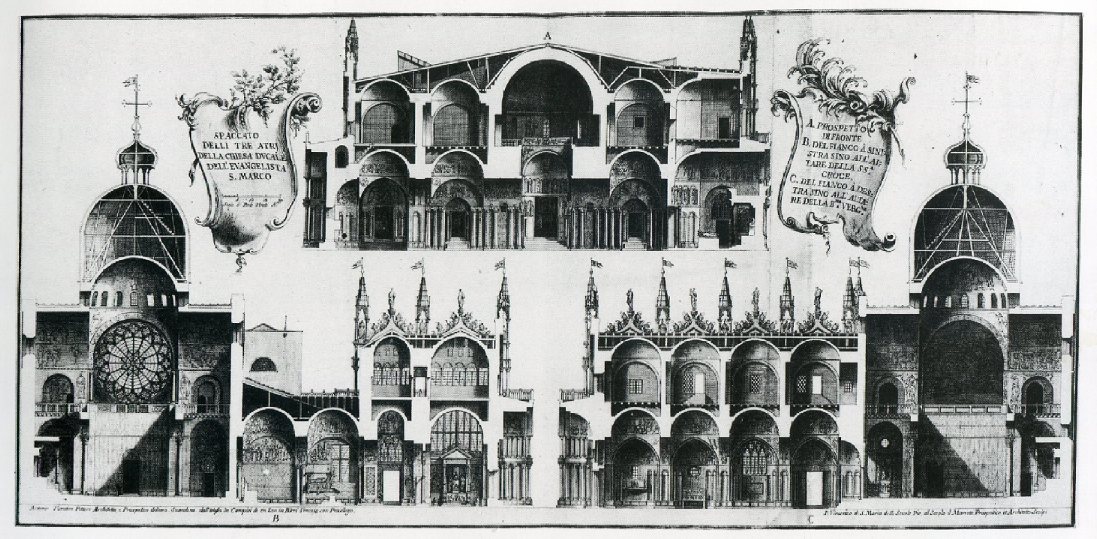

[Venedigs Kuppelnbau San-Marco Schnitte der drei Atrien: westliches ostwärts (oben), (unten links) südliches bis Zenokappelle-Südwand, (unten rechts) nörliches Nordwand – Zeichnungen der fertiggestellten ‚Dogenkirche‘ von_A. Visentini 1761]

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Erste Josefskuppel – Nordwestecke des Narthex |

Durchgangsbogen |

Abrahamskuppel und Lynette über Seitenschiffportal St. Pieter. |

‚Brunnenschacht‘ über und vor Hautportal mit drei Paradiesmosaiken, vor und hinter ‚jüngstem Endgericht‘ draußen und drinnen |

Genesiskuppel über Seitenschiffportal St. Clement |

Kain erschlägt Abel Lynette über Zwischentüre |

Zenonkapelle – Südwestecke des Nathex/ Atriums – ehemaliges, südliches Seeportal. |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

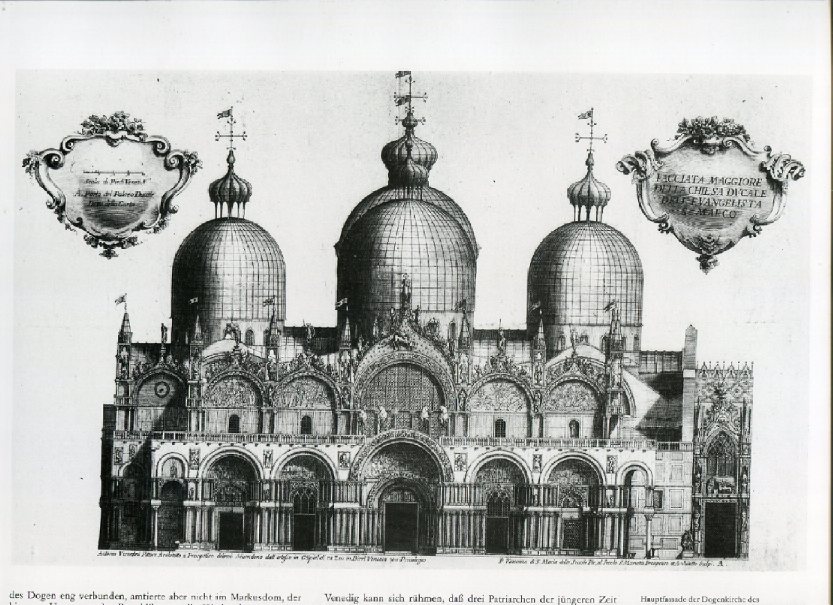

[Architektonische Westseiten-Darstellungen bereits in/aus der ‚Endphase‘ der Serenissima]

|

|

Obere Reibe der goldenen Mosaiken-Lynetten an der westlichen Außenfassade der Markusbasilika, von ‚links‘ im Norden beginnend: |

|

|

|

|

|

|

|

|

Jeschua/Jesus ‚steigt‘ in des Todes ‚Unterwelt hinab‘, gar diesen zu überwinden. – Sterblichkeiten, Hauptproblemthema des/unseres Daseins, auf Erden, überhaupt. |

Die Abnahme des toten jüdischen ADaM/Menschen Jesus/Jeschuas vom Kreuz, um immerhin seine Leiche sittlich bei zu setzen. – Nein, die Vergangenheit vergeht nicht (etwa – und wird auch nicht immer gerade leicht, bis überhaupt, zu ändern/erinnern gewesen sein). |

Quadriga-Pferdestatuen vor großem, mittleren Fensterbogen. |

Die Auferstehung / Erneuerung (/texija/ תחייה) Jesu/Jeschuas von(!) den Toten. – immerhin ‚eschatologische‘ Auferstehungsankündigung der/aller(!) Toten – wozu auch immer. |

Himmelfahrt Jeschuas/Jesu – Kuppelthema der zentralen Vierung des Naos mit Querschiff im Gebäudeinneren. |

Unter תחת, vor, hinter und mit,

bis eben trotz, (diesen / solchen) Vorstellungsfirmamenten leben, und hier – jedenfalls in Venedig

– kamen und kommen, sehr viele verschiedene Menschen

(dabei so gleiche undװaber

ungleiche wie ups

‚Frauen‘, oder etwa allerlei ‚Nichtchristen‘, beispielsweise sogar

‚Venezianer‘, respektive Angehörige diverser – mindestens sozialer und

ethnisch-kultureller – Figurationen, gar Intellektualität/Mentalitäten – Anderheiten die nicht los zu werden

/ unabschaffbar) ‚zusammen‘/vorbei. – Zwar

stellt insbesondere ‚Asien‘ dem ‚Abendland‘ manch ernsthafte Rückfragen an – im grammatikalisch( unstrigg)en

Sinne des ‚Futurums exactum‘ – ‚wirkliche Wirklichkeit(sauffassung)‘; doch –

jene Art Realität/en –

unterstellt, dass ‚was gegenwärtig wirklich‘, auch später, sogar ‚übermorgen‘, ja für immer, bis außerraumzeitlich,

‚wirklich gewesen sein/werden

…‘ Vergangenheit nicht vergeht:

Unter תחת, vor, hinter und mit,

bis eben trotz, (diesen / solchen) Vorstellungsfirmamenten leben, und hier – jedenfalls in Venedig

– kamen und kommen, sehr viele verschiedene Menschen

(dabei so gleiche undװaber

ungleiche wie ups

‚Frauen‘, oder etwa allerlei ‚Nichtchristen‘, beispielsweise sogar

‚Venezianer‘, respektive Angehörige diverser – mindestens sozialer und

ethnisch-kultureller – Figurationen, gar Intellektualität/Mentalitäten – Anderheiten die nicht los zu werden

/ unabschaffbar) ‚zusammen‘/vorbei. – Zwar

stellt insbesondere ‚Asien‘ dem ‚Abendland‘ manch ernsthafte Rückfragen an – im grammatikalisch( unstrigg)en

Sinne des ‚Futurums exactum‘ – ‚wirkliche Wirklichkeit(sauffassung)‘; doch –

jene Art Realität/en –

unterstellt, dass ‚was gegenwärtig wirklich‘, auch später, sogar ‚übermorgen‘, ja für immer, bis außerraumzeitlich,

‚wirklich gewesen sein/werden

…‘ Vergangenheit nicht vergeht: ![]() «Auferstehung

«Auferstehung

Beggriffsinhalte

Gemeint

ist der

Glaube [sic! jedenfalls ‚die Lehren, bis Überzeugung, davon /

motivationale Hoffnung, bis Befürchtung, und Erwartung darauf; O.G.J.], daß

bewährte [sic! was ‚der übrigen, bis

überhaupt aller Leute, Auferstehung‘ angeht vgl. eben ‚Gericht‘ bzw. Futurum exactum / wirkliche Realität;

O.G.J.] Menschen nach ihrem Tod kraft [sic!]

der erwählenden Wundermacht Gottes ein ganzheitliches

[sic!] und

unvergänglich [sic!] glückliches [sic! er und vollkommenen Gerechten wird

angenommen, daß die postmortale Existenz  durch ein Gericht zur Wertung und Scheidung

der Gerechten und Frevler eingeleitet wird. [sic!

chronologisch-immanent betrachtet mag gar eine zeitliche Lücke denkbar,

insgesamt gesehen dürften sich Tod und Auferstehung als zweierlei Seiten des selben Ereignisses erweisen; O.G.J. etwa mit R.H.]

durch ein Gericht zur Wertung und Scheidung

der Gerechten und Frevler eingeleitet wird. [sic!

chronologisch-immanent betrachtet mag gar eine zeitliche Lücke denkbar,

insgesamt gesehen dürften sich Tod und Auferstehung als zweierlei Seiten des selben Ereignisses erweisen; O.G.J. etwa mit R.H.]

Verschiedene hebräische und griechische

Begriffe stehen zur Verfügung,

um die Auferstehungsvorstellungen zu verdeutlichen: techiyat

ham-metîm / anabiōsis

= (Wieder-)Belebung der Toten; anastasis = Auferstehung.

Von

Gott wird gesagt, er sei der mechayye ham-metîm = der Beleber der Toten; er wecke die Toten auf (le-hachayôt).

Vom bewährten Menschen wird gesagt, er sei eingeladen zum Leben der kommenden Welt, er stehe auf zum ewigen Leben, er erwache, blühe hervor, werde von der Erde herausgegeben (Jes 26, 19; Dan 12, 2), seine Seele [sic!] vereinige sich wieder mit seinem Leib.

Als Ort des Lebens der Auferstehung wird bisweilen die erneuerte Erde, meist jedoch die nicht lokalisierbare

kommende Welt [wofür sich ja nicht etwa allein/nur ‚Venedig‘ schon hielt/ausgab; O.G.J.] bzw. das Jenseits [sic!] genannt.

[Abbs. Chisten-versus-Juden-Schach]

[Abbs. Chisten-versus-Juden-Schach]

Die wichtigsten, traditionell wirksam gewordenen Belege für die [sic! ja durchaus unterschiedliche; O.G.J.] jüdische Auferstehungshoffnung sind Dan 12, 1-3 (ca. 165 v. Chr.); äthHen 22,11-14; 103, 2-4) (stammen unterschiedlich aus dem 2./l. Jh. v. Chr.); 2Makk 7; 14, 37-46 (ca. 100 v. Chr.); zweite Berakha des Achtzehngebets (redigiert ca. 100 n. Chr., Ursprünge reichen in die pharisäisch-vorchristliche Zeit zurück); verschiedene Pseudepigraphen: PsSal 3,8-12; äthHen 51,1; 4 Esra 7, 32; syrBar 2l, 23f; 42, 7; 50, 2; LibAnt 3, 10; Josephus Flavius: Ant 18, 14; die rabbinische Literatur: mSan

10, 1; tBer 7, 6 bSan 90b; bKet 11b; bTaan 7a; BerR 60b u.a.; die Werke des Mose ben Maimon (Mischne Tora und More nevukîm); der dem Mose ben Maimon vielleicht zu Unrecht zugeschriebene Traktat über die [sic!] Auferstehung.

Das

Neue Testament [sic! ‚Apostolische Schriften

(zumal kanonisierte)‘; O.G.J.] und seine [sic! allenfalls ‚seiner Verwendung/en‘; O.G.J.] Folgen

Das Neue Testament [sic!] ist die Grundquelle der christlichen Auferstehungshoffnung; sie trägt das [sic!] Kolorit der jüdischen von den Apokalyptikern und Pharisäern überkommenen Auferstehungshoffnung in sich (vgl. bes. Mt 22, 23-33 par.; Lk 24, 13-35; Apg 23, 6-10; 1 Kor 15; Kol 3,1-4; Eph 1, 20; 1 Petr 1, 21). Die Auferstehung Christi [sic! Jesus/Jeschuas; O.G.J.] ist nachdem Neuen Testament [sic! ‚den Briefen der Apostel und den Evangelien‘; O.G.J.] das Grunddatum des Christentums [sic!] (1 Kor 15) und des christlichen [sic! als christo-logische Selbstbezeichnungen (mit, ‚der Gnosis‘ zumindest verdächtigem/verwandtem, ‚Erlösungs‘- bis anstatt ‚Versöhnungs‘-Verständnis), gar eher ‚nachträglich‘ (zu/ab Antiochien?), bis einseitig von/gegen Juden abgrenzend, übernommen; O.G.J.] Lebens; die [sic!] Taufe gilt als Hereinnahme in den auferstandenen Christus [sic!]. Dieser höchste Stellenwert, den die Auferstehung im Christentum erhielt, wurde im Verlaufe der Geschichte mit dem geringeren Stellenwert der Auferstehung [sic! oder gar ‚der eher diesseitig prüfbaren, gegenwartsorientierten Verhaltensverantwortlichkeitsfoderung‘, nicht allein/erst für ‚die kommende/transzendente/messianische Welt(wirklichkeit)‘ (denkend, äh ‚des Hertens/Denkens‘)? O.G.J. vgl. unten Lehranlässe] im Judentum verglichen und führte [sic! ‚diente‘? zwangt/führt jedenfalls zu nichts, das erledigen/unterlassen stets Menschen, nicht die/deren Argumente/Gründe; O.G.J.] zu einer judenfeindlichen Polemik. Dies zeigt sich etwa in einer novella des Kaisers Justinian I. aus dem Jahre 553 n. Chr.: „Aber wenn jemand von den Juden gottlose und eitle Lehren vorbringt, indem er die Auferstehung der Toten und das Letzte Gericht leugnet ..., dann soll er vertrieben werden damit wir so das jüdische Volk [sic!] von seinem Irrtum reinigen.“ [‚Vertreibung‘, ja Tötung, der – übrigens keineswegs nur jüdischen – ‚Seelen‘ / Menschen zu ihrer/höherer ‚Reinigung‘, äh ewigen/letzten Rettung, scheint inzwischen kaum ‚aus der Mode‘ gekommen; O.G.J.]

Glaubensmotivationen [sic! ‚Lehranlässe, -bedarf und Begründungen‘; O.G.J. in

bis neben E.B,s und anderer wichtigen Hinweisen, dass/wie, gar apostolisch

belegte, Deutungen als ‚Opfertod‘ des

Christos-Erlösers / G’ttesknechts / Jeschuas

/ Messias

buchhalterisch

/ mechanisch

/ satisfaktionstheoretisch / summenverteilungsparadigmatisch

zu kurz, bis daneben greifen, auch gnostische

und Realitäten-vernichtend-auflösende Beleghoffnungen (auf Weltuntergang

/ der Apokalypse) entblößend / kritisierend]

Seine erste Blütezeit erlebte die Auferstehungshoffnung im Judentum in der Verfolgungszeit von der Zeit des Antiochus IV. (175-164 v. Chr.) bis zum Ende der hadrianischen Verfolgung (138 n. Chr.).

Die wichtigste [sic! ‚verhaltenspraktische‘; O.G.J.] theologische Überlegung war dabei folgende:

![]() Die

heiligen Schriften reden davon, daß Gott mit seinen

Getreuen im Bunde steht und daß er ihnen ein glückliches [sic!

eine der besonders ausdeutungsbedürftigen, so zu unspezifizierte, bis

bezweifelten, Begrifflichkeiten; O.G.J.], unter seiner Hut geborgenes Leben

versprochen hat. Nun aber - in der Verfolgungszeit [sic! ‚(dieser) ganz besonders‘, doch auch

sonst ‚buchhalterisch/mechanisch (wirkursächliche Logik/en) befremdlich, was vergleichend für weniger

fromm, bis sogar g’ttlos, gehaltenen Leuten Gutes

widerfährt‘; O.G.J. etwa mit ‚dem Psalmisten‘] - geht es den treuen am

schlechtesten, während jene Juden, die der griechisch-römischen Lebensweise und Weltanschauung huldigten [sic!], sich in Glück [sic!]

und Sicherheit [sic!] wiegen. Der [sic!] Glaube an Gott und die Erfüllung seiner

Gebote können daher nur [sic!] im

Vollsinn [sic!] durchgestanden werden,

wenn Gott die Verfolgten und Gemordeten nach dem Tode ins unverlierbare [sic!] Glück hineinholt. Daher wurde die [sic!] Auferstehungshoffnung besonders bei den

Pharisäern zum Kennzeichen [sic!] wahren Judentums, ja zu

einem Dogma [sic!] (2. Baracha des Achtzehngebets; Apg

23, 6-9; mSan 10, 1).

Die

heiligen Schriften reden davon, daß Gott mit seinen

Getreuen im Bunde steht und daß er ihnen ein glückliches [sic!

eine der besonders ausdeutungsbedürftigen, so zu unspezifizierte, bis

bezweifelten, Begrifflichkeiten; O.G.J.], unter seiner Hut geborgenes Leben

versprochen hat. Nun aber - in der Verfolgungszeit [sic! ‚(dieser) ganz besonders‘, doch auch

sonst ‚buchhalterisch/mechanisch (wirkursächliche Logik/en) befremdlich, was vergleichend für weniger

fromm, bis sogar g’ttlos, gehaltenen Leuten Gutes

widerfährt‘; O.G.J. etwa mit ‚dem Psalmisten‘] - geht es den treuen am

schlechtesten, während jene Juden, die der griechisch-römischen Lebensweise und Weltanschauung huldigten [sic!], sich in Glück [sic!]

und Sicherheit [sic!] wiegen. Der [sic!] Glaube an Gott und die Erfüllung seiner

Gebote können daher nur [sic!] im

Vollsinn [sic!] durchgestanden werden,

wenn Gott die Verfolgten und Gemordeten nach dem Tode ins unverlierbare [sic!] Glück hineinholt. Daher wurde die [sic!] Auferstehungshoffnung besonders bei den

Pharisäern zum Kennzeichen [sic!] wahren Judentums, ja zu

einem Dogma [sic!] (2. Baracha des Achtzehngebets; Apg

23, 6-9; mSan 10, 1).

![]() Die

wichtigsten Theologumena zur

Stützung dieses Glaubens [sic! ‚dieser

Auffassungen / Lehren / Überzeugung‘; O.G.J.] waren [sic! ‚bleiben/Futurum exactums Wirklichkeitsfrage; O.G.J.]

schöpfungstheologischer Natur [sic!]:

Gott erschuf die

Welt [sic!] und den Menschen aus nichts [latinisiert:

Die

wichtigsten Theologumena zur

Stützung dieses Glaubens [sic! ‚dieser

Auffassungen / Lehren / Überzeugung‘; O.G.J.] waren [sic! ‚bleiben/Futurum exactums Wirklichkeitsfrage; O.G.J.]

schöpfungstheologischer Natur [sic!]:

Gott erschuf die

Welt [sic!] und den Menschen aus nichts [latinisiert: ![]() Creatio ex nihilo].

Für ihn ist es kein Problem, die Menschen nach dem Tod aus „nichts“, d.h. aus

den Überresten ihres Leibes [sic! vgl. unten

‚der Seele‘ etal.; O.G.J.], neu [sic!]

zu schaffen zu einem Leben der Unverwüstbarkeit (2 Makk

7).

Creatio ex nihilo].

Für ihn ist es kein Problem, die Menschen nach dem Tod aus „nichts“, d.h. aus

den Überresten ihres Leibes [sic! vgl. unten

‚der Seele‘ etal.; O.G.J.], neu [sic!]

zu schaffen zu einem Leben der Unverwüstbarkeit (2 Makk

7).

Oder: Gott erschafft nichts ins Leere (le-hattala: Traktat über die Auferstehung; Paragraph 23). Alles, was erschaffen wurde, hat einen Ewigkeitswehrt und wird im Heilsplan [sic!] Gottes über die Vernichtung hindurch zur vollkommenen Ausprägung kommen.

Diese Theologumena bezeugen [sic!] einen starken Glauben [sic!] an den wunderwirkenden [sic! doch weder mehr noch weniger als an ‚den zuverlässie regelmäßihkeitenwirkenden‘; O.G.J.] Gott Israels.

Ausformungen

Wie das Leben der Auferstandenen sein wird, blieb [und ‚bleibt‘ logischerweise/hoffentlich nicht nur dort; O.G.J.] im Judentum kontrovers.

Die meisten jüdischen Lehrer legten Wert darauf daß das Leben der Auferstehung ganz anders sein werde als das irdische Leben: „Nicht wie diese Welt ist die kommende Welt. In

der kommenden Welt gibt es kein Essen, kein Trinken, keine Vermehrung, keinen Kauf , keinen Verkauf, keinen Neid, Haß, Streit. Vielmehr sitzen die Gerechten da mit Kronen auf ihren

HHäuptern und genießen vom Glanz der Schekhina” (bBer 17a). Dieses Talmudzitat war gegen allzu plastische

jüdische Auferstehungserwartungen gerichtet, wonach die Verstorbenen in ihren Totenkleidern und mit Grabbeigaben wieder auferstehen und wonach sie im Jenseits das Fleisch des Leviatan verzehren u.a. Die Talmudstelle in

bBer 17a wurde aber auch gegen die zunehmende und heute mehrheitliche Zahl der Juden ins Feld geführt, die aus

anthropologischen Überlegungen heraus (Dichotomie [sic!] von Leib und Seele) die Unsterblichkeit der Seele [sic!] an die Stelle der Auferstehungshoffnung setzen.

Der Glaube an die [sic! ‚Die Überzeugung von Sätzen zur‘: O.G.J.] Auferstehung ist eine s der wenigen jüdisch-rabbinischen Dogmen [sic! jedenfalls sofern/wo er sich vom Existenzpostulat G’ttes unterscheidet; O.G.J. mit E.R.W.]: „Gepriesen seist du,

Ewiger der die Toten belebt“ (2. Ber. des Achtzehngebets); „Wer sagt, die Auferstehung der Toten lasse sich nicht aus der Tora beweisen, hat keinen Anteil an der kommenden Welt“ (mSan 10, 1). Dabei wird aber vieles der persönlichen Überlegung und Vorstellungskraft überlassen. Auch die religiöse jüdische Folklore (viele jüdische

Beerdigungsbräuche richten sich danach) behält ihre Eigenständigkeit. In

bKet11I bff findena ### sich phantastische

Vorstellungen darüber, wie die Toten

der jüdischen Diaspora ihren Weg ins

Heilige Land finden und dort in weißen

Kleidern auferstehen werden.

Christlich

jüdische Bedeutung

Die Auferstehung der Toten ist für die theologische Begegnung von Christen und Juden von großer Relevanz.

Einerseits

dürfen die Christen nicht vergessen, daß sie diesen

Glauben [sic!] von den [sic! nicht

etwas vom später und/oder gleichzeitig entstandenen Rabbinischen Judentum;

O.G.J.] Juden (besonders von den Pharisäern über Paulus und den anderen

neutestamentlichen [sic!] Hagiographen)

empfangen

haben. Da für die damalige jüdische Auferstehungshoffnung die Verherrlichung des Körpers (als Identitätszeichen des Menschen) unverzichtbar war, ist nicht anzunehmen, daß die Jünger sich die Auferstehung Christi [sic! Jeschuas/Jesu; O.G.J.] als

rein geistigen, körperlosen Vorgang vorstellten. Anderseits müssen [sic!] die Christen vollen Respekt [sic!] für Juden aufbringen, die ein berigts ###Mißtrauen gegen Beschreibungen transzendenter und metahistorischer Ereignisse haben und die auch darauf bedacht sind, ihren

angesehentammten und umstrittenen Glauben [sic!] nicht mit dem christlichen , mit Christus verbundenen, zu vermengen.

Der jüdische Auferstehungsglaube [sic!] ist ein legitimer Kontrapunkt des christlichen […]» (So der bekennende Christ Clemens Thoma, zusammen mit dem praktizierenden Juden Jakob J. Petuchowski, in deren basalen, ausgezeichneten Lexikon immerhin exemplarisch der jüdisch-christlichen Begegnung/en, S. 16-18 der 3. Auflage 1997, sowie bereits Sp. 30- der 2. Auflage 1989; verlinkende Hervorhebungen O.G.J.)

‚Bis dato‘, jedenfalls

immanent ‚noch/vorläufig‘, ‚unter dieser Sonne /

taxat haschemesch / תחת השמש auf Erden (einschließlich ‚zur See‘ pp.)‘, auch an dieser

Westfassade, sogar und\aber bis

gerade ‚Heilige, Propheten‘ etc. eben Menschen betreffend, besteht.omnipräsent Sterblichkeit / Tod. –

sei/wäre es nun ‚als

Folge der (so Paulus bekanntlich im Römerbrief)

oder als Anreiz zur (so ebenfalls Paulus nachdrücklich bekanntlich im

ersten Korintherbrief) Zielverfehlung‘ zu erklären/verstehen versucht (weniger bekanntlich inzwischen allenfalls unzureichend, doch interkulturell verbreitet und

folgenschwer, mit/durch – gleich gar

erbliche/verebliche – ‚Sünde‘ zu ersetzen/bekämpfen

gelehrt/geirrt).

‚Bis dato‘, jedenfalls

immanent ‚noch/vorläufig‘, ‚unter dieser Sonne /

taxat haschemesch / תחת השמש auf Erden (einschließlich ‚zur See‘ pp.)‘, auch an dieser

Westfassade, sogar und\aber bis

gerade ‚Heilige, Propheten‘ etc. eben Menschen betreffend, besteht.omnipräsent Sterblichkeit / Tod. –

sei/wäre es nun ‚als

Folge der (so Paulus bekanntlich im Römerbrief)

oder als Anreiz zur (so ebenfalls Paulus nachdrücklich bekanntlich im

ersten Korintherbrief) Zielverfehlung‘ zu erklären/verstehen versucht (weniger bekanntlich inzwischen allenfalls unzureichend, doch interkulturell verbreitet und

folgenschwer, mit/durch – gleich gar

erbliche/verebliche – ‚Sünde‘ zu ersetzen/bekämpfen

gelehrt/geirrt).

|

[Nordseite von Piazetta di Leonini - patriarchal] |

Torbogenmosaiken_Halbkuppeln (mit/an) der westlichen Außenfassade der Basilica di San Marco, mit ‚dessen‘ finalen, ‚legendären‘ Episoden musivisch, ‚betrachtungsseitig äußerlich‘ von rechts nach links ‚neben‘, genauer ‚vor‘, das Hauptportal gestellt: [Zumal Leichen verhalten sich unausweichlich – doch beeinflussbar; gleich gar was (auch deren) Handhabungen angeht] |

[Südseite von Piazetta bis Palazzo comunale - dogal] |

|

|

|

|

|

|

|

Portal St. Alipius – finales Ankunftsmosaik der ‚Markusgebeine‘ vor der Kuppelkirche (inzwischen,

seit dem 9. bzw. 11. Jahrhundert) mit Vorhalle, (gilt als älteste erhaltene, künstlerisch

vielfach weiterverwendete, Darstellung, um 1265 entstanden) zur/als Erfüllung der Prophezeiung im, heraldisch verborgenen, Textteil des Buches |

Portal St. Peter – Mosaik (so – 1728 m.V., also gemäß dem Brauch Venedigs, nach der ‚bürgelich‘ / ‚anderswoh‘ üblichen Zeitrechnung hingegen im Jahr 1729 – erneuert) des geziemenden Empfangs der vermuteten Markusleiche, durch den Reverenzen erweisenden Dogen, sein Gefolge, mit knicksenden Damen, und die Edelmänner, vor der gemeinsamen Prozession (gar vom Palazzo Comunale über die Plätze rüber) zur Basilika. |

Dazwischen Hauptportalbögen – außen nun: ‚Jüngstes Gericht‘, das gegenwärtig jüngste Mosaik des ganzen Bildprogramms (erst ‚nachträglich‘, um 1836 so abändernd, bis umdeutend, hinzugefügt). |

Portal St. Clement – Mosaik (so um 1660 erneuert) der Ankunft der heiligen Reliquie/n in Venedig, (eher) beim griechisch-orthodoxen Erzpriester, dem amtierenden (bis 1797 dogal in Bischofsrang berufenen) «Primicerio» (als bei, seinem römisch-katholischen ‚Kollegen‘, dem «Patriarchen»); nach ihrer so trickreichen Überführung, bis Entführung, aus Ägypten. |

‚Erster‘, äh südlichster, ‚Portalbogen nun mit Fenster der Zenon-Capella‘, unter Auffindunggsmosaik (so um 1660 erneuert) des heiligen Leichnahms durch die Venezianer Buono da Malamocco und Rustico da Torcello 828 in Alexandria, wo der Evangelist nach seinem Martyrium als Bischof, bis Papst, im Kloster begraben worden sei. |

|

Zumal ‚im Detail‘ sind auch alle diese Torbögen – nebenstehend nochmal jener ‚westlich im Süden‘ des Atriums, außen an der heutigen Zenkapelle, rechts beginnende – mit noch weitaus mehr, teils musivischen und weiteren, Ornamenten versehen. |

|

Auch/Sogar, bis zumal

und gerade, gegenwärtig – so eine der zentralen Hauptthesen, bis Einsichten

– denke/n und empfinde/n ich/Wir, bis befinden sich Menschen, notwendiger und

unverzichtbarer, anstatt |

Wesentlich droht/tendiert zu sein/werden:

Wesentlich droht/tendiert zu sein/werden:  Dass/Wenn zwar gar nie absolut Alles innerhalb

der

Dass/Wenn zwar gar nie absolut Alles innerhalb

der  Horizont(e)reichweite(n)

des/der Wahrnehmungsfirmamente/s

befindlich – sogar ‘known‘

(nicht einmal allein/erst einem unbekannte / ungewusste

Unkenntnisse) ‘unknowns‘ können sich ja aktuell am Rande, bis

außerhalb (von – zudem beachteten – Bewusstheit/en), befinden/ereignen – jedoch einem/uns jedes, äh jenes, (Ganze – und\aber dafür Gehaltene /

zusammengefasst, bis reduziert, Singularisierte) darunter bereits

(zumal – auch intersubjektiv konsensfähig – so Interessen-selektiv

und (rauschens)spektrisch, wie aspektisch,

bis perspektivisch pp., unvollständig wie gar/immerhin metakognitiv

bedingt bemerkbar) als/für alles

(Relevante/Wichtige, bis Wirksame – des ‚ganz Schwarzen Saloons‘)

überhaupt

Horizont(e)reichweite(n)

des/der Wahrnehmungsfirmamente/s

befindlich – sogar ‘known‘

(nicht einmal allein/erst einem unbekannte / ungewusste

Unkenntnisse) ‘unknowns‘ können sich ja aktuell am Rande, bis

außerhalb (von – zudem beachteten – Bewusstheit/en), befinden/ereignen – jedoch einem/uns jedes, äh jenes, (Ganze – und\aber dafür Gehaltene /

zusammengefasst, bis reduziert, Singularisierte) darunter bereits

(zumal – auch intersubjektiv konsensfähig – so Interessen-selektiv

und (rauschens)spektrisch, wie aspektisch,

bis perspektivisch pp., unvollständig wie gar/immerhin metakognitiv

bedingt bemerkbar) als/für alles

(Relevante/Wichtige, bis Wirksame – des ‚ganz Schwarzen Saloons‘)

überhaupt  vorzukommen neigt. – Ob ein/das ‚ohne‘ oder ‚über‘, etwa ‚Außerhalb(s)‘ von, «Ra(e)um(en) und\aber Zeit(en)», wir Menschen vermögen ‚es‘ יש /jesch/,

vorzukommen neigt. – Ob ein/das ‚ohne‘ oder ‚über‘, etwa ‚Außerhalb(s)‘ von, «Ra(e)um(en) und\aber Zeit(en)», wir Menschen vermögen ‚es‘ יש /jesch/,  gleich gar א־ח־ד alef-chet-dalet, (uns) nicht wirklich (vollständig darüber bestimmbar) zutreffend (uns

allenfalls Ihm) vorstellbar zu denken/empfinden; sollten wir/Sie

– zumal Randlosigkeit/en – also, erst recht weil/wo/was/wen

für und von uns allenfalls unumfasslich

zu erahnen, nicht

notwendigerweise leugnen müssen

– gar falls/weil השם /haschem …/ ‚der Name …‘ uns

umgeben könnte?

gleich gar א־ח־ד alef-chet-dalet, (uns) nicht wirklich (vollständig darüber bestimmbar) zutreffend (uns

allenfalls Ihm) vorstellbar zu denken/empfinden; sollten wir/Sie

– zumal Randlosigkeit/en – also, erst recht weil/wo/was/wen

für und von uns allenfalls unumfasslich

zu erahnen, nicht

notwendigerweise leugnen müssen

– gar falls/weil השם /haschem …/ ‚der Name …‘ uns

umgeben könnte?

|

|

Kommentare und Anregungen sind willkommen unter: webmaster@jahreiss.eu |

||

|

|

|

||

|

|

|

by Olaf G. Jahreiss and with regret for hardly using

the 'internet -language'. All images on

these pages are (if not noted otherwise) mostly by courtesy of Stardivision GmbH, Wikipedia,

webshots or our own. - Zuletzt geändert am 3. März 2024. |