![]() Sollte Ihr Monitor bzw. Browser (neben- sowie

untenstehende) úéøáò Hebräische Schriftzeichen úåéúåà fehlerhaft darstellen - können Sie

hier mehr darüber finden. אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת

Sollte Ihr Monitor bzw. Browser (neben- sowie

untenstehende) úéøáò Hebräische Schriftzeichen úåéúåà fehlerhaft darstellen - können Sie

hier mehr darüber finden. אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת

|

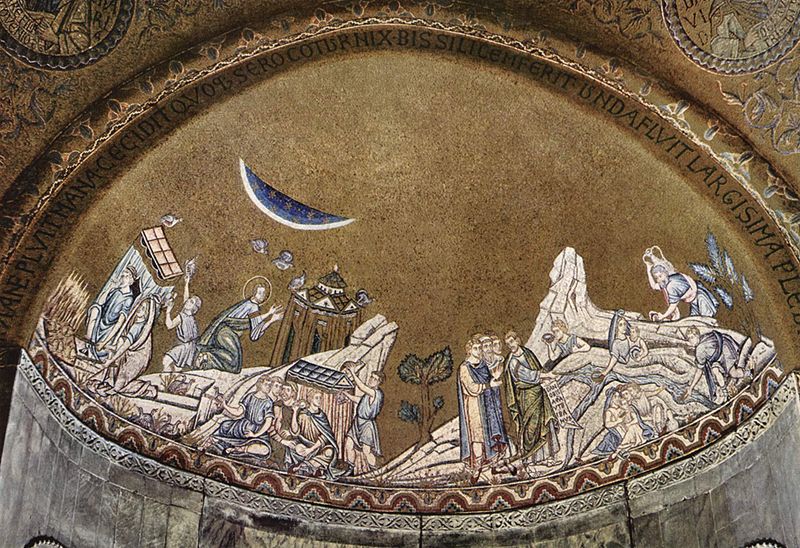

Mosaiken, der Kuppel und der Lynette ‚unseres Vaters‘, (inzwischen . gar mehr als dreierlei ‚monotheistisch‘-nennbare) ‚so

zahlreicher Kinder wie die Sterne‘, mit Szenen westlich in (dieser

Nordeckedekenkuppel)/an/vor der ‚Goldenen

Basilika‘.

Hauptschwierigkeit bleiben den Bund Noas / der Menschenheit

mit G’tt –

in welchen Verhältnissen mit und zu den innerraumzeitlichen / jeweiligen ‚nimrodischen‘ /

gesellschaftsvertraglichen / hoheitlich-‚überindividuellen‘ Tauschhandels-Beziehungen:

‚an Gefolgschaftstributen gegen Ermöglichungen / Schutzaussichten‘ auch immer – einschränkende (mehr

vereinbarende), erneuernde /chadosch/, fortschreibende, überbietende (zumal / zumindest ‚partikulare‘)

Variante/n ‚seit / wegen‘ Avrams

und weiterer (‚persönlich-vererbter‘) G’tteserfahrung/en! |

Zu den |

s Von ‚Abrahamskuppel‘

aus, unterm ‚Turmbaubogem‘ durch und über

denm Hauptportalbereich des Atriums, westlich ‚vor‘ der Markusbasilika nach Süden ‚sehend‘, unterm ‚Flutbogen‘

des Noa[c]h, vor der ‚Schöpfungskuppel‘

in Richtung der Zeno-Kapelle, unter und hinter der ‚Lynette mit Kains Wut‘,

Naos und St. Klemens Seitenschiff links,

Piazza rechts, ‚neben dem Foto‘

vorstellbar. |

«Erst sekundär (weder das Sein dem Werden, noch Werden … Sein – oder

etwa jeweils umgekehrt – vorziehend) undװaber

allenfalls kritisch/distanziert werde ich mich auch (mal) auf (meine,

Deine, Eure, andere) Deutungen der/von

Beziehungsinhalte/n (Gesten, Mitteilungen –

Handlungen/Ereignisse überhaupt) verlassen können & dürfen.» (O.G.J. Martin Buber auslegend)

Bereits in

seinem ![]() Begegnungslexikonartikel formulierte Cl.Th.,

mit der Unterstützung durch J.J.P., deutlich

zum Stichwort: «Abraham

Begegnungslexikonartikel formulierte Cl.Th.,

mit der Unterstützung durch J.J.P., deutlich

zum Stichwort: «Abraham

Abraham, die Juden und die Proselyten

Was

die Bibel von Abraham zu erzählen

weiß, wird in der rabbinischen Literatur mit vielen legendarischen

Einzelheiten ergänzt, in denen dieser Erzvater alle die Tugenden

verkörpert, die von seinen Nachkommen nachgeahmt werden sollen; so etwa die

Bescheidenheit (PesR 7, hrsg. von Friedmann, 26b) und

die Gastfreundschaft (bSot lOb).

Nach BerR 14,6 wurden die

Welt und alle Menschen im Hinblick auf Abraham und seine Verdienste erschaffen.

Wichtig

für das jüdisch-christliche Gespräch sind folgende Züge des rabbinischen Abrahambildes:

1.

Abraham

gilt als der erste Konvertit zum

Judentum (bHag 3 a), nachdem er aus eigenen [sic!]

Stücken die Existenz des wahren Gottes entdeckt hatte (BerR

38, 13).

2.

Vor

Abrahams Zeiten galt Gott nur als „Gott des [sic!] Himmels“.

Erst durch Abraham wurde er auch als „Gott der Erde“ proklamiert (ebd. 59, 8).

Daher wird auch Abraham als der erste monotheistische [sic!] Missionar [sic!]

betrachtet (Sifoev 32, hrsg. von Finkelstein, 54).

3.

Deshalb,

genau wie im Neuen [sic!] Testament (z. B. Gal 3,7), werden auch im rabbinischen

Judentum diejenigen Nichtjuden, die zum wahren Glauben gekommen sind, „Söhne

Abrahams“ genannt; und der zum Judentum übergetretene Konvertit wird bis zum

heutigen Tag als ,,N.N. Sohn unseres Vaters Abraham“, zur Toravorlesung

gerufen. So ist im Judentum der Begriff ,,Sohn Abrahams“ nicht auf Menschen einer gewissen Abstammung beschränkt,

da man auch im

geistigen [sic!] Sinn ein ,,Sohn [sic! gar auch ‚eine Tochter‘; O.G.J.] Abrahams“ sein kann. Als ein zum Judentum übergetretener

Kreuzfahrer, Obadja, sich an Mose ben

Maimon (1135-1204) mit der Frage wandte, ob er denn,

der doch biologisch

nicht von Abraham abstammt, Gott als den ,,Gott unserer Väter Abraham, Isaak

und Jakob“ im Gebet ansprechen darf, bejahte Mose ben

Maimon diese Frage ganz entschieden. Abraham war ja

der erste monotheistische Missionar, und alle Proselyten zu seinem Glauben [sic!] machen seine Familie [sic!] aus (Mose ben

Maimon, Responsa Nr. 293,

ebd. J. Blau, II, 548-550).

4.

Abraham,

der lange vor der sinaitischen

Offenbarung der Tora lebte, hielt

sich schon an alle Bestimmungen der schriftlichen wie auch der mündlichen Tora (bYom 28b). Drei Motive

scheinen bei dieser Aussage mitgewirkt zu haben: a) Spätere, rabbinische

Generationen konnten sich nicht vorstellen, daß

Abraham, der ,,Freund Gottes“, weniger ,,fromm“ [sic!] und ,,gesetzestreu“ [sic!]

war als sie selbst [geradezu

‚fortschrittsparadigmatisch‘ wirkende Vorstellungen, dass ‚die Letzen‘

namentlich ‚Gemeinde/n herrlicher denn die ersten sein/werden‘, sind auch

jüdischen Messia-Konzepten vertraut; O.G.J.]. b) Der Gedanke, daß Abraham

sozusagen in seinem Leben das göttliche Gesetz [sic!] verkörpere, spielt auch in der hellenistisch-jüdischen Logos-Theologie von Philo aus Alexandrien (1. Jahrhundert) eine Rolle [sic!]

(Migr 127-130). c) Eine gewisse polemische Spitze

gegen das Christentum ist nicht ausgeschlossen. So erklärt z. B. der Apostel

Paulus Gen 15,6 in dem Sinn, daß Abraham allein durch

den Glauben, und nicht durch Werke, vor Gott gerechtfertigt wurde und daß das, was für Abraham möglich war, auch für seine

christlichen ,,Nachkommen“ möglich sein sollte (Röm

4, 13-25; Gal 3,6-14). Dagegen wandten nun die Rabbinen, auf Gen 26,5 gestützt,

ein, daß Abraham doch alle Satzungen der Tora noch vor der sinaitischen Offenbarung gehalten hatte.

{5. Abraham ist Freund Gottes, der

Gott selbst Licht gibt (BerR 30, 10). Er

besitzt messianische Würde und ist

daher

mehr als ein davidischer

Messias

( MTeh 2,

10 zu Ps 2, 8 ). Er ist Garant

für das Bestehen der Welt (BerR 41, 3)

und Herrscher des [sic!] Himmels und der

Erde (ShemR 15, 8). – Erweiterte 3. Neuauflage

1997, S. 3}

Islamisches Abrahambild

Es

blieb dem Islam überlassen, darauf hinzuweisen, daß

Abraham ,,weder Jude noch Christ war; vielmehr war er „lauteren Glaubens“

(Koran, 3. Sure, 60). Damit will der Islam Abraham für sich selbst in Anspruch

nehmen, wie es dann auch heißt: ,,Siehe, Abraham war ein Imam, gehorsam gegen

Allah und lauter im Glauben...“ (16. Sure, 121). Der Islam versteht sich selbst

nur als Wiederveröffentlichung der ursprünglichen Offenbarung des einzigen Gottes, d.h.

der wahren Religion, die schon vor Mohammed in der jüdischen Tora und christlichen Evangelium ihren Niederschlag

gefunden hatte.

Eine

Neubesinnung auf ,,abrahamitische“ Ursprünge mag daher

nicht nur das jüdisch-christliche Gespräch fördern, sondern auch zu einem ,,Trialog“ der beiden biblischen Religionen mit dem Islam

führen. P

Abraham und das Christentum

Im

Neuen Testament [sic! ‚In/Von den

Apostolischen Schriften‘; O.G.J.]

und in der christlichen Tradition wird Abraham - ähnlich wie im Judentum - als

Typus des wahrhaft Glaubenden und sich in Glaubensprüfungen Bewährenden gesehen

(Jak 2,20-24), dann aber auch als Garant der christlichen [sic! gar eher ‚auch der nicht-jüdischen‘;

O.G.J.] Mit-Erwählung. Dabei schwingen

viele Nebentöne mit, die Abraham relativieren und erhöhen. Außerdem werden auch

Polemiken gegen die nicht christusgläubigen Juden mit der Abrahamsgestalt

verknüpft.

Nach

Mt 3,7-10 par. hat der Täufer gesagt, es genüge nicht,

Kind Abrahams zu sein, um im Gericht bestehen zu können. Nach Mt 8,11 f par liegen Abraham, Isaak und Jakob beim

endzeitlichen Mahl im Reich Gottes zu Tisch, und mit ihnen viele aus den Völkern; die Erstberufenen aus Israel

sind aber vom Mahl ausgeschlossen. Laut Mt 3,9 par

macht Gott gleichsam aus Steinen Kinder Abrahams. Hier wird aufgrund der

Erfahrung des Scheiterns der Bekehrung ganz Israels zur Christusbotschaft [sic! hedenfalls

der, aus dem jeweils dafür Gehaltenen abgeleiteten, namentlich synchron

komplementär passenden, Verhaltenserwartungen

von/an Alle/n; O.G.J.] die missionarische [sic! gar jenen jpdischerseits

überhaupt nie abgesprochene ‚göttliche

Heils‘-]Zuwendung zu den Völkern

legitimiert und ihre Teilnahme am Reich Gottes begründet (auch Mt 8, 12; Lk 13,25-30).

Der

Evangelist Lukas zeichnet im Neuen Testament [sic!] das positivste Abrahamsbild.

Gottes Verheißungen an Abraham, die Väter und ihre Nachkommen beginnen sich im

Blick auf die Geburt Jesu und des Täufers zu erfüllen, und die Hoffnung

auf die endzeitliche Befreiung [sic!] Israels erwacht (Lk 1, 46-55,

68-79; 13,16). Jesus bringt den Zöllner Zachäus zur Umkehr und Liebe und schenkt ihm und

seinem Haus jene Befreiung, die den Söhnen Abrahams verheißen ist (Lk 19,9). Aber die Zugehörigkeit zu Abraham und damit zum

Bundesvolk bemißt sich nicht nur an physischen

Kriterien, entscheidend ist vielmehr das Leben nach dem Willen Gottes (Lk 3,3-14). Im Gleichnis vom reichen Mann und dem armen

Lazarus (Lk 16, 19-31) wird Abraham sechsmal genannt

und es wird auf die Zugehörigkeit zu Abraham nach dem Tod verwiesen. Auch der

Reiche im Gleichnis ist ein physischer Sohn Abrahams, er hat aber die

endgültige Gemeinschaft mit Abraham durch sein Leben ohne Wohltätigkeit

verwirkt. Die Sicht des Lukas dürfte die Haltung Jesu zu Abraham widerspiegeln.

Bei

Paulus (bes. Gal 3 und Röm 4) erfolgt eine

Verschiebung der Perspektive. Er bedenkt die Figur Abrahams primär im Blick auf

die Völker und ihre Teilhabe am Heil Israels. Deshalb legt er bei Abraham alles

Gewicht auf den Gerechtigkeit bewirkenden Glauben. Die Abstammung von Abraham

verliert demgegenüber ihre Bedeutung. Wahrer Glaube erweist sich in Taten der

Liebe (Gal 5,6) und wird so an seinen Früchten sichtbar (Röm

6,22;7,4; Gal 5,22; Phil l,ll;

ähnlich Joh 8,39f). Nach Gal 3,6-14 ist in der Hebräischen Bibel (Gen 12,3; 18, 18) verheißen worden, daß Gott die Völker aufgrund des Glaubens rechtfertigen

wird bzw. daß alle Völker in Abraham gesegnet werden.

Der Segen Abrahams erreicht die Völker nicht automatisch, sondern er wird ihnen

im Glauben durch Jesus Christus erschlossen (Gal 3,6-9.14). Die Völker müssen

sich dem Gesetz, d.h. Den kommunal geprägten Zulassungsbedingungen des

jüdischen Volkes, nicht unterwerfen, da sie Jesus Christus [sic!] durch sein sühnendes [sic!] Sterben am Kreuz freigekauft [sic! Satisfaktionstheorie genügt bicht;

E.B.] hat (Gal 3,10-13; vgl. auch Gal

4,5). Um die Chance der Völker [sic!] im Zusammenhang mit Israel hervorzuheben, greift Paulus die

sich schon in Sir 44, 19 findende wertende Beobachtung auf, daß

Abrahams gläubige Vertrautheit mit Gott schon vor seiner

Beschneidung vorhanden war. Dementsprechend heißt es in Röm

4, 16; ,,Nur so bleibt die Verheißung für alle

Nachkommen gültig, nicht nur für die, welche das Gesetz haben, sondern auch für

die, welche wie Abraham den Glauben haben.“

Paradigmatik Abrahams

Auch

außerhalb der heiligen Schriften wird dem Abraham im Judentum, Christentum und

Islam ein hoher Rang zuerkannt. Seine Gastfreundschaft, seine Barmherzigkeit

gegenüber Sündern[sic!], sein Einstehen für den Monotheismus[sic!], sein

philosophisches [sic!] Können, seine Erfindergabe und sein

mystischer[sic!] Umgang mit Gott werden gerühmt (vgl. Jub, lQGenApocr, Test-Abr). Somit ist Abraham als jene religiös-archetypische

Figur zu betrachten, die an den Wurzeln von Judentum, Christentum und Islam

samt deren ethischen und kulturellen Idealen steht. Alle[sic!] monotheistischen

Religionen sehen in ihm ihren beispielgebenden über der eigenen Konfession

stehenden Ahnherrn. T»

(Sp.

3 – 7; verlinkende Hervorhebungen O.G.J.)

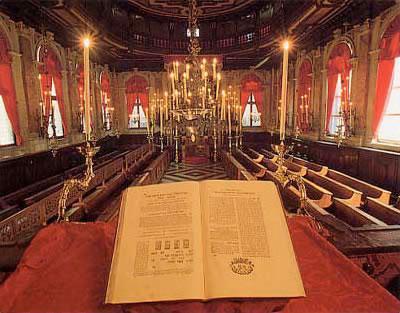

Akeda (selbes Basis-Lexikon, doch 3. Neuaufkage S. 7f. J.J.P.) ![]()

«Jüdische Auslegung

Während in christlichen

Bibelübersetzungen das 22. Kapitel des Buches Genesis oft mit dem Titel „Die

Opferung

Isaaks“ versehen wird, heißt dieses

Kapitel in der jüdischen Tradition„Akeda”, was „Das

Binden (des Isaaks)“ bedeutet, da nach Gen 22,9 Abraham zwar

seinen Sohn „gebunden“ auf den

Altar

legte, aber nach Gen 22,13 einen

Widder statt seines Sohnes opferte. In der

jüdischen Schrift Auslegung der

letzten

zwei Jahrtausende ist dieses

Kapitel oft

und sehr unterschiedlich

interpretiert

worden. So wird von einigen

Schriftauslegern - ähnlich wie bei Kierkegaard -

Abrahams Gehorsam betont, bei

anderen dagegen [sic!] hervorgehoben, daß Isaak

sich bei vollem Bewußtsein

seiner bevorstehenden Opferung freiwillig dem

Opfertod gestellt hat. Es gibt auch

moderne Apologeten eines „rationalen“

Judentums, die Gen 22 in der

Perspektive von Mi 6, 6-8 lesen und behaupten,

daß die „ Akeda“ als Protest gegen Menschenopfer verfaßt

worden ist.

Tiefer verwurzelt in der jüdischen

Tradition ist die Rolle, die dem Isaak bei

seinem „freiwilligen Opfergang“

zugeschrieben wird. Diese Auffassung der „Akeda” war

besonders unter den jüdischen Märtyrern des Mittelalters beliebt, die sich,

statt der christlichen

Zwangstaufe zu unterziehen, „zur

Heiligung des göttlichen Namens“ töten

ließen und auf diese Weise das

Verhalten Isaaks nachahmten. So wurde es

auch oft in der mittelalterlichen

synagogalen Dichtung dargestellt.

Akeda und Opfertod Jesu

An sich dem Wortlaut der Bibel

widersprechend, gibt es auch rabbinische

Auffassungen von der „ Akeda“, in denen der Sachverhalt so dargestellt wird ,

als ob das Opfer tatsächlich

stattgefunden hätte. Dazu kommt die weitere

Vorstellung, daß

Gott dieses Opfer

wohlgefällig aifgenommen

hat und,

dadurch veranlaßt,

Israels Sünden verzeiht und verschiedene

heilsgeschichtliche Taten vollbringt. So kann u. a.

auch das Bild von einem etwa

dreißigjährigen Isaak gezeichnet werden, der

sich freiwillig dem Opfertod

ergibt,

nachdem er das Holz, das zu diesem

Opfer benötigt wird, selbst zum Ort

seiner Hinrichtung schleppt. Es ist

klar,

daß sich diese

Darstellung der „Akeda“

in unmittelbarer Nähe zu den

christlichen Darstellungen vom Opfertod

Jesu befindet. So konnte auch

Hans-Joachim Schoeps von der „Akeda-Theologie“ des Apostels Paulus sprechen.

Dagegen hatte aber schon im

19. Jahrhundert Abraham Geiger

behauptet, daß eine derartige Auffassung

von der „Akeda“

nicht ursprünglich

jüdisch gewesen sein kann und nur

als

jüdische Reaktion auf den

christlichen

Gebrauch von Gen 22 verständlich

ist. [‚Schlimmstenfalls‘ nicht ohne Zusammenhang mit der Einsicht, dass selbst

bis gerade ‚die (wie auch immer zu vesregebde/definierte)

Wahrheit‘ geleignet werden kann, bis müsse, um im diesbezüglichen

Erpressungsfalle durch Mächtige, Menschenleben zu retten; cgl.

bis zur immerhin legendären ‚Begründung‘ der Tora-Übersetzung

ins Griechische als LXX Septuaginta pp. – ‚bestenfalls‘ als Anknüpfungspunkt

für Akzepranzvorstellungen/Tolleranz

von freiwilligen (gar Schukd-)Opfern für/durch andere

Menschen, immerhin göttlicherseits, durch Juden;

O.G.J.]

Die Frage , ob das Motiv der

„Selbstopferung Isaaks“ vom Judentum in das

Christentum übergegangen ist oder

umgekehrt, muß

offen bleiben, da, so

alt auch einige jüdische mündliche

Traditionen sein mögen, der schriftliche

Niederschlag dieser Wertung erst

Nach dem Abschluß

des neutestamentlichen Kanons zu datieren ist. Jedenfalls kann konstatiert

werden, daß es

im [sic!] Christentum und in

einigen jüdischen Kreisen parallele Ansätze zu

einer [sic! falls nicht sogar zu

verschiedenen, denn auch chrisrlicherseits werden

Bedenken laut, den Kreuzestod Jeus/Jeschuas (als solcher immerhin wesentliche

Kernbehauptung der Apostolischen Schriften) als ‚Opfertod‘ gedeutet,nicht hinreichend umfassend, bis gsr

irrig, verstanden zu haben; O.G.J. etwa mit E.B.] „Akeda-Theologie“

gegeben hat.

Holocaust und Akeda-Theologie

Aktuell ist das Thema „Akeda“ wieder

Nach dem „ Holocaust“ geworden.

Besonders unter christlichen Theologen

ist oft von der „Akeda“ (und ihrer vermeintlichen Parallele in der Passion

Christi) die Rede, wenn die

Vernichtung der europäischen Juden theologisch durchdaht

wird. Auf jüdischer

Seite steht man oft diesen

Gedankengängen mit einer gewissen Reserve gegenüber. Nach Gen 22 fand das

Opfer Isaaks nicht statt,

aber die europäischen Juden wurden tatsächlich ermordet. Selbst wenn man sich

der Interpretation anschließt, die in Isaak den

freiwillig zur Selbstopferung

bereiten

Menschen sieht,

so standen doch die

von den Nazis ermordeten Juden -

ungleich den mittelalterlichen

Märtyrern - vor keiner freien Wahl, die eine

Möglichkeit bot, dem Tode zu

entrinnen. Aber das Hauptbedenken auf jüdischer Seite besteht darin, daß durch

eine Verlagerung des „Holocaust“

auf

die theologische Ebene das Problem

der

menschlichen Verantwortung für

das

Verbrechen beiseite geschoben wird.»

Zum

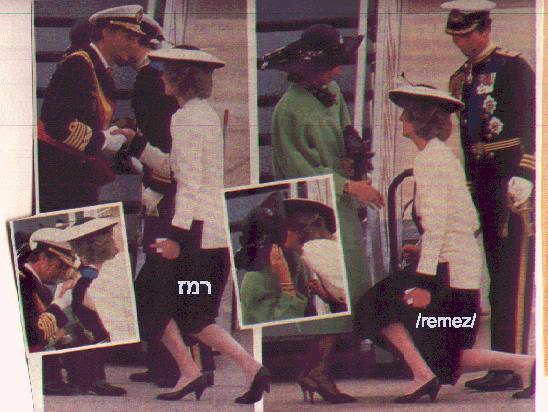

Dritten/überhaupt, apropos ‚sonstige‘ Fürstlichleiten,

nicht zuletz gar unabwendlich

über gewöhlichen Raub hinausgehende soziale Machffragen politisch entscheidend. : ![]()

Ohnehin kaum eine biblische/tanachische

‚Figur‘ bis ‚Persönlichkeit‘ die nicht weitergehend verwendet wurde: Hier

interessiert (uns askeptisch)

Melchisedek König מֶלֶךְ zu Schalem שָׁלֵם.

Der

diesbezügliche Toraabschnitt der Genesis 14: 18 - 20 בראשית ist bekanntlich

knapp verdichtet.

בראשית פרק יד

Genesis Chapter 14

א. וַיְהִי בִּימֵי אַמְרָפֶל מֶלֶךְ-שִׁנְעָר אַרְיוֹךְ מֶלֶךְ אֶלָּסָר כְּדָרְלָעֹמֶר מֶלֶךְ עֵילָם וְתִדְעָל מֶלֶךְ גּוֹיִם:

1. And

it came to pass in the days of Amraphel king of

Shinar, Arioch king of Ellasar, Chedorlaomer

king of Elam, and Tidal king of nations;

_______________________________________

… [kam

es zu Raub- und Kriegshandlungen der vebündeten

Könige, die Abram rückgänig machen zu lassen

vermochte]____________________________________________

טז. וַיָּשֶׁב אֵת כָּל-הָרְכֻשׁ וְגַם אֶת-לוֹט אָחִיו וּרְכֻשׁוֹ הֵשִׁיב וְגַם אֶת-הַנָּשִׁים וְאֶת-הָעָם:

16.

And he brought back all the goods, and also brought again his brother Lot, and

his goods, and the women also, and the people.

_____________________________________________________________________________

יז. וַיֵּצֵא מֶלֶךְ-סְדֹם לִקְרָאתוֹ אַחֲרֵי שׁוּבוֹ מֵהַכּוֹת אֶת-כְּדָרְלָעֹמֶר וְאֶת-הַמְּלָכִים אֲשֶׁר אִתּוֹ

אֶל-עֵמֶק שָׁוֵה הוּא עֵמֶק הַמֶּלֶךְ:

17.

And the king of Sodom went out to meet him after his return from the slaughter

of Chedorlaomer, and of the kings who were with him,

at the valley of Shaveh, which is

the king's

valley.

_____________________________________________________________________________

יח. וּמַלְכִּי-צֶדֶק מֶלֶךְ שָׁלֵם הוֹצִיא לֶחֶם וָיָיִן וְהוּא כֹהֵן לְאֵל עֶלְיוֹן:

18.

And Melchizedek king of Shalem brought forth bread

and wine; and he was the priest of the Most High God.

/wumakij-tsedek melech schalem howtsij lechem wajajin wehu chohen leel

eljon/

_____________________________________________________________________________

יט. וַיְבָרְכֵהוּ וַיֹּאמַר בָּרוּךְ אַבְרָם לְאֵל עֶלְיוֹן קֹנֵה שָׁמַיִם וָאָרֶץ:

19.

And he blessed him, and said, Blessed be Abram of the Most High God, possessor

of heaven and earth;

/wajwarchehu wajomar baruch awram

leel elijon koneh schamajim waarets/

_____________________________________________________________________________

כ. וּבָרוּךְ אֵל עֶלְיוֹן אֲשֶׁר-מִגֵּן צָרֶיךָ בְּיָדֶךָ וַיִּתֶּן-לוֹ מַעֲשֵׂר מִכֹּל:

20.

And blessed be God the Most High, who has delivered your enemies into your

hand. And he gave him a tenth of all.

/wuwaruch el eljon ascher –migen tsarejach

bejadecha wajiten-lo maser mikol/

Und wer gab wem ein Zehntel von all( d)em?

_____________________________________________________________________________

כא. וַיֹּאמֶר מֶלֶךְ-סְדֹם אֶל-אַבְרָם תֶּן-לִי הַנֶּפֶשׁ וְהָרְכֻשׁ קַח-לָךְ:

21.

And the king of Sodom said to Abram, Give me the persons, and take the goods

for yourself.

_____________________________________________________________________________

כב. וַיֹּאמֶר אַבְרָם אֶל-מֶלֶךְ סְדֹם הֲרִמֹתִי יָדִי אֶל-יְהוָֹה אֵל עֶלְיוֹן קֹנֵה שָׁמַיִם וָאָרֶץ:

22.

And Abram said to the king of Sodom, I have lifted up my hand to the Lord, the

Most High God, the possessor of heaven and earth,

_____________________________________________________________________________

כג. אִם-מִחוּט וְעַד שְׂרוֹךְ-נַעַל וְאִם-אֶקַּח מִכָּל-אֲשֶׁר-לָךְ וְלֹא תֹאמַר אֲנִי הֶעֱשַׁרְתִּי אֶת-

אַבְרָם:

23. That I will not

take from a thread to a sandal

strap, and that I will not take any thing that

is yours, lest you should say,

I have made Abram rich;

_____________________________________________________________________________

כד. בִּלְעָדַי רַק אֲשֶׁר אָכְלוּ הַנְּעָרִים וְחֵלֶק הָאֲנָשִׁים אֲשֶׁר הָלְכוּ אִתִּי עָנֵר אֶשְׁכֹּל וּמַמְרֵא

הֵם יִקְחוּ חֶלְקָם:

24. Save only that which the

young men have eaten, and

the share of the men

who went with me, Aner,

Eshkol, and Mamre; let them take

their share.

_____________________________________________________________________________

בראשית פרק טו

Genesis Chapter 15

א. אַחַר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה הָיָה דְבַר-יְהוָֹה אֶל-אַבְרָם בַּמַּחֲזֶה לֵאמֹר אַל-תִּירָא אַבְרָם אָנֹכִי

מָגֵן לָךְ שְׂכָרְךָ הַרְבֵּה מְאֹד:

1.

After these things the word of the Lord came to Abram in a vision, saying, Fear

not, Abram; I am your shield, and your reward will be great.

…

|

[An, respektive unter oder

in, Kuppeln von San

Marco zu Venedig musifisch (anstatt |

|

[In einem wörtlichen Sinne (nach / von Genesis 2:25 בראשית her) eine, durchaus lückenlose

Fortsetzung des Textverlaufes des ersten Mosebuches

der תורה] |

|

Da, bis warum oder wie auch immer, diese bildliche respektive textliche ‚Darstellung‘ hier aufzuhören scheint / auf der ‚nächsten‘ site weitergeht, braucht sich ja niemand an eigener (‚Lektüre‘- bis etwa Denk-)Fortsetzung hindern zu lassen. – Dieser Text mag den heiligen G’ttesnamen enthalten, wir bitten um Beachtung. |

|

|

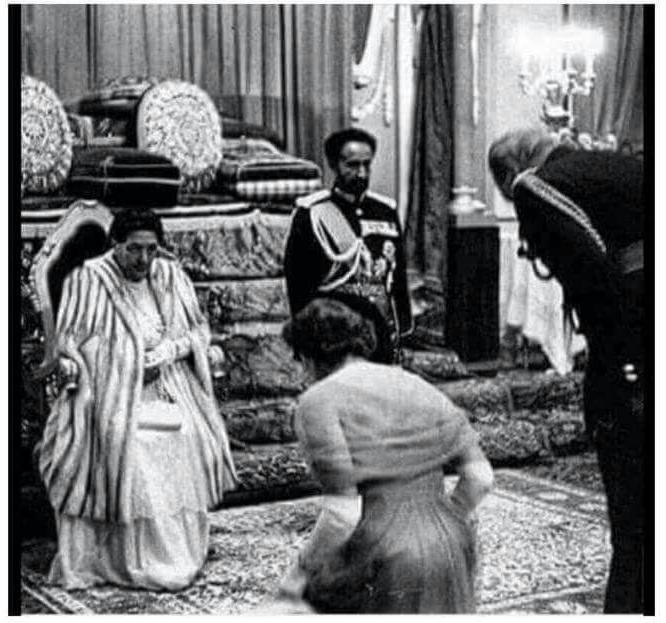

Dogaressa und ‚zofende‘ Edelhofdame

‚sto(o/)l/pern‘ sie –

etwa über (Rand-) Schwelle hinaus, äh

– hinein? |

Hoppela –

bei so manchen Gedanken liegt es wohl nicht entscheidend an der – kaum bestritten – schweren Lesbarkeit von

O.G.J.‘s (gleich gar Online-)Texten,

diese lieber, besser erst überhaupt nicht ins/unters

Heiligtum lassen zu s/wollen

(erst recht falls, oder wo, sie

bereits resch-waw-chet ר־ו־ח / vorhanden). |

Der vergleichsweise neue, gar entscheidend (indoeuropäisch / japhetisch) von griechischen und lateinischen Denkformen

geprägte/definierte

Aus- und Eindruck ![]() Monotheismus

wird eher manchen Erwartungen an den, und Vorstellungen von deren Singular-Ansichten,

gerecht – als etwa all jenen Menschen (deren Figurationen, wie etwa

‚Religionen‘ / ‚Sprachen‘ etc.), die damit kategorisiert werden sollen, bis

sogar/durchaus wollen.

Monotheismus

wird eher manchen Erwartungen an den, und Vorstellungen von deren Singular-Ansichten,

gerecht – als etwa all jenen Menschen (deren Figurationen, wie etwa

‚Religionen‘ / ‚Sprachen‘ etc.), die damit kategorisiert werden sollen, bis

sogar/durchaus wollen.  Vergrößerte Ausdauer bis Rewichweite manches

Beobachtens. [Die gleich gar ‚real

existierenden Montheismen‘ – ups plural zumindest in Unterschieden von Idealen /

Widerspruch zu

Denkerfordernissen – אחד׀ת zu verstehen

/ über-setzen]

Vergrößerte Ausdauer bis Rewichweite manches

Beobachtens. [Die gleich gar ‚real

existierenden Montheismen‘ – ups plural zumindest in Unterschieden von Idealen /

Widerspruch zu

Denkerfordernissen – אחד׀ת zu verstehen

/ über-setzen]

Doch sogar/auch denkerische Bedeutungen und Reichweiten – namentlich des, vom semitischen א־ח־ד alef-chet-dalet/f,

EINEN, respektive

schon der/von (eher schrägstrichartig verbundenen, statt auflösenden) EINHEITskonzeption

des und\aber/oder-waw װ(-Hakens) – sind/werden vom/im

‚Monotheismus‘-Begriff (und seinen

philosophischen/theologischen Verwandten wie ‚ monolatrisch[e Offenbarung]‘) zu engführend, bis einseitig einiges übersehend,

ja unvollständig/verfehlend, repräsentiert/übersetzt.

[Verdachtsmomente dualistischer Klarheitenüberziehungen als(zu absolut-zwingend

erwarteter ‚falsch gegen richtig‘ Konfrontation/Summenverteilung lassen grüßen]

[Verdachtsmomente dualistischer Klarheitenüberziehungen als(zu absolut-zwingend

erwarteter ‚falsch gegen richtig‘ Konfrontation/Summenverteilung lassen grüßen]

Na klar, wird sich so

etwas/ein Ausdruck, bis דבר /dawar/, wie der / für den

neuzeitliche/n ‚Pluralismus‘-Begriff

eben so wenig – in der ‚Bibel‘ – finden lassen, wie, diese

Bezeichnung des Buches (der Bücher[rollen]) selbst, genau so auch nicht im Tanach/Text geschrieben

steht (‚Bücher‘, ‚Tora‘

etc. hingegen durchaus wiederholt, auch selbstbezüglich). Freilich ermächtigt(sic!) und befähigt der G’tt (Terachs) Abra(ha)ms (Isaaks und Jakobs), der sich (noch später auch) Mosche und ‚ganz Jisrael‘, paradox genug, zugleich als ‚Befreier (aus/von überwältigender Herrschaft/Sklavereien) und (erwählbarer,

anstatt etwa ‚zwangsläufiger‘) Herrscher‘, vorstellt/erschließt,

dazu: ‚(überhaupt) keine (anderen) Götter neben ihm, haben/(be)dienen zu

müssen‘. Als ‚Belegstellen‘

wider deren existenzielle Vorfindlichkeit(svorstellungen) eignen sich Exodus/schemot 20:2 und Parallelen ja ohnehin kaum besser, als

zu – ihrerseits ebenfalls

zumindest prekären (soweit nicht

gefährlichen: ‚Ist Dein/Euer Schwurgott/Wert[e]system stärker als …? -Konfronta- äh Konstellationen) – Machtunterschiedserwartungen, oder (über)himmlischer Rangunterschiede (zumal ‚auf Erden‘ erwarteten/reklamierten). Heftiger (auch als schon לא

‚Befähigungen zu‘ anstelle von ‚gebietenden Zwängen‘) die beiden Schriftstellen in Bereschit/der

Genesis wo G‘tt ausdrücklich im uns-Plural

(gar eher ‚pluralis drei und mehr‘ denn nur ‚pluralis majestatis‘?), wenn

auch/zumal verbal singulär handelnd, sowohl / überhaupt Menschen/heit zu machen,

als auch (nach/wegen/wider noachidischer

Erneuerung und Turmbauversuch/en,

ausgerechnet/prompt) deren ‚Sprache‘, Denkweise/n und Behavioreme bis ‚Kulturen‘, zu vervielfältigen/‚verwirren‘,

Ethnien respektive (über, bis) die Erde zu verteilen, … Zwei

Textstellen an denen, zumal hellenistisch

denkende, Juden (namentlich einander,

inzwischen/nachapstolisch seit ‚dem christlichen

Mittelalter‘) intensiv, bis gemeinwesenkonstitutiev,

vor /schittuf/-Gefahren

der ‚Vermischung/Verbindung‘, zumal mit Vorstellungen/Lehren warnen, ‚Gott habe

dabei (ohne Menschen) Gefährten /

Beisitzer / Begleiter gehabt, oder sogar (Ruhm teilend Hilfe) benötigt‘ (der tanachische

Text belegt allerdings Anwesenheit von

‚Gottes Windbrausen‘ רוח /ruach/, bis gar

explizites Hervorbingen durch die / seitens der Erde, auch Erschaffung des ‚Heeres der Himmel‘ [nicht

etwa durch dieses selbst] pp.). Und\Aber wobei, bis wovon dennoch, sowohl das häufige ‚biblische‘

Wortfeld אלוהים /‘elohim/, als

auch sogar (der/die/)das (geradezu Bekenntnis-)konstitutive אחד /‘echad/ (oder gar inklusive /‘axat/

- gar eher unidentisch mit יחיד /jaxid/) in/aus der Selbsterschließungsformulierung Adonais, grammatikalisch Plural – und manche (zumal singuläre Gewissheiten), so manches Mal (nicht

etwa allein in/an der ‚Liturgie‘ des Yom Kipur), durchaus entsprechend

verstörend – bleiben. – Die

Apostolischen Schriften stehen ja nicht allein wegen

der vielen Wohnungen (ausgerechnet

‚griechisch‘) in / (immerhin) aus Johannes 14:2 (zumal als

menschenseitiger Vielheiten Vielzahlenaspekt deutbar/passend) ohnehin eher unter ‚Pluralitäten‘- äh

‚Beisassen‘-Verdacht.  [‚Mit G-tt

zurande zu kommen‘ geht onehin nicht, mit nenschenverständlichen,

einander also

ausschließenden/widersprechenden, Denkweisen/Sprachformen

schon eher]

[‚Mit G-tt

zurande zu kommen‘ geht onehin nicht, mit nenschenverständlichen,

einander also

ausschließenden/widersprechenden, Denkweisen/Sprachformen

schon eher]

Zu den, auch tanachischen, weiter

vorherrschenden, bereits (indoeuropäisch) logisch konsequenten Hauptschwierigkeiten derartiger Denkansätze gehört eben: Dass

wenn/da mein Gott der allerhöchste und/oder allermächtig(st)e

wäre, jene/r aller anderen, ein und derselbe sein müsste, um nicht – was jetzt eigentlich: ‚stärker oder schwächer‘? – heraus findbar, äh beweispflichtig,

zu erscheinen; – was ja manche

Leute, mit dem (inhärenten) Gewalt-Vorwurf meinen mögen, die (dann) aber dem indoeuropäischen

Denken/Entdecken und (inflationär vergottenden) Verwenden des/vom/im Singular/s überhaupt gelten müss(t)en; ohne damit/so die zwischenmenschlichen, bis zwischenethnischen, Gewalttätigkeiten, etwa in

Ostasien, befriedigend erklären

zu können/müssen. (ob)wo(hl/da die(se ‚westlich/abendländische‘) Rechthaberei, dort grammatisch unausdrückbar

/ denkerisch unfasslich nicht empfunden / verstehend nachvollzogen werden

könne.

Eher noch heftiger die ‚Wahl‘-Fragen,

namentlich als ‚Erwählung‘ durch/von G’tt (bis sogar/gerade welches/wen sich wer zu/als seinem/n

Allerhöchsten[-Schwurbezug] erwählt). Zumal was

zwischenmenschliche Beziehungsrelationen angeht, erweisen sich Wahlen nämlich

stets als auch wechselseitige Akte, was gerade nicht bedeutet, dass diese nicht

asymmetrisch sein/werden

können, und gleich gar nicht, dass es keine Ablehnungsmöglichkeiten

einer (oder mancher) Wahl geben würde/dürfe/könne. Gerade der G’tt Abrahams, bis Israels

(und solchen Bündnissen /beritot/ בריתות betretender Menschen), widerspricht nämlich

durchaus auch der (mythologisch gängigen /

grundstrukturellen) Erwartung, ‚seine Berufungen/Wahlen

überhaupt nicht ablehnen zu können, dies jedenfalls nicht zu dürfen‘, trotz

oder gerade wegen all der (zumal

negativen) Folgen die dies durchaus haben

kann, bis nicht selten vielfach und vielfältig hat/te

– scheint Gott weder seine

Wahl/en zurückgenommen (wobei G’ttes

Reue erhebliche Folgen bis eben hin zu solch Bundesvertraglichen Verhältnissen

grundlegend mit/nach Noach und

erneuernd/fortschreibe4nd seither), noch keine

anderen Person, bis sonstige Wege, als (wie auch immer

genannte) ernsthaft (zwar

loyaler, doch opoositioneller) Freiheits-Vernichtung/en, ‚gefunden werden zu haben‘. Nicht einmal, respektive

gerade, seine Tora woll(t)en

die Menschen / Völker (zumal

‚inhaltlich‘) nicht haben - bis

schließlich auf … (vgl. etwa Midrasch Pesikta Rabbati 21).

‚Echter‘, körperlich tiefer Hofknicks sogar einer (immerhin

gespielten) Königin zu Venedig. [Hier

zwar/zumal mit ihrem (immerhin/wenigstens

unterstellbarem) Einverständnis, und im beruflich-künstlerischen (also besonders

beargwöhnten/verdächtigten)

Auftrag/Aussehen, allerdings/sogar ‚dem/ihrem Publikum‘ –

Gemein- bis Staatswesen und oder als deren Repräsentationsperson/en (kaum

nachstehend) – vor- bis zugeführte Schauspielerin

/ Schönheit / Weiblichkeit bei Reverenz gegenüber dem sie inszenierenden Herrn]

Genuflection of beuty.

‚Echter‘, körperlich tiefer Hofknicks sogar einer (immerhin

gespielten) Königin zu Venedig. [Hier

zwar/zumal mit ihrem (immerhin/wenigstens

unterstellbarem) Einverständnis, und im beruflich-künstlerischen (also besonders

beargwöhnten/verdächtigten)

Auftrag/Aussehen, allerdings/sogar ‚dem/ihrem Publikum‘ –

Gemein- bis Staatswesen und oder als deren Repräsentationsperson/en (kaum

nachstehend) – vor- bis zugeführte Schauspielerin

/ Schönheit / Weiblichkeit bei Reverenz gegenüber dem sie inszenierenden Herrn]

Genuflection of beuty.

Zudem zeichnet die Tora/‚Bibel‘, gerade

Abraham, Protpyp gottgefälligen Vertrauens/Glaubens,

auch dadurch ‚aus‘ / so, dass er sich erlaubte mit G’tt

zu (ver)handeln (sogar ‚nach-zu-verschlechtern‘ – jedenfalls bei/um Lot’s zeitweilige/r Wohnstadt), aber auch – etwa wiederholt/erneut

Pharaonen gegenüber ‚dietrologisch‘ / mistrausch / vorurteilsgemäß (immerhin seiner Schwester und/aber Gattin Sara’s Identität

verschleiernd, bis diese Fürstin für Ägyptens Herrscher verfügbar; und

schließlich ihre zofende

Edelmagd zuerst, aus Altersgründen biologisch

wahrscheinlich(er gewesen), zur Mutter, und dann

Übelstes mit Hagar und Ismael, machend)

– nicht zu erwarten, dass sich (auch) andere, gar besonders mächtige, Menschen gottesfürchtig verhalten,

indem sie Noachs

basalen Bundesvertrag einhalten wollen

(und dies ermöglicht bekommen).  [Wie (äußerlich)

tiefe, und welch (‚innerlich‘)

ernsthaftest( bemüht)e/überzeugte, Verbeugungsreverenzen das (seinerseits eben/immerhin/schon) Fürstenpaar sowohl dem

jeweiligen Pharao der Groeßerenmacht und den

Priesterkönig Melcisedek (besuchend

bis zu-Diensten), als auch ihren Besuchern /

Freunden / Gästen (##inklusive G’tt[esboten#hierverslink]

in Menschengesalt ‚auf Erden‘ – respektive,

oder sei es gerade/spätestens, deswegen) erwiesen hat (sic!) –

ist/sei im Altertum,

zu biblischen Zeiten der Tora (gar noch bis

zum Ende des Äthiopischen Kaiserreichs im 20. Jahrhundert exemplarisch

belegt/überboten) nicht nur sittlich üblich

(gewesen) – somder

dabei und dafür (ihrer ehrfurchts-Handhabungung[sform]en[ / Würdebewahrungs-Früchte]

wegen-?) hätten/haben

sie einander/sich auch nicht etwa (manch manch heutigen Vorstellungen

ähnlich/verdächtig: vgl. R.Ch.Sch.)

beschämt/geschämt]

[Wie (äußerlich)

tiefe, und welch (‚innerlich‘)

ernsthaftest( bemüht)e/überzeugte, Verbeugungsreverenzen das (seinerseits eben/immerhin/schon) Fürstenpaar sowohl dem

jeweiligen Pharao der Groeßerenmacht und den

Priesterkönig Melcisedek (besuchend

bis zu-Diensten), als auch ihren Besuchern /

Freunden / Gästen (##inklusive G’tt[esboten#hierverslink]

in Menschengesalt ‚auf Erden‘ – respektive,

oder sei es gerade/spätestens, deswegen) erwiesen hat (sic!) –

ist/sei im Altertum,

zu biblischen Zeiten der Tora (gar noch bis

zum Ende des Äthiopischen Kaiserreichs im 20. Jahrhundert exemplarisch

belegt/überboten) nicht nur sittlich üblich

(gewesen) – somder

dabei und dafür (ihrer ehrfurchts-Handhabungung[sform]en[ / Würdebewahrungs-Früchte]

wegen-?) hätten/haben

sie einander/sich auch nicht etwa (manch manch heutigen Vorstellungen

ähnlich/verdächtig: vgl. R.Ch.Sch.)

beschämt/geschämt]

Gerade solch wichtige, verhaltensfaktisch durchaus zwischen/für

‚schwarz(e) oder weiß(e Dame verschieden, chet-spannungsreich

bis widersprüchlich)‘, über, wieweit und zwischen, ‚richtig, falsch oder diesbezüglich so nicht‘,

also Ziel(erreichungs-

und -qualitäts)fragen (eben nicht allein solche der Überzeugungen, gleich gar von

Sätzen/Sachverhalten) entscheidende, ‚inhaltlich‘ zu

nennende Aspekte der Beziehungsrelation/en bleiben jedoch ‚sekundär‘ hinter

deren (deswegen ja gleichwohl davon nicht etwa unabhänigen

/ abzutrennenden / zusammenhanglosen – doch eben manchmal geradezu

‚kontrafaktischen‘, gar auch im Widerspruchssinne ‚oppositionellen‘) Loyalitätsfragen (der/an/nach durch Weisheit galifizierten

Glauben) zurück: Beziehungsrelatonenen

(gleich gar zwischen Subjekten) sind/werden nicht mit Verhalten (nicht

einmal mit deren gemeinsamen / gar daraus resultierenden) identisch/selbig.  Auch

dass/falls/wie die Fortschritte/Änderungen für und von Heute das/diese

Problem/e von Morgen (erst) ermöglichen darf,, kann und wird Wandel nicht verhindern. [‚Askese versus Libertinismus‘-Maßurteile sind eben nicht

alleine/erst ‚ein Luxusproblem‘ gnostischer Grundlagen(irrtümmer)]

Auch

dass/falls/wie die Fortschritte/Änderungen für und von Heute das/diese

Problem/e von Morgen (erst) ermöglichen darf,, kann und wird Wandel nicht verhindern. [‚Askese versus Libertinismus‘-Maßurteile sind eben nicht

alleine/erst ‚ein Luxusproblem‘ gnostischer Grundlagen(irrtümmer)]

|

[Ach Bitte/n – Opferangelegenheiten und

Opferungen, bis Verzweckung/en, gerade auch aus/in Zusammenhängen

mit den ‚Erzmütteren und Gründungsvätern‘ /

‚Generationen‘ verhaltensrelevant

(alef-mem-nun+he)

qualifizierter Glaubens(beziehungsrelationen) /

Bundesverträgen unter/von/zu ‚dem Einen‘ ECHaD/ACHaT

G’tt/ HaSCHeM\‚vielerlei

Namens‘ japhetisch,

jedenfalls griechisch singularisiert/später, ‚Monotheismus‘ genannt: Terach – Abra(ha)m – Ismael

/ Isaak – Jakob (Israel) plus einige/r Leute mehr heftig und wichtig] |

Wie bitte – zum, wenn

auch unterschiedlichen, doch gleich heftigen, Entsetzen gar aller ‚Töchter Jerusalems‘ – entblößt

der Text-תורה nicht allein, dass unser Vater Abraham, zwar seinen zweiten Sohn dafür vorbereitend ‚gebunden hat‘,

aber eben nicht opferte (wie

bestimmte Bibelüberschriften irrend/medial,

bis interessiert, titeln): während er seinen

erstgeborenen – und zwar

zusammen mit dessen Mutter Hagar,

der (selbst diesbezüglich) fügsamen/gezwungenen

Edelmagd

(bis sklavische ‚Ammen-Überbietung‘) Sahras, gar ägyptische

Prinzessin,– zum Streben(srisiko)

in die Wüste schickte/zwung: So dass diese beiden wundersam (durch

Gottes Tiere) gerettet

werden konnten/mussten. Sondern auch

die, ja von Aposteln

durchaus, gar satisfaktionstheologisch

(gerecht), geäußerte, Deutung des Todes Jeschuas / Jesu – als Ereignis

bekanntlich die am besten belegte Aussage der apostolischen Schriften überhaupt – als/zum Opfertod (gar daher/dazu ‚Christus/Erlöser‘

genannt / bekenntnisrelevant) reicht – gleich gar endgültig vollzogene / vollkomme Aufhebung /

Erfüllung / Beendigung jedes Menschenopfers – (bestenfalls) zu kurz. |

Die zumal christlicherseits bis

emblematisch/hyperreal als (geplante/vorzeichenhafte) Opferung Isaaks bekannt

gewordene Bindung und Schlachtungsbereitschaft durch Abraham (wider sich selbst maximiert – zumal da ‚in höherem Auftrag / auf

allerhöchsten Befehl‘: sind auch/sogar diesmal gegenwärtige Mord-Kriterien

nicht erfüllt); wird von

desselben Vaters und Fürsten (vielen

[fehlenden; vgl. etwa nit bis wider Ba.Br.]

Erwähnungen / Hinweisen nach, anscheinend

eher un)bekanntliche, vorhergende Vertreibung Hagars und Ismaels in die

tödliche Wüste gar eher noch überboten (zwar

aus ‚niederen Beweggründen‘ seitens der eifernden/verspottezen

Fürstin Sarah – zunächst ebenfalls gegen abrahams

Willen, doch mit g’ttlicher Zustimmung, und, doch

unzureichender, Bevorratend ausgerüstet) –

deren Tod/Tötung ebenfalls (bereits)

durch G’ttes Eingreifen verhindert wurde –

eben ohne Abrahams/Ibrahims – zugleich [teils/ja] durchaus

lobend/vorbildlich athestiertes – Verhalten ((zumal

nahen Angehörigen / Schutzbegohlenen gegenüber) zu

ändern oder zu löschen (der sich durchaus

ohnehin in der [‚manchenteils‘ besonders strittig ‚vergleichsweise‘ kontrastiert

werdenden] wichtigen

Reihe ethisch-moralisch

versagt-habender ‚biblischer Gestalten‘, ‚Person[ifikation]en‘

seit Adam von Isch

und Ischa ups,

die – allenfalls bis auf weniege ausdrückliche

Ausnahmen wie [den ‚entrückten/unverstorbenen‘] Henoch und Elia, so änlich wie

der [sterbliche] Nochchide / Nichtchrist / Nichtjude

/ Nichtmuslim Hiob,

oder ähnlich, anstatt uniwok, apostolisch der Jude / G‘ttesknecht Jeschua – auch und obwohl g’ttesfürchtig, bis ‚dessen ‚Herzen nahe/entsprechend‘, der [gar gegenwärtigen,

äh ‚innerraumzeitlich‘/zwischenmenschlich,

zumal einseitig, verweigerbaren]

Vergebung bedürfen /bis\ fähig). Was mit Fürstin

Sara und Prinzessin/Sklavin Hagar … Sie

wissen ohnehin schon. |

|

|

Kommentare und Anregungen sind willkommen unter: webmaster@jahreiss.eu |

||

|

|

|

||

|

|

|

by

|