![]() Sollte Ihr Monitor bzw. Browser

(neben- sowie untenstehende) úéøáò Hebräische Schriftzeichen úåéúåà fehlerhaft darstellen - können Sie

hier mehr darüber finden. אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת

Sollte Ihr Monitor bzw. Browser

(neben- sowie untenstehende) úéøáò Hebräische Schriftzeichen úåéúåà fehlerhaft darstellen - können Sie

hier mehr darüber finden. אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת

|

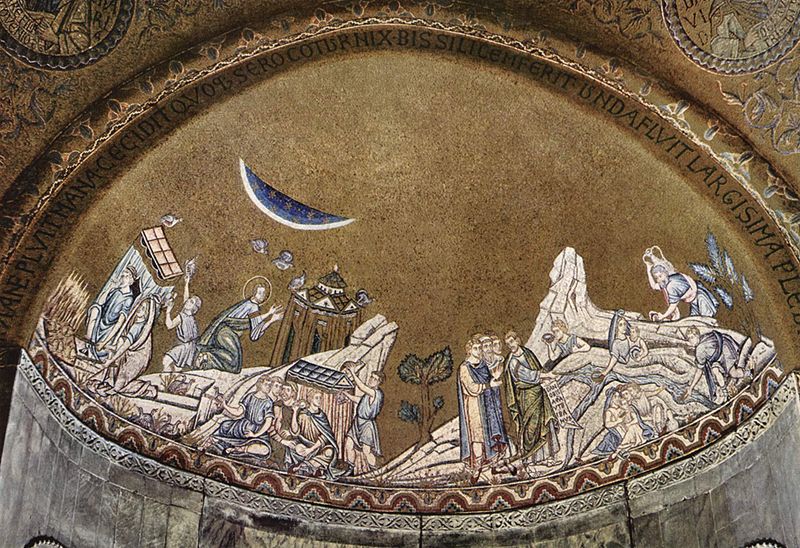

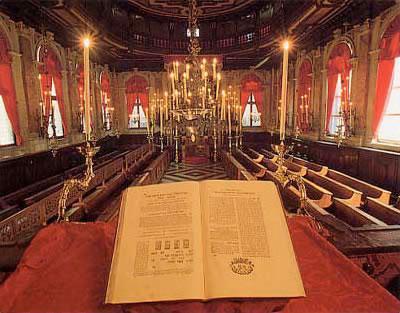

Mosaiken,

der Kuppel und der Lynette des Hebräers Moschä, ‚unseres

(Hilfs-)Lehrers?‘, mit acht Szenen nördlich in/an/vor der ‚Goldenen

Basilika‘

|

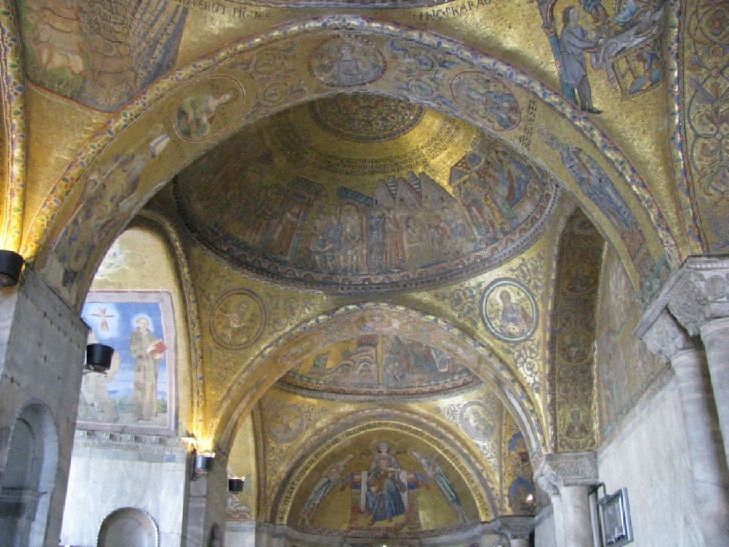

Von den schließlich zehnten, Genesis-strukturellen, der ‚anfänglichen‘ |

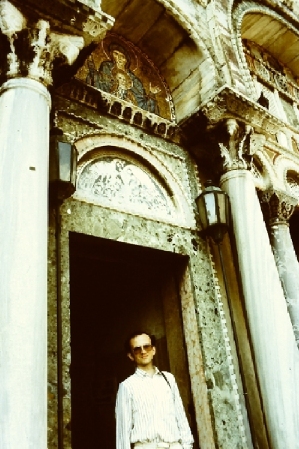

Von unter der mittleren

‚Josefskuppel‘ des Nordatriums, in Richtung Osten, auch zur ‚Moseskuppel‘, überm Blumentor, hin zum Querschiffsportal San Marcos,

‚sehend‘. Piazetta de leonini links und Seitenschiff des St. Petrus rechts‚

‚neben dem Foto‘ vorstellbar. |

Namen – manche Kerninhalte vom ‚Beginn‘ /bereschit/ בראשית des

gleichnamigen tanachischen Buches –

beendet/erledigt einiger

Christen – äh

mancher Vorstellungen – Mosaikenzyklus des Atriums/Nathex (der Vorhalle von San Marco) recht wundersam / gewohnt paradox  rasch zum/ins

Querschiff.

rasch zum/ins

Querschiff.

![]() Sollte … אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת Anmerkung

ךׅקדוּק für Pedanten, äh ‚natürlich‘ Grammatiker:

Sollte … אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת Anmerkung

ךׅקדוּק für Pedanten, äh ‚natürlich‘ Grammatiker:

Ja, die

Transskription ‚der Namen‘, nein

des hebräischen Wortes /schmot/

שמוֺת zumal dafür,

ist in diesem web-Dateinamen (namen-schamot.html) falsch

geschrieben! Das –

gleich gar nach/im/von ‚orientalischem‘

Sprachempfinden – phonetisch

zwischen schin ש und mem מ kaum, bis nicht, hörbar erforderliche ![]() schwa

(in

schwa

(in ![]() massoretischen

‚Punktierungen‘ der Quadratschrift als eine Art ‚Doppelpunkt‘ mitten unter dem

vorangehenden Zeichen hier שְׁ deutlich gemacht/orthographierbar)

erklingt gegenwärtig allenfalls wie ein ‚Murmelvokal‘ (in Richtung ‚e‘; – solche ‚schwach‘ nach אֱ

‚ä‘ oder [etwas

unterschiedlich ‚langem‘ respektive gar ‚o‘-artig?] ‚a‘ אֲ , אֳ klingen sollende könnten, bis würden,

also dementsprechend gekennzeichnet erwartet

werden dürfen).

massoretischen

‚Punktierungen‘ der Quadratschrift als eine Art ‚Doppelpunkt‘ mitten unter dem

vorangehenden Zeichen hier שְׁ deutlich gemacht/orthographierbar)

erklingt gegenwärtig allenfalls wie ein ‚Murmelvokal‘ (in Richtung ‚e‘; – solche ‚schwach‘ nach אֱ

‚ä‘ oder [etwas

unterschiedlich ‚langem‘ respektive gar ‚o‘-artig?] ‚a‘ אֲ , אֳ klingen sollende könnten, bis würden,

also dementsprechend gekennzeichnet erwartet

werden dürfen).

[Falsche Absicht bis

unbeabsichtigt falsch –

müssen nicht unbedimgt immer

nur zu den falschen Fragen gehören]

[Falsche Absicht bis

unbeabsichtigt falsch –

müssen nicht unbedimgt immer

nur zu den falschen Fragen gehören]

Absicht? – In semitischen Denkweisen finden sich/wir (prompt pluralisch) mehrere,

lexikalisch zutreffend mit/in/als ‚Grammatica‘ übersetzlich zu verstehende Semiotica

/ ‚Aus-/Eindrücke‘. Immerhin ‚auf den Straßen Israels‘, respektive ‚von

Israelis‘, würde jemand – ungeachtet all solcher Aussprache/n

– durchaus verstanden werden;

da/indem Sie Vokale

(bei/wegen deren so

erheblicher Bedeutungsänderungseinflüsse) nicht-selbstlautend

(japhetisch / massoretisch) überbetonen

müssen.

|

|

||

|

(Denn) Ein, bis das, nun/insofern zweite/s biblische Buch /sefer/ ספר (des Mosche, äh der) Namen /schemot/ שׁמות – zumal christlicherseits zu ‚Exodus‘ lat(e)inisiert, also als jenes vom ‚Auszug‘ verstanden – beginnt, genau – von rechts her – (vor)gelesen, bekanntlich וְאֵלֶּה שְׁמוֺת … mit einem ‚waw/vav‘, dem hebräischen undװaber-Laut

sowie (das Wort וו VaV\UaU übersetzt wird)

‚Haken‘-Verbindungszeichen, das den Dialog / das Zwigespärch

– (wiederaufnehmend)

beinhalte, oder ganz, ‚von Anfang an‘ (erstmals Genesis/bereschit 1:1 respektive seit[ וַיּ֥אֺמֶר 1:3 ]her) – fortsetzt / aufnimmt. |

||

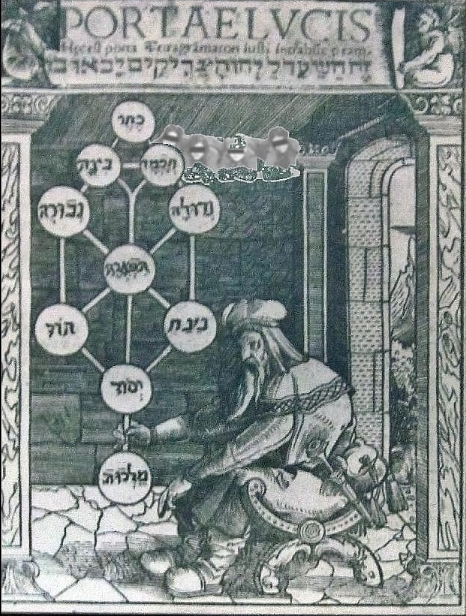

#hierfoto

[Falls bis wo/wem Schrift-Zeichen

etwas bedeuten – eigene/neue ‚Bibel‘-Verständnisse bis Übersetzungen] Na

klar, jenen seit Jahrhunderten andauernden, über des (nummerisch sechsten) Zeichens ן Aussprache(varianten) selbst, und seine

Bezeichnung/en, gleich ebenso inklusive.

Die – geläufig oft auch /vav/, bis gar eher

/uau/, transkripierte/gesprochene – Konjunktion /waw/ steht da um alef-lamed-he

אלה (den

‚diese‘ genannten grammatikalischen Aspekt / Gedanken repräsentierend)

erweitert, vor schin-mem-o(-waw)-taw שמות wohl /schmot/ oder /schemot/ zu sprechen, und

‚Namen‘ bedeutend: «UndװAber

dies/e (sind/waren) Namen (der/jener)

Söhne/Nachkommenschaft/Kinder Jisraels, die kommenden nach Ägypten/mitzarima

mit Ja’akow ... »

Ähnlich bekannt auch, dass beides Israel und Jakob zunächst als Namen eines

– gleichwohl von letzterem zu ersterem veränderten – Menschen, und (spätestens) dann für dessen

Nachkommenschaft/en, gebraucht werdenden, respektive gebräuchlich sind. – Semitische(!) Denken

gebraucht/benötigt(„) und bemüht(!) auch gerade hier keine sprachliche

Gegenwartsform von ‚sein/werden‘

– zumal diese Mose und Israel so untrennbar mit, und in, dem ‚Namen‘-Buch spezifisch erschlossen wird.

Angerufen wird/werden G-ttes Name/n ja bereits ‚seit‘ bereschit/Genesis

, wohl den Tagen Seth's, der

dafür teils besonderes Ansehen erhält, und erscheint/erscheinen daher/insofern

durchaus bekannt/gegeben. G-ttes Adressierbarkeiten / Anredbarkeit setzt aber –

wie jede eines Gegenübers /kengdo/

כנגדו oder Selbst's überhaupt – weder voraus, den richtigen,

noch gar den einzigen, Namen dafür zu verwenden oder wenigstens

kennen/verbergen zu müssen. –  Noch genauer genommen wissen wir

Menschen (bis/jedenfalls)

heute, nicht was Namen

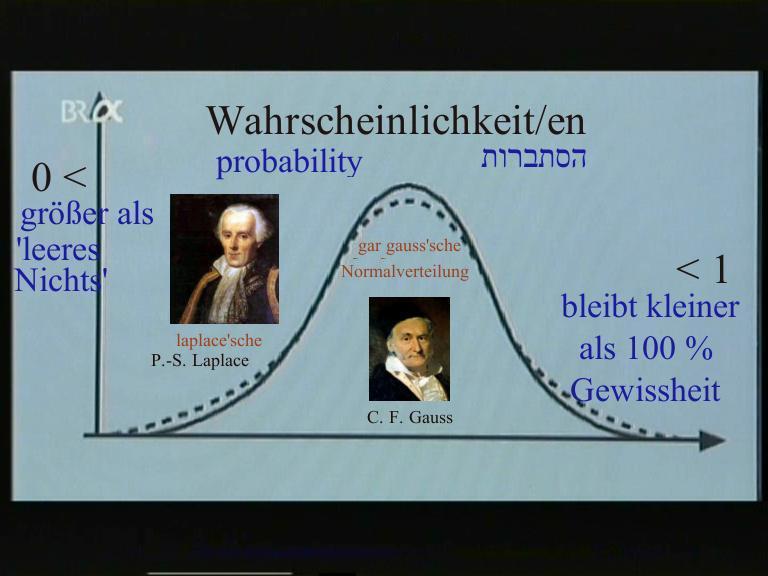

sind/werden, können es intersubjektiv konsensfähig wahrscheinlich

überhaupt nicht qualifiziert wissen (Nichtwissensprinzip / Grenze analytischer

Sprachphilosophie). Was den Gebrauch von Namen nicht etwa

verunmöglicht, und leider nicht

einmal so sorgfältig, vorsichtig, zurückhaltend pp. macht, wie es dies

angeraten erscheinen lassen könnte. Zumindest die omnipräsent üblich Miss- und

Gebrauchsweisen von Namen – gleich gar

mit (beabsichtigten, bis kaum

bemerkten) magischen/beschwörenden Absichten – könn/t)en da zu Denken

geben: Dass wir weder, über die Sache/n, noch über die Person/en verfügen,

weil/wo wir meinen darüber/davon reden/denken zu können, und/oder dies eben

tun (respektive verbieten s/wollen).

Noch genauer genommen wissen wir

Menschen (bis/jedenfalls)

heute, nicht was Namen

sind/werden, können es intersubjektiv konsensfähig wahrscheinlich

überhaupt nicht qualifiziert wissen (Nichtwissensprinzip / Grenze analytischer

Sprachphilosophie). Was den Gebrauch von Namen nicht etwa

verunmöglicht, und leider nicht

einmal so sorgfältig, vorsichtig, zurückhaltend pp. macht, wie es dies

angeraten erscheinen lassen könnte. Zumindest die omnipräsent üblich Miss- und

Gebrauchsweisen von Namen – gleich gar

mit (beabsichtigten, bis kaum

bemerkten) magischen/beschwörenden Absichten – könn/t)en da zu Denken

geben: Dass wir weder, über die Sache/n, noch über die Person/en verfügen,

weil/wo wir meinen darüber/davon reden/denken zu können, und/oder dies eben

tun (respektive verbieten s/wollen).

Immerhin gilt ‚der‘, bis jeder' Name G'ttes als Quelle der Identitäten /

Selbigkeiten.

Das latinisiert als ‚Expdus / Auszug‘

bezeichnete zweite Tora-Buch ![]() beginnt (gar anscheinend weniger beachtet)

eben mit (den) Namen /schemot/ der Söhne Jisraels/Jakobs, die

(mit, und vor, ihm)

nach/in mitzarim(a)/Ägypten eingeladen, eingewandert und willkommen sind/waren;

– also mit einem

wichtigem Aspekt der vorausgehenden

‚Josefsgeschichte‘ dessen was aus Ja’akow/Israel wuede, der zehnten /toledot/ bereschits/‘der

Genesis‘.

beginnt (gar anscheinend weniger beachtet)

eben mit (den) Namen /schemot/ der Söhne Jisraels/Jakobs, die

(mit, und vor, ihm)

nach/in mitzarim(a)/Ägypten eingeladen, eingewandert und willkommen sind/waren;

– also mit einem

wichtigem Aspekt der vorausgehenden

‚Josefsgeschichte‘ dessen was aus Ja’akow/Israel wuede, der zehnten /toledot/ bereschits/‘der

Genesis‘.

Gar einleuchtend, dass/wenn/wie – zumal dagegen –

sogar so komplexe, wie die

musivischen, ‚ewigkeitsmahlerischen‘

Darstellungen der sieben Kuppelmotive (

Gar einleuchtend, dass/wenn/wie – zumal dagegen –

sogar so komplexe, wie die

musivischen, ‚ewigkeitsmahlerischen‘

Darstellungen der sieben Kuppelmotive (OD2-45.jpg: 45 Atrium, Moses cupola, northwest pendentive: Zacharia

(Procuratoria) - Otto Demus 2 Bände English SW

Moses vor dem brennenden Dornbusch; 2. Mose 3,9– 10. AKG

) und jenes der Lynette (von der wundersamen

Teilung immerhin des Meeres) derart

‚golden‘ bevorzugt verwendet

werden. ![]() Zu den

eher unbekannten/unbeachteten, an sich logischen

mithin nicht-Selbstverständlichkeiten

gehört, dass es/was Verbotenes, deswegen und damit nicht notwendigerweise

unterbleibt (gar häufig sogar

im Gegenteil).

Zu den

eher unbekannten/unbeachteten, an sich logischen

mithin nicht-Selbstverständlichkeiten

gehört, dass es/was Verbotenes, deswegen und damit nicht notwendigerweise

unterbleibt (gar häufig sogar

im Gegenteil).

‚Erstmals‘ in der, bis sogar als die, Tora (im engsten begrifflich, nein

eben schriftlich, verwendeten Sinne, des auch nach Mose benannten Fünf[- bis Sieben]-Buches, vom Griechischen:. Pentateuch) wird ‚des Bundes Buch‘ /sefer hatora/

von hier an erwähnt, auf- und gar fortgeschreiben: Zwar ist dabei/daran nicht

notwendigerweise die ‚Verschriftlichung‘ bzw. ‚Buchrollenform‘ (zumal auch

Steintafeln graviert werden) als solche ‚neu‘ (ras erste tanachisch genannte

Buch /sefer/ ist bekanntlich jenes der /toledot haadam/ von den

Hervorbringungen der/dutch die Menschenheit) doch scheint hier erstmals (auch

und gerade sowohl nach Noah’s Bund, als auch nach den sowohl zusätzlichen, als

auch spezifischeren von Abram zu Abraham) G’ttes-Bund – mit wem - auch – immer (worüber

der Streit, zumindest, anzudauern

scheint) – (also eben nicht etwa nur) Schriftform/en zu (jene von Urkunden bis

Normen und Gesetzen längst nicht ausgeschlossen, doch auch nicht unbedingt

vereinzigt / darauf beschränkt) haben. Jedes Zeichen, ob etwa akustisch oder

optisch, bedarf jedoch(bekenntlich der Deutung um verstanden zu werden, was zu

geren übersehen, bis betritten wird. Schriftliche unterscheiden sich diesbezüglich keineswegs. Gerade, und sogar,

Juristen sind sich nicht darüber einig, was das ‚ist‘ in/aus dem Satz ‚die

Würde des Menschen ust unantastbar‘ bedeutet: Ein/Das deslriütiv

gemeinte ‚ost‘ würde behaupten, dass es nicht möglich ist des/der Menschen

Würde anzutasten; und\aber ein/das normativ verstandene (bis zu verstehende)

verbietet diese anzutasten, mithin mögliches zu tun  (vgl. R. Spähmann

versus H. Dreier gemeinsam gerade am/zum Exempel des Gekreuzigten Jesus/Jeschua, eben auch zu rechtlich hier

eher begrenzten Auswirkungen dieses Unterschiedes; O.G.J.). Doch/Dabei

stehe dieser Satz eins des Artikels eins Grundgesetz der Bundesrepublik

Deutschland, so formuliert ja gar nicht in der Tora/Bibel, oder anders ausgedrückt,

bis inhaltlich, ja vielleicht sogar/gerade doch thematisiert? Jedenfalls sind

und waren sowohl die Rabbinen, als auch (bereits) christliche wie (dann auch) islamische ‚Theologen‘ durchaus Rechtsgelehrte, und

werden – mit etlichen

Schwerpunktverlagerungen zu/in der staatlichen/r

Rechtspflege

– manchmal, vielerorts

weiterhin juristisch tätig.

(vgl. R. Spähmann

versus H. Dreier gemeinsam gerade am/zum Exempel des Gekreuzigten Jesus/Jeschua, eben auch zu rechtlich hier

eher begrenzten Auswirkungen dieses Unterschiedes; O.G.J.). Doch/Dabei

stehe dieser Satz eins des Artikels eins Grundgesetz der Bundesrepublik

Deutschland, so formuliert ja gar nicht in der Tora/Bibel, oder anders ausgedrückt,

bis inhaltlich, ja vielleicht sogar/gerade doch thematisiert? Jedenfalls sind

und waren sowohl die Rabbinen, als auch (bereits) christliche wie (dann auch) islamische ‚Theologen‘ durchaus Rechtsgelehrte, und

werden – mit etlichen

Schwerpunktverlagerungen zu/in der staatlichen/r

Rechtspflege

– manchmal, vielerorts

weiterhin juristisch tätig.

Und jedenfalls ist/wäre

der häufige Versuch als

gescheitert/widerlegt

zu betrachten, dass ‚alles was im Gesetz (sogar im sogenannten/vorgeblichen ‚Naturgesetz‘)

stehe, wirklich immer und überall genau so

(nicht allein/immerhin

geschrieben/gesagt sondern) gegeben vorzufinden, bis wenigstens erzwingbar/kommend, sei‘.  Mache

ja Niemand.

Mache

ja Niemand.

Was Juristen – gar zu allen

Zeiten und an allen Orten – zu (er)klären und schließlich verbindlich zu

entscheiden haben und hatten: Ist nämlich nicht allein, ‚was eiene/diese Norm

konkret bedeutet oder verletzt‘, sondern insbesonderr auch jedesmal ob diese

Norm für alle (respektive für

wen sie) überall (respektive

wo sie) und immer (respektive

wann) sie gilt, oder eben nicht. – Warum/Wie sich Gottes oder der

Menschen Normen darin/davon unterscheiden sollen, muss (bis kann) nicht

überzeugend (allenfalls

überredend/übersehend) einleuchten.

Die biblischen/der Tora tun dies jedenfalls nicht vollständig alle – da/indem

sich manche (gerade) in

ihrem ausdrücklichen Wortlaut angeben an wen sie sich wann und wo wenden.

Wenn/Da aber bereits in Rechtsfragen – wo also der Urteilsbedarf /

Entscheidungsnotwendigkeiten wohl am wenigsten strittig (dicht gefolgt vom.

Zumal politischen, Felde sozialer Verhaltenskoordination) – optionale und bedingte (bis sogar unterschiedliche

/ auch andere als die diesmal gewählten) Richtigkeiten (Fallrechtssysteme unterscheiden sich

von Prinzipien anwendenden, sogar Gesetze

z.B. Strafrahmen vorgebend – Gerichte in ihrer Urteilsfindung zudem frei

bleibend) bestehen können, ist kaum ernsthaft zu erwarten/hoffen,

dass Sptache(n) oder

etwa Wissenschaften (sehr im Unterschied, ja Widerspruch, zu den

meisten [philosophischen]

Meinungen, äh [theoretischen] Überzeugungen,

respektive [theologischen,

akademischen, kulturellen, gesellschaftlichen, medialen Gemurmel] Lehren, bis Dogmen – die

alle anderen/abweichenden Auffassungen für, mehr oder minder, unzureichend bis

falsch/böse, zu halten neigen/haben), Jedenfalls aber ‚Künste‘, immer

und überall / für alle/s und jede/n/s, die eine alleinig einzige (pareto) optimal richtige /

gültige / ästhetische /

gute / wahre / zulässige / treffende (etwa monokausalistische/komplexe, magische, weltformelistische

pp. final paradox endgültige – gleich

gar/eben jene für ‚die singuläre göttliche / natürliche / universelle /

ganzheitlich-holistische / überhimmlische / außeraumzeitliche‘ zu haltende /

auszugebende / anzubetende) Art und

Weise (der Wahrnehmung)

des (repräsentierenden/addressierenden)

Ausdrucks / der (bewirkenden/betreffenden)

Handhabung finden/haben müssten (oder wenigstens könnten).

|

Bibel und rabbinisches Judentum Zwei Arten

der Offenbarung [sic!] sind der Hebräischen Bibel bekannt [sic!].

Sie kennt [‚erwähnt‘ jedenfalls; O.G.J.] die „Vision“ oder die „Erscheinung“ (hebr.: mar'eh [מראה ; vgl. /mar’a/

‘‚Spiegel’]

vgl Ex 3,1 ff; Ez 11,24 u.ö.);

und sie redet vom „Worte Gottes“ (debhar

YHWH. [דבר יה־ה /dawar Adonai/]

vgl. Dtn 5,5 u. ö.) oder der

„Tora“ ([תורה] vgl. Jes 2,3 u.ö.), |

[Wesentlich ‚woher‘ (namentlich

von welchem[!]

Oberbegriff/en aus) Begriffsverständnisse definiert / verwendet

werden] |

Doch

auch / eher Selbsterschließungen,

gleich gar G’ttes – Wahrnehmungen

betreffend / aneignend-!/?/-/. (Jedenfalls

nicht allein fehlende / passende /

sämtliche / teilweise / verborgene / zutreffende Kenntnisse – von

Sachverhalten, Menschenverhalten, Ereignissen, /dewarim/ דברים

und/oder Daten.) |

|

|

|

worunter die göttliche Weisung zu verstehen ist, die sowohl aus Lehren [sic!

|

respektive eher narrativer, deswegen jedoch nicht etwa weniger

wesentlichen, oder gar wirkungslosen, ‚Geschichten‘, als etwa Theorien bis Systemen; O.G.J.

durchaus mit J.J.P.] |

|

||

|

als auch aus Gesetzen [sic! |

[Durchaus ebenfalls in der/den gesamten Verwendungsreichweite/n

und Bedeutungspaltette/n der ‚Gesetzes‘-Begrifflichkeiten:

etwa von Imperativen, über Rechtnormen und Prinzipien, bis zu

Regelmäßigkeiten respektive Verpflichtungen; O.G.J.] |

|

||

|

|

Das rabbinische Judentum blieb daher dem biblischen

Vorbild treu [sic!], wenn es das zweideutige

[sic! |

gar

vielgestaltiger unspezifiziert, nicht allein Inspiration und Intuition

göttlicher Einwohnung versus Weisungen adressieren könnend/sollend, sondern

etwa auch allgemein Wahrnehmungsergebnisse, bis insbesondere vorherberechnend

prognostisch / voraussehend prophetisch,

doch etwa auch hin zur Apokalypse

apostolischer, kanonisierter Schriften solchen Namens; O.G.J.] |

|

|

|

|

Wort „Offenbarung“ vermied und statt

dessen [sic! |

was

eine, gar vermeidbare, unglückliche, Akzeptanz des prekären Ausdrucks

‚Offenbarung‘ als

definitorischem Oberbegriff (für/über freiwillig persönlich relationalem

gar wechselseitige, Selbsterschließungen

von/der Subjekte/n) bedeuten könnte; O.G.J.], |

|

|

|

|

|

|

|

|

dem Zusammenhang entsprechend, entweder von gilluj schekhina [גילוי שכינה]. der ![]() Epiphanie [sic!] der Anwesenheit Gottes, oder von mattan tôra

[מתן תורה], dem Geschenk der göttlichen Weisung,

sprach. Ein jeder Empfang von göttlicher Weisung setzt eine Epiphanie [sic!] Gottes voraus [sic! Warum/Dass sich

eine Weisung nicht auch durch Kurierdienste überbringen ließe, erschließt sich

hier/so kaum notwendigerweise; O.G.J.]: aber nicht jede

Epiphanie Gottes muß unbedingt in einer Gesetzgebung [sic! gar nicht einmal immer in/als

uns schriftlich vorliegende Weisung/תורה? O.G.J.[] münden Für das rabbinische Judentum war der Pentateuch

[die kanonischen ‚Mosebücher‘ als

schriftlicher Tora im engsten Sinne] das

Offenbarungszeugnis [sic! ‚Selbsterschließungszeugnis‘?

Gleich gar im/als Konflikt mit personifizierten ‚Botinnen‘ Gottes,

respektive deren götzendienstfähiger / kritikunfähiger / distanzloser

Verehrung/en; O.G.J. begrifflich mit M.B. & F.X.R. et al. unten] par excellence. Ihm wurde eine größere

Autorität

als den [sie gar bereits middraschisch etc. auslegenden und spätestens insbesondere anwendenden; O.G.J.] Propheten und den Hagiographen [den übrigen Schriften der kanonischen Hebräischen Bibel /

Tanach] zugeschrieben. Jedoch führte diese [mit Sch.b.Ch. zwar als ‚Mitspracherecht‘, nicht aber als

‚Vetorecht‘, bei/in gegenwärtigen / künftigen Entscheidungsfindung/en, zu

verstehende/verwendende; O.G.J.] Autorität des Pentateuchs die Rabbinen nicht

zu einem buchstabengläubigen Fundamentalismus.

Epiphanie [sic!] der Anwesenheit Gottes, oder von mattan tôra

[מתן תורה], dem Geschenk der göttlichen Weisung,

sprach. Ein jeder Empfang von göttlicher Weisung setzt eine Epiphanie [sic!] Gottes voraus [sic! Warum/Dass sich

eine Weisung nicht auch durch Kurierdienste überbringen ließe, erschließt sich

hier/so kaum notwendigerweise; O.G.J.]: aber nicht jede

Epiphanie Gottes muß unbedingt in einer Gesetzgebung [sic! gar nicht einmal immer in/als

uns schriftlich vorliegende Weisung/תורה? O.G.J.[] münden Für das rabbinische Judentum war der Pentateuch

[die kanonischen ‚Mosebücher‘ als

schriftlicher Tora im engsten Sinne] das

Offenbarungszeugnis [sic! ‚Selbsterschließungszeugnis‘?

Gleich gar im/als Konflikt mit personifizierten ‚Botinnen‘ Gottes,

respektive deren götzendienstfähiger / kritikunfähiger / distanzloser

Verehrung/en; O.G.J. begrifflich mit M.B. & F.X.R. et al. unten] par excellence. Ihm wurde eine größere

Autorität

als den [sie gar bereits middraschisch etc. auslegenden und spätestens insbesondere anwendenden; O.G.J.] Propheten und den Hagiographen [den übrigen Schriften der kanonischen Hebräischen Bibel /

Tanach] zugeschrieben. Jedoch führte diese [mit Sch.b.Ch. zwar als ‚Mitspracherecht‘, nicht aber als

‚Vetorecht‘, bei/in gegenwärtigen / künftigen Entscheidungsfindung/en, zu

verstehende/verwendende; O.G.J.] Autorität des Pentateuchs die Rabbinen nicht

zu einem buchstabengläubigen Fundamentalismus.

Dieselben Rabbinen, die den Pentateuch zur höchsten Autorität

[sic!] in Glaubens- [sic!] und

Praxisfragen erhoben hatten,

bestanden dennoch

[sic! oder eher ‚deswegen‘? O.G.J.] darauf,daß sich die volle

[sic! insofern und von daher genügt es (u.E.)

nicht die ‚mündliche Tora‘, gleich gar den ‚weißen ‚Buchstaben‘-Raum um der

schwarzen Schruft-Feuer her‘ mit / in / als / auf ‚Tradition/en‘ (gleich gar

konfessionall- religiös spezifizierte) übersetzt / reduziert zu verstehen.

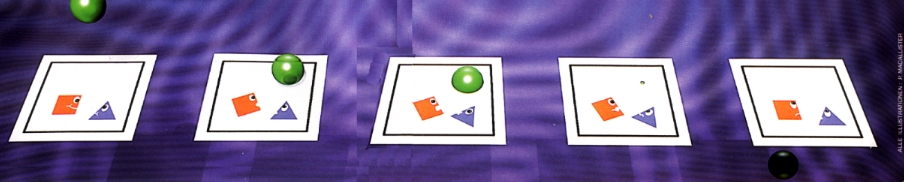

Bereits wie Sie/wir ‚zählen‘ erweist sich als weitaus weniger erwartungsgemäß

eindeutig, bis zwingend. Gerade/Schon mathematische Reihen/Folgen

repräsentieren Wahloptionen: 1; 2; 3; 4; 5; … ? 0;

1; 2; 3; 4; …? 2; 4; 8; 16; 32; …? 1; 4; 9; 16; 25; … ?… ? 1; 10; 100;

1000; 10000; … ? … ? i: ii: iii; iv; v;

…? z; y; x; w; v; …? … ? א׳ ; ב׳

; ג׳ ; ד׳

; ה׳ ; … י״א ; … י״ד ; ט״ו ; ט״ז ; י״ז ; … ת׳ ; …![]() ? O.G.J.] Offenbarung [sic!]

Gottes nicht auf den

Pentateuch und noch nicht einmal

auf die Bibel als Ganzes beschränke. Sie lehrten nämlich

[sic! jedenfalls ‚zudem / diesbezüglich‘;

O.G.J.] das Dogma [sic! gar eher weniger, bis ‚eigentlich‘ im

exformativ-denkerischen Ansatz überhaupt nicht ‚dogmatisch‘ (außer wohl / eben

der Existenzbehauprung/en G’ttes, wird sieh ‚jüdischerseits konfessionenübergreifend

konsensfähig‘ ohnehin

onthologisch kein. im engeren Sinne. ‚Lehr-Dogma‘ nachweisen lassen), sondern

vielmehr logischerweise notwendigen, da nie umgebungsfreien (jedoch von

Wahrnehmenden eher selten, als solches, am ehesten beim/vom Übersetzen, als

konfliktanläßliche Schwierigkeiten, bemerkten / reflektierbaren) deutendem

Verstehens jedweder Gramatica / Semiotik überhaupt; vgl. insbesondere beiderlei

Bedeutungen / Vokalaussprachen von resch-waw-chet ר־ו־ח als ‚Raum/rewax/‘ und\aber ‚Wind/ruax/‘, zu

häufig allenfalls eher unglücklich, äh griechisch, auch als ‚[Gottes] Geist‘,

bis auf λόγος /lógos/ (gar versus νόμος /nomos/? – ersteres hebräisch eben eher mit: דבר /dawar/ eben sowohl ‚Sache‘ als auch ‚Wort‘ dafür,

repräsentabel) reduziert, popularisiert übersetzt/verstanden, bis etwa Ps. 62:12 eines hat G’tt geredet, zweierlei habe ich

vernommen‘; O.G.J. mit David] von der „zweifachen Tora“. Zusätzlich [sic! gar eher als/da des Wortwörtlichen / Ausdrücklichen /

Repräsentationen kontextuelle,

komplementäre (raumzeitlich sogar veränderlichen) ‚Außerhalbs‘ und

dennoch/gerade auch darin respektive damit/dazwischen (nicht allein griechisch

‚meta‘-genannt) überhaipt wirkend! O.G.J.] zu der

„geschriebenen Tora“ [תורה שבכתיו

/tora schäbik-taw/]

soll Gott auch eine [sic! nein, studierend und anwendend, ‚anze, gar unendliche,

unerschöpfliche, unergründliche Vielfakten Vielzahlenmengen davon / daran /

darin‘; O.G.J.] „mündliche Tora“ [תורה שבעל פה

/tora schebal pe/]

geoffenbart [sic! ‚des (gar geschrieben, bis dazwischen) Da-Stehenden / Gesagten Verstehenkönnen

zugänglich gemacht/erlaubt‘; O.G.J.] haben, die

schließlich [doch nicht etwa

bereits vollständig final und vollkommen vollendet; O.-G.J.] in der rabbinischen Literatur ihren - teilweisen - schriftlichen

Niederschlag gefunden haben soll und durch die allein die „geschriebene Tora“ [/tora

schebik-tav/] richtig

[sic! gar anstatt ‚ein(ein)deutig singulär und

für immer bis ewig überall exakt deckungsgleich gerade so übereinstimmend

zusammenpassend, logisch widerspruchsfrei, allumfassend und allen gleichzeitig,

gemeinsam einleuchten müssend‘ – damit aber gerade auch nicht etwa ‚nach

einseitiger Wahl / in beliebiger Willkür‘, sondern, zumal

situationsunabhängig,

beziehungsrelationale Zuverlässigkeit/en anbietend/ermöglichend, anstatt

Gefolgschaften erzwingend; O.G.J.] verstanden werden kann. Man vergleiche damit etwa [/ ‚immerhin‘ oder ‚zumindest‘; O.G.J. vielleicht sogar

durchaus mit ‚sola scriptura‘-An- bis ‚kulturellen‘ Einsichten ‚der/von

Freiheit‘ vereinbar?]

die Rolle [sic!

mehr oder minder eingestanden/reflektiert; O.G.J. allem Wahrnehmen

‚hermeneutisch-deuterischen‘ Bedarf unterstellend, zumal jenen ‚objektiven‘

Leuten die ihn legnen müssen/wollen], welche

die Tradition und das Lehramt in der katholischen Kirche oder die Hadith im

Islam spielen.

? O.G.J.] Offenbarung [sic!]

Gottes nicht auf den

Pentateuch und noch nicht einmal

auf die Bibel als Ganzes beschränke. Sie lehrten nämlich

[sic! jedenfalls ‚zudem / diesbezüglich‘;

O.G.J.] das Dogma [sic! gar eher weniger, bis ‚eigentlich‘ im

exformativ-denkerischen Ansatz überhaupt nicht ‚dogmatisch‘ (außer wohl / eben

der Existenzbehauprung/en G’ttes, wird sieh ‚jüdischerseits konfessionenübergreifend

konsensfähig‘ ohnehin

onthologisch kein. im engeren Sinne. ‚Lehr-Dogma‘ nachweisen lassen), sondern

vielmehr logischerweise notwendigen, da nie umgebungsfreien (jedoch von

Wahrnehmenden eher selten, als solches, am ehesten beim/vom Übersetzen, als

konfliktanläßliche Schwierigkeiten, bemerkten / reflektierbaren) deutendem

Verstehens jedweder Gramatica / Semiotik überhaupt; vgl. insbesondere beiderlei

Bedeutungen / Vokalaussprachen von resch-waw-chet ר־ו־ח als ‚Raum/rewax/‘ und\aber ‚Wind/ruax/‘, zu

häufig allenfalls eher unglücklich, äh griechisch, auch als ‚[Gottes] Geist‘,

bis auf λόγος /lógos/ (gar versus νόμος /nomos/? – ersteres hebräisch eben eher mit: דבר /dawar/ eben sowohl ‚Sache‘ als auch ‚Wort‘ dafür,

repräsentabel) reduziert, popularisiert übersetzt/verstanden, bis etwa Ps. 62:12 eines hat G’tt geredet, zweierlei habe ich

vernommen‘; O.G.J. mit David] von der „zweifachen Tora“. Zusätzlich [sic! gar eher als/da des Wortwörtlichen / Ausdrücklichen /

Repräsentationen kontextuelle,

komplementäre (raumzeitlich sogar veränderlichen) ‚Außerhalbs‘ und

dennoch/gerade auch darin respektive damit/dazwischen (nicht allein griechisch

‚meta‘-genannt) überhaipt wirkend! O.G.J.] zu der

„geschriebenen Tora“ [תורה שבכתיו

/tora schäbik-taw/]

soll Gott auch eine [sic! nein, studierend und anwendend, ‚anze, gar unendliche,

unerschöpfliche, unergründliche Vielfakten Vielzahlenmengen davon / daran /

darin‘; O.G.J.] „mündliche Tora“ [תורה שבעל פה

/tora schebal pe/]

geoffenbart [sic! ‚des (gar geschrieben, bis dazwischen) Da-Stehenden / Gesagten Verstehenkönnen

zugänglich gemacht/erlaubt‘; O.G.J.] haben, die

schließlich [doch nicht etwa

bereits vollständig final und vollkommen vollendet; O.-G.J.] in der rabbinischen Literatur ihren - teilweisen - schriftlichen

Niederschlag gefunden haben soll und durch die allein die „geschriebene Tora“ [/tora

schebik-tav/] richtig

[sic! gar anstatt ‚ein(ein)deutig singulär und

für immer bis ewig überall exakt deckungsgleich gerade so übereinstimmend

zusammenpassend, logisch widerspruchsfrei, allumfassend und allen gleichzeitig,

gemeinsam einleuchten müssend‘ – damit aber gerade auch nicht etwa ‚nach

einseitiger Wahl / in beliebiger Willkür‘, sondern, zumal

situationsunabhängig,

beziehungsrelationale Zuverlässigkeit/en anbietend/ermöglichend, anstatt

Gefolgschaften erzwingend; O.G.J.] verstanden werden kann. Man vergleiche damit etwa [/ ‚immerhin‘ oder ‚zumindest‘; O.G.J. vielleicht sogar

durchaus mit ‚sola scriptura‘-An- bis ‚kulturellen‘ Einsichten ‚der/von

Freiheit‘ vereinbar?]

die Rolle [sic!

mehr oder minder eingestanden/reflektiert; O.G.J. allem Wahrnehmen

‚hermeneutisch-deuterischen‘ Bedarf unterstellend, zumal jenen ‚objektiven‘

Leuten die ihn legnen müssen/wollen], welche

die Tradition und das Lehramt in der katholischen Kirche oder die Hadith im

Islam spielen.

Christentum

Im christlichen

[sic!] Glaubensverständnis

[sic! gleich gar allenfalls den ‚sekundären‘ /

‚sachverhaltlichen‘ / ‚dogmatischen‘ Verständnissen des Glaubensbegriffsfeldes;

O.G.J. mit M.B. bis R.H.] erreicht die Offenbarung [sic!]

Gottes ihren Höhepunkt in

Gottes Inkarnation in Jesus Christus [sic!] wobei der ‚Erlösungstopos‘ nicht notwendigerweise jenem

‚der Aussöhnung, gleich gar nicht allein/immerhin mit Gott‘, vorgezogen

sein/werden muss, um Erkenntnisfortschrittsparadigma gerecht zu werden, zumal,

mindestens ‚transzendent / außerraumzeitlich‘, auch schon ‚alles Kommende‘,

zumal עולם הבא /olam haba/ bekannt, anstatt etwa ‚gegenwärtig auf Erden / unter

der Sonne anwesend‘; O.G.J.]. Da aber auch für das rabbinische Judentum

die Tora mehr [sic!] bedeutete als nur das auf Pergament

geschriebene Wort (die Tora war [sic! gar eher

‚durativ‘ denn

‚beendet‘ zu verstehen?

O.G.J. nicht so ganz ohne machen ‚gnosis‘-‚ bis ‚Hellenismus‘-Verdacht in

beiderlei Überlieferungen]

z.B. auch das Werkzeug, mit

dem, oder der Plan, nach dem Gott die Welt erschuf; vgl. BerR 1,1), ist vieles, was

im Prolog zum Johannesevangelium steht,

Juden und Christen gemeinsam.

Allerdings spalten sich die

Wege beim 14. Vers („Und das Wort

ist Fleisch geworden“), der im Johannesevangelium das

charakteristisch Christliche [sic! gar eher ‚Hellenistische- bis gnöstisches-Übergreifen‘? O.G.J.]

ausdrückt, während die

jüdische Theologie [sic!] einerseits mit ihrem Begriff von der

Schekhina [שכינה] nie so

weit ging, in einem einzelnen Menschen [oder

gar Symbol bis Gegenstand? O.G.J. durchaua besorgt] die volle Verkörperung

Gottes zu sehen, und auch anderseits in der [sic! analytisch/sprachphilosophisch gar nicht verzichtbaren Erkenntnisverfahren;

O.G.J. /paedes/-orientiert-פרד״ס mit M. Buber] Lehre von der „mündlichen Tora“ den [sic! gar des

resch-waw-chet ר־ו־ח sowohl Raumes als auch

der Bewegung/Vermittlung zwischen Sendenden und Empfangenden; O.G.J. eher

bei/mit den ‚Teig‘-Metaphern des Nussschalen-Theorems unvollständig

verstandener Toraschichten/סוד] Ausdruck für die fortdauernde Offenbarung [sic! mindestens aber

der situativ aktuellen Anwendung von Rechts-

äh Weisungstexten bis G’ttes Selbsterschließungen; O.G.J. /darasch/-Gemurmel-entblößend-דרש] der göttlichen Weisung

gefunden hat.

Mittelalter

Im Mittelalter wurde das

[sic! eben ‚ein‘ in einer bestimmten, durchaus

fragwürdigen Art und Weise verstandenes; O.G.J.] Verhältnis

zwischen Offenbarung [sic! gleich gar

‚Glauben‘ genannt und als ‚das für wahr-Halten von Sätzen, bis deren

Bekenntnis‘ definiert;

O.G.J. mit R.H.]

und Vernunft [sic! indoeuropäisch zum/vom allen gemeinsam und gleich singulär

vorgesetzten allerobersten Gesamten vergottemd, äh verteilend; O.G.J.] Gegenstand einer sich durch die

Jahrhunderte ziehenden

Diskussion. Da [sic!]

aber schon von den frühen Rabbinen die menschliche

Entdeckung von Vernunftwahrheiten

aJs_Gnadentat Gottes angesehen

wurde, kam es [sic! gar eher

platonisch singulärem Wahrheitsverständnis geschuldet; O.G.J.] zu der weitverbreiteten Behauptung, daß ein Konflikt zwischen

Offenbarungs- und Vernunftwahrheiten an und für sich gar nicht bestehen kann [sic! eher, gar fälschlich, ‚nicht könne‘ – respektive

‚(‚Vielfalten Vielzahlen-Füllen‘ / Paradoxes, bis, zumal ‚zweckfrei‘, Kontemplatives) nicht

existieren dürfe‘; O.G.J.].

[Hinter der Entstehung dieser / Entscheidung für

diese Problemstellung(smuster, im engeren gar nicht

notwendigerweise beantwortungspflichtigen / nicht unausweichlichen Sinne),

verborgen / verstellt der (auch hier versuchte)

Blick auf, bis hinter/über, einen der grundsätzlichsten Verständnisirrtümer der

/ Fehlerwartungen an und von beziehungsrelationalen

alef-mem-nun-Begriffehorizonte/n א־מ־נ mit deren, bis gar unter, durchaus wissbare und wichtige,

doch alternativenreich optional präsentablen, Inhalte (an Sätzen, bis

über/von Sachverhalten respektive Menschenverhalren), die einander keineswegs hierarchisch, oder

summenverteilerisch (‚entweder-oder‘-dichotom) gegenüber gestellt

sein/werden/bleiben müssen. – Von besonderer Bedeutung, dass derartige Unterscheidung/en gerade auch ‚rein

innerweltliche‘ Beziehungen jedes Erkenntnisprozesses, auch/schon abgesehen von

(außer-

bis überraumzeitlichen) Transzendenzfragen,

betrifft.]

Warum dann also überhaupt Offenbarung? Auf diese Frage [sic! genauer ebenfalls ‚nur‘, im engeren

begrifflich-konzeptionellen Denksinne, eine prekär aus vorstehenden

‚Offenbarungsvertrauen-versus-Vernunften-Wissen‘-Axiomen abgeleitete Problemstellung; O.G.J. mit R.G.O.

Prinzipiengöttzendienst vermutend] antwortete

Saadja Gaon im 10. Jahrhundert,

daß die [sic!] Offenbarung

eine Methode ist, die Gott bei der

Erziehung [sic!] der Menschen anwendet.

Nicht alle Menschen sind klug

[bis ‚weise‘; O.G.J.] genug, zur gleichen Zeit zu den

Geboten [sic! indoeuropäischer sprachen Tripubt verdächtige

Wahrheitssigularkonstruktion bis Utopie; O.G.J.] zu gelangen, die sich die [sic!]

Vernunft erarbeiten kann

[sic! womit allerdings der umkehrschlüssige

Irrtum droht, Gottes Selbsterschließungen damit zu verwechseln/ersetzen;

O.G.J.]. Um aber diese Gebote [sic! also ‚Alles an überhaupt Erkenntnis/Erfahrung‘ von Aspekten modalen ‚Imperativen des/der Wirklichen‘.

über ‚Regelmäßig- respektive Wahrscheinlichkeiten‘ und etwa ‚Rechtsätze und

Sitten‘ bis zu מצוות  /mitzwot/, undifferenziert vermischt /

zusammengefasst; O.G.J.]

allen gleichzeitig [sic! jedenfalls in / als deren notwendige, bis gar darüber hinaus

zusätzlich, zu beachtende, Verhaltenskonsequenz/en; O.G.J.] zugänglich zumachen, wurden sie von Gott auf übernatürlichem [sic!] Wege offenbart. Und die

zeremoniellen [sic! bereits

begrifflich mindestens so üreär wie in dem eigen Artikel des Lexikons dazu

deutlich ausgeführt, sind/werden es gerade rituelle bis kultische

Verhaltensunterschiedfragen des Respekts die über das und aus dem hinaus /

heraus ragen, was juristisch cidifuziert und ethisch interkulturell

konsensfähig an Minimalvoraussetzungen – gleich gar er- bis verträglichen –

menschlichen Zusammenlabens, gleich gar trotz / wegen Gött, erforderlich /

strittig; O.G.J.]_Gebote, obwohl sie der [sic! ohnehin nicht derart singulären, sondern eher

aspektischen, und\aber Menschen

allenfalls/immerhin

/mitzwot/, undifferenziert vermischt /

zusammengefasst; O.G.J.]

allen gleichzeitig [sic! jedenfalls in / als deren notwendige, bis gar darüber hinaus

zusätzlich, zu beachtende, Verhaltenskonsequenz/en; O.G.J.] zugänglich zumachen, wurden sie von Gott auf übernatürlichem [sic!] Wege offenbart. Und die

zeremoniellen [sic! bereits

begrifflich mindestens so üreär wie in dem eigen Artikel des Lexikons dazu

deutlich ausgeführt, sind/werden es gerade rituelle bis kultische

Verhaltensunterschiedfragen des Respekts die über das und aus dem hinaus /

heraus ragen, was juristisch cidifuziert und ethisch interkulturell

konsensfähig an Minimalvoraussetzungen – gleich gar er- bis verträglichen –

menschlichen Zusammenlabens, gleich gar trotz / wegen Gött, erforderlich /

strittig; O.G.J.]_Gebote, obwohl sie der [sic! ohnehin nicht derart singulären, sondern eher

aspektischen, und\aber Menschen

allenfalls/immerhin ![]() begrenzt

rational zugänglichen/verfügbaren; O.G.J.] Vernunft nicht

widersprechen [sic! so manche Optimierungsbemühung ökonomischer Modalität

konfligiert ja nicht nur mit ‚Höflichkeiten und Respekt‘ überhaupz, sondern

auch mit höherrangigen ‚Künsten-Freiheiten‘; O.G.J.], sind durch die reine [sic!] Vernunft nicht erreichbar und bedurften daher der Offenbarung

[sic! jedenfalls ‚transzendender‘/göttlicher

Mitteilung, bis gar/immerhin wechselseitiger Absprache/Vereinbarung (gleich gar

innerhalb eines Gemeinwesens, bis des

‚Kulturraumes‘, nicht zuletzt deswegen und daher zu häufig mit als/zu

Gott/Göttern verwechselt/überhöht); O.G.J.].

begrenzt

rational zugänglichen/verfügbaren; O.G.J.] Vernunft nicht

widersprechen [sic! so manche Optimierungsbemühung ökonomischer Modalität

konfligiert ja nicht nur mit ‚Höflichkeiten und Respekt‘ überhaupz, sondern

auch mit höherrangigen ‚Künsten-Freiheiten‘; O.G.J.], sind durch die reine [sic!] Vernunft nicht erreichbar und bedurften daher der Offenbarung

[sic! jedenfalls ‚transzendender‘/göttlicher

Mitteilung, bis gar/immerhin wechselseitiger Absprache/Vereinbarung (gleich gar

innerhalb eines Gemeinwesens, bis des

‚Kulturraumes‘, nicht zuletzt deswegen und daher zu häufig mit als/zu

Gott/Göttern verwechselt/überhöht); O.G.J.].

Nach Mose ben Maimon (1135-1204) sind etwaige

Widersprüche zwischen Vernunft und Offenbarung

nur scheinbar, und sie

sind dadurch zu schlichten, daß

man entweder die vermeintlichen Schlüsse

der Vernunft nochmals streng überprüft [sic! ![]() Sir

Karl Reimund (Poppers)

Sir

Karl Reimund (Poppers) ![]() Falsifirkationsprinzip geht bekanntlich soweit nur überhaupt

widerlegbare Behauptungen für im engeren Sinne wissbar qualifizieren zu dürfen;

O.G.J.] oder daß man, nach stattgefundener Überprüfung, die bezügliche Bibelstelle

anders als zuvor auslegt, denn „die

Pforten der Deutung sind uns nicht verrammelt und verboten“ (More Nebhukhim

II, 25).

Falsifirkationsprinzip geht bekanntlich soweit nur überhaupt

widerlegbare Behauptungen für im engeren Sinne wissbar qualifizieren zu dürfen;

O.G.J.] oder daß man, nach stattgefundener Überprüfung, die bezügliche Bibelstelle

anders als zuvor auslegt, denn „die

Pforten der Deutung sind uns nicht verrammelt und verboten“ (More Nebhukhim

II, 25).

|

Neuzeit Gerade das wurde aber von den

[sic! gar gar ‚vielen‘ bis ‚den meisten‘

nicht etwa ‚allen‘; O.G.J.] Denkern der Neuzeit bestritten. So wendet sich im

17. Jahrhundert z.B. Baruch Spinoza

besonders scharf gegen die Versuche

des Mose ben Maimon, eine Harmonie zwischen der Bibel [sic! |

|

Reduktionismen,

das meist |

s |

|

|

|

|

|

jedenfalls, bis eher, dem was zeitgenössisch und/oder bisher wie

– gar kaum völlig vernunftlos – davon / darin

/ daraus / damit verstanden / gedeutet sowie gemacht wurde; O.G.J.] und der [sic! ihrerseits unter vergottendem Verabsolutierungsverdacht

stehend gehandhabten / indoeurropäisch singularisierend, bestenfalls einseitig

/ aspektisch, verstandenen (gar/zumal füt

allumfassend, absolut und sogar vollständig begriffen gehaltenen); O.G.J.] Vernunft herzustellen, da es ja eben Spinozas

Anliegen war, die Bibel dem gemeinen

Volk zu überlassen, während die Bedürfnisse der Philosophen allein durch die

Vernunft gedeckt werden können [sic!

was zumindest verdächtig nach, gar

folgenschwer, doch bisher

wohl wenig verstanden, gescheiterten Verzichtsversuchungen

auf ‚suspekte‘ äh, Subjekt-Subjekt-Relationen, nach, gleich gar objektiv-nötig scheinenden, Herrschaftsoptionen (Besserer) vorzugsweise über

‚Objekte‘, aussieht; O.G.J. gar mit

Jeremia 31]. Als dann im 18._und l9. Jahrhundert (übrigens nicht zuletzt einer Anregung Spinozas folgend) das [sic! eher ‚jenes‘, gleich gar zumal bei Wellinghausen

antisemitisch motivierte, in der Absicht das ‚Alte Testament‘ als unvollkommen

willkürlichen und widersprüchlichen

Autorenmischmasch, wider das trotz meherer Autoren für einheitlich

vollendet gehaltene ‚Neue‘, eben aus Gottes Hand, zu entwerten / widerlegen –

bekanntlich in/an der späteren, entsprechenden ‚höheren Textkritik‘ auch der

Apostolischen Schriften einerseits, sowie der Anerkennung der Toledot- und

anderer Sturlturen der Mosebücher, zumindest nicht alternativlos geblieben;

O.G.J. mit Prof. Bär bis S.R.K. et al.] wissenschaftlich-kritische

Studium der Bjbel aufkam, in welchem man die

mosaische Autorschaft des Pentateuchs

verneinte und auch andere biblische

Bücher einer radikalen Quellenkritik

unterzog, meinte man in fortschrittlichen christlichen und jüdischen

Kreisen, dadurch den Offenbarungsglauben [sic! diesen in der

irrig, äh inhaltlich dogmatisierenden,

vorherrschenden, bzw. zur Herrschaft

über ‚gläubige Menschen‘, verwendeten Form/en, soweit möglich durchaus – nicht jedoch in der

beziehungsrelationalen Kernfrage wechselseitig mit Immanenz interaktionsfähiger Transzendenz(en)existenz;

O.G.J.] widerlegt zu haben.

(Daß das ein Trugschluß war, wurde erst im 20. Jahrhundert entdeckt.) Im

Hintergrund stand der philosophische Idealismus mit seinem immanenten

Gottesbegriff, während das

[sic! womit etwa ‚babylonische und persische

Entstehungszeiten‘ nicht bestritten sein/werden müssen, jedoch wesentliche

Kanonisierungsfragen und Übersetungsschwierigkeiten

respektive –folgen der tanach datiert erscheinen; O.G.J.] biblische Zeitalter, die Spätantike und das

Mittelalter an einen transzendenten Gott glaubten [sic!]

und es ein transzendenter Gott

ist, der die [sic! jedenfalls ‚eine

hinreichen könne‘, anstatt ‚zwingende‘; O.G.J.] Voraussetzung für

eine „von außen“ an den Menschen [sic!

respeltive an mehrere davon

/ Kollektive, bis die Menschenheit insgesamt: O.G.J.] herankommende Offenbarung [sic!] bildet.

[‚Nichts‘

über die / in respektive von der völligsten Dunkelheit

(bzw. absolutesten

Leere / Nichtigkeit) um/neben/außer

[‚Nichts‘

über die / in respektive von der völligsten Dunkelheit

(bzw. absolutesten

Leere / Nichtigkeit) um/neben/außer ![]() barionischer/‚leuchtender‘

barionischer/‚leuchtender‘ ![]() Materie/Energie erschienend, aussagen zu können, oder dies

nicht tun

zu wollen/sollen,

Materie/Energie erschienend, aussagen zu können, oder dies

nicht tun

zu wollen/sollen,

bleiben völlig andere Behauptungen/Feststellungen als

existenzielle Bestreitung/en (bzw. jedenfalls zu erwartende/erreichte

Abgeschaftheiten) jedweden

‚Raumes/Hauchs‘ resch-waw-chet der/von ‚Finsternis‘ (bzw. Leere, jedenfalls nicht-leerer / ordnungsloser); die ohnehin nie (ohne Ignoranz/en allenfalls ![]() begrenzter

Rationalitäten/bound rationality) intersubjektiv

konsensfähig, bestenfalls ‚Burgfrieden‘ / anderes Agenda-setting, gar (Gottes-Totsager sterblich) gewesen.

begrenzter

Rationalitäten/bound rationality) intersubjektiv

konsensfähig, bestenfalls ‚Burgfrieden‘ / anderes Agenda-setting, gar (Gottes-Totsager sterblich) gewesen. ![]() Wobei immerhin Kindern auffallt, dass/wo Nichts durchaus (gar legitim) erkennbar.

La.Ku.: «Gott ist im

Judentum selbstverständlich [sic!] keiner Mythologie zugeordnet

und hat keine Familie. Gott ist nicht

geboren und stirbt nicht, Gott hat keine persönliche

Geschichte.

Wobei immerhin Kindern auffallt, dass/wo Nichts durchaus (gar legitim) erkennbar.

La.Ku.: «Gott ist im

Judentum selbstverständlich [sic!] keiner Mythologie zugeordnet

und hat keine Familie. Gott ist nicht

geboren und stirbt nicht, Gott hat keine persönliche

Geschichte.

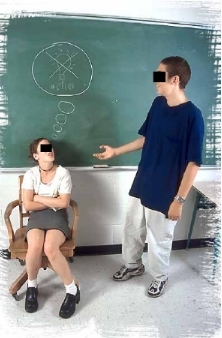

Und Gott hat keine wie auch immer

geartete Gestalt. Vornicht langer Zeit erinnerte mich ein neunjähriger Junge

daran.

Ich las gerade die Post in meinem

Büro in der Synagoge, als die Lehrerin der vierten Klasse hereingestürzt kam.

„Rabbi, wir brauchen Sie auf der

Stelle", sagte sie. „Die Kinder reden über Gott.“ Ich ging in den

Klassenraum hinunter und begann mit meinem Kurzunterricht. „Erzählt mir, was

ihr sicher über Gott wisst“, forderte ich die Kinder auf. Zögerlich gingen

einige Hände nach oben.

„Gott hat die Welt gemacht“, sagte einer.

Ich schrieb an die Tafel: „Hat die

Welt gemacht.“

„Gott ist einzig“, sagte eine andere und ich

notierte auch das auf der Tafel.

„Gott ist gut“, ergänzte ein

Dritter. Es gab einige Zweifel, aber die Mehrheit war für Gottes Güte.

„Gott ist unsichtbar“, sagte ein

weiteres Kind. Ich begann, das an die Tafel zu schreiben, aber ein anderes Kind

widersprach.

„Du hast Unrecht. Gott ist sichtbar.

Er ist gerade hier, gerade jetzt.“

„Aha“, sagte das erste Kind, „ich

sehe ihn nicht. Wie sieht er aus?“

: Worauf das zweite Kind

antwortete: „Das genau ist es ... Das Nichts ist zu

sehen.“» (S. 74 f.; verlinkende

Gervorgebungen O.G.J.)]

[Wesentlich

an/von der Philosophia/Theologia

negativa eben auch, dass wir mit Gott nie zu Rande kommen werden/können,

weil G’tt gar keinen Rand hat (vgl. etwa von Maimonides/Rambam bis Albert

Keller)]

[Wesentlich

an/von der Philosophia/Theologia

negativa eben auch, dass wir mit Gott nie zu Rande kommen werden/können,

weil G’tt gar keinen Rand hat (vgl. etwa von Maimonides/Rambam bis Albert

Keller)]

Denker wie Martin Buber (1878-1965) und Franz [X.]

Rosenzweig (1886-1929) lassen

das wissenschaftlich-kritische Studium gelten, entwickeln aber [sic! jedweder ‚Glaube der / alle Überzeugtheiten, bis

Weisheiten (respektive dafür Gehaltenes), die nicht kritisch be- und

hinterfragt werden (sollen)

darf/dürfen, verkenn/missbraucht den personalen Subjektcharakter /

Freiheitsaspekt von/in/an/aus Beziehungsrelationen zur/als Heteronomie /

‚Fremdbestimmung‘. Gerade Vertrauensbeziehungen zwischen Subjekten benötigen

die Fähigkeit zur kritisch distanzierenden Unterscheidung zwischen der

Beziehungsqualität und\aber dem – davon gerade deswegen nicht völlig

unbeeinflussten, sondern damit unidentischen, nicht notwendigerweise selbigen /

dem( Erwarteten )entsprechenden –

Verhalten beteiligter Personen / Wesen; O.G.J.], einen Offenbarungsglauben [sic! ‚Gottes

Erfahrbarkeit/en‘; O.G.J.], der von der wissenschaftlichen

Rekonstruktion der alten hebräischen [sic! gar auch was

griechische, bis hin zu der apostolischen Schriften / Erfahrungen /

Debattenbeiträge ‚Rückübertragungen‘ in Iwrit und Aramäisch, mithin in / aus

semitischem/s Denken, angeht, O.G.J. mit

J.S.S.R. et al.] Literaturgeschichte unabhängig [sic! gar ‚Heilige

Schrift wegen ihreres Inhaltes, bis Ursprungs, nicht ihrer – noch so präzise

gehüteten – Formalien wegen‘; vgl. Wa.Ho.] ist. Gott

offenbart [sic! genauer

‚erschließt‘; O.G,J. so weit mit M.B. & F.X.R.] nur [/

‚nicht weniger als‘; O.G.J.]

sich selbst, aber [sic! jedenfalls ‚fast, bis schließlich doch‘; O.G.J.] keine gesetzlichen Schriften und auch keine theologischen Systeme [von eigner ‚G’tteshand‘ geschrieben – allem, äh dem,

Werden entzogen – ewig erhalten:

O.G.J.]. Was schriftlich von Menschen in der

Bibel und [sic! seither, gar

nicht nur;? O.G.J.] in der

traditionellen Literatur festgehalten worden ist, isj nicht die Offenbarung

[sic! schon gar nicht Gott; O.G.J.] als solche, sondern die

[sic! gar allerlei, unterschiedliche? O-G.J.] menschliche Reaktion auf

Erlebnisse der Offenbarung [sic! eher

‚individueller bis kollektiver Gotteserfahrung/en‘ und ‚Weisungsempfangs‘.

Zumal kritischen Rückfragen zu unterzeihen ob es welche, und gleich gar was

deren (davon zu unterscheidende) Konsequenzen / Deutungen, waren/sind; O.G.J. mit R.H.], d.h, also: die menschliche Interpretation der Offenbarung [sic! ‚Gotteserschließung‘; O.G.J. mit E.B.], die dann die Form von Lehren [sic! hauptsächlich stehen da, deswegen nicht notwendigerweise

unverbindliche, ‚Erzählungen / Geschichten‘ – H/aggadah; O.G.J.] und Geboten

[sic!] annimmt.

Wje weit [sic!]

aber die in der Schrift

festgehaltenen Interpretationen der Offenbarung [sic! in welchem Sinne; O.G.J. alef-mem-taw bis … ] wahr und berechtigt sind, führt zu Meinungsunterschieden [sic! also dazu ‚bessere (immerhin) Juden zu sein/werden‘ – zumal ‚es auf das Verhalten (eben nicht allein was die

größtmögliche Sorgfalt und Genauihkeit in / bei der

Überlieferung/en angeht) ankommt‘; vgl. La.Ku.] bei den modernen Theologen und stand auch schon zwischen Buber und Rosenzweig selbst zur

Debatte.

/Autoriläl; Dogma; Inkarnation; Liberales

Judentum / Reformjudentum; Liturgie; Schekhina.

Literatur:

J. Baillie. The Idea of

Reveiation in Recent Thought, New York 1956; S. Mo.ws. System und

Offenbarung. Die Philosophie Franz Rosenzweigs. München 1985; X 7. Peluchowski.

The

Dialectics of Reason and Reveiation. in:

A.J.

H'o//(Hrsg,). Rediscovering Judaism. Chicago

1965. 29-50, 271-273; ders.. Der

Offenbarungsglaube

im neuzeitlichen Judentum, in:

A.

Falaturi / J. J. Peluchowski / W. Slrolz

(Hrsg,), Drei Wege zu dem Einen Gott, Freiburg

i.Br. 1976. 61-74; ders./W. Slrolz

(Hrsg.). Offenbarung

im jüdischen und christlichen

Glaubensverständnis

(QD 92), Freiburg i.Br, 1981;

R. Schaffner / B. Casper / S. Talmon / Y.

Atnir.

Offenbarung im Denken Franz Rosenzweigs,

Essen

1979,» (J.J.P. in Zusammebarbeit mit Cl-Th.,

in deren sehr gelungenem/wesentlichen

Gesprächsergebnisselexikon, Sp. 267-272; verlinkende Hervorhebungen O.G.J.)

In

seinem Lexikon-Artikel zur שכינה führt Cl.Th. daselbst, zusammen mit J.J.P., aus: «Schekhina

Jüdische Traditionen

Mit Schekhina ist von Wort (škn) [שכן] und Inhalt her die [sic!] gerade diesbezüglich ist in/mit/wegen אחד

/echad, axad/, wohl eher ‚unverdächtig

pluralisch‘ von Füllen der ‚Vielzahlen Vielheiten‘ die Rede; O.G.J.] „Einwohnung“ Gottes im Volk Israel und in seinen Institutionen gemeint,

d.h. die praesentia Die specialis in Heiligtum und Gemeinschaft [sic! gar ‚Gemeinwesens‘ überhaupt?

O.G.J.] und die heilvolle Begleitung Israels durch

die Geschichtszeit hindurch bis zur endzeitlichen

[sic! nicht zuletzt heftigst verbunden mit den

Konsequenzen des Misverstehens/Missbrauchens von ‚Ewigkeit‘ als ‚sehr, sehr langer Dauer‘ statt/gegen ‚Über- bis Außerraumzeitlichkeiten‘;

O.G.J. kaum weniger um des Versäumens des Gegenwärtigen wegen der Zukunften

besorgt, als ,,, Sie wissen hoffentlich

schon] Fülle von Seiten des sich

herabneigenden [sic!] Gottes

Israels. Der Ausdruck Schekhina [שכינה] taucht erst nach der

Tempelzerstörung (70 n.Chr.) bei den Rabbinen auf und besagt die Fortdauer der

Bundes-Treue Gottes bzw. der Erwählung Israels in der tempellosen Exilszeit.

Die Schekhina-Traditionen stützen sich

auf viele biblische Aussagen, wonach Gott sich stets zu Israel hin

bewegt und im Bundeszelt, im Tempel und im Kreis der sündigen [sic! ‚Ziel/e (gerade / noch) nicht erreicht habenden‘; O.G.J.], bangenden

und hoffenden Israeliten Wohnung nimmt.

Im Anschluß

an den sich in Jes 7,14 findenden „Zeichen-Namen“ ' immanû-'EI (mit uns

ist Gott) sprechen die Rabbinen in bHag 14b von immanû- šekina (mit uns

ist die Schekhina). Sie verstanden also die Sehekhina als den Israel

zugewandten, mit Israel Gemeinschaft pflegenden und Israel ins Heil führenden

Aspekt Gottes. Gott ist der Mit-Seiende, Mit-Gehende, Mit-Leidende, der Erlöser [sic!] Israels.

Im MekhY zu

Ex 12,41 heißt es: „Immer wenn die Israeliten geknechtet wurden, wurde die

Schekhina - wenn man so kühn reden darf – zusammen mit ihnen geknechtet. [Dann

folgt eine Aufzählung der israelitischen Exile: Ägypten, Babylon, Elam, Edom

=Rom; immer sei auch die Schekhina exiliert und geknechtet gewesen] . . . Und wenn die Israeliten am Ende der

Tage zurückkehren werden, wird auch die Shekhinamit ihnen (aus dem Exil)

zurückkehren.“ Die schckhinatische Gegenwart Gottes läßt sich auch durch die [sic!

‚(Ziel-)Verfehlungen‘]

Sünde Israels nicht

vertreiben: Im Zusammenhang mit Lev 16,16 wird in bYom 56b-57a gesagt: „Auch

wenn die Israeliten verunreinigt sind, ist die Schekhinamit ihnen.“ Von welch

religiös-existentialem Gewicht die Vorstellung von der Schekhina war [sic! gar ‚ist / wird‘, so übernimmt neben/nach Christen

bekanntlich auch der Koran den Begriff arabisch als /sakina/ السكينة ; O.G.J. ], deutet ein

Ausspruch in bShab 63 a an: „Wenn zwei Tora-Gelehrte nicht aufeinander hören,

verursachen sie, daß sich die Schekhina von Israel entfernt“ (hitp. v. slq).

Nach mAv 3,2 ist die Schekhina „zwischen“ bzw. „mitten unter“ jenen, die

sich um die Tora bemühen; sie ist sogar anwesend, wenn sich einer allein mit

der Tora beschäftigt. Im Zusammenhang mit der Schekhina werden im allgemeinen keine Befürchtungen vor unziemlichen Anthropomorphismen

laut. So ist vom Antlitz (yBer 5 , 1 ; yHag

1,1; bBB 10a), den Schwingen (bShab 31a) und den Füßen der Schekhina (bBer 43b;

bHag 16a) die .Rede. Da ja „die Hauptsache der Schekhina unten ist“ (BerR

19.13; Tan naśśo 12 zu Num 7,1; Schäfer 233), geht es den Rabbinen

darum, Erd- und Israelzugewandtheit auch plastisch um Ausdruck zu bringen.

Die Rabbinen

warnen anderseits [sic!] immer wieder vr gefährkichen, zur

Überheblichkeit führenden Gottesspekulationen (mHag 2,1). Der Mensch soll auch

vor der Schekhina Respekt und Abstand behaltsn und njcht hinter sie gelangen

und in_die Gotheit hineinschauen wollen.

In bKet 111b wird warnend auf Dtn 4,24 hingewiesen: „Denn der Ewige, dein Gott, ist. ein

verzehrendes Feuer.“ Dann wird gefragt: „Ist es denn möglich, der Schekhina

anzuhangen (ledabbeq baš-šekîna)“? Statt einer Antwort wird gesagt, man

solle jene Menschen fördern, die sich um die Tora bemühen. Dies werde einem

angerechnet, „wie wenn „man der Schekhina anhangen würde“. Die rabbjnische

Scheu vor dem spekulativen Schauen hinter die Schekhina ins innergöttliche

Lehen hinein wird in der Kabbala vielfach

fallengelassen. Die Schekhina wird nun zur untersten, erdnächsten Sefira. Sie

wird auch „Herrschaft“ [sic!] genannt und mit David, dem Sabbat, dem

Heiligen Geist und der mündlichen Tora verbunden. Der die Tora in ihrem

zuinnerst gemeinten Sinn erfüllende

Kabbaiist pflanzt den Sefirôt-Baum In die Erde, wobei die Schekhina /

Herrschaft als unterste Sefira zum Wurzelwerk wird. Diese Vorstellung kommt der

Herrschaft-Gottes-Verküiidigung Jesu

nahe (vgl. Mk 4,26-29.30-32).

Anwendung für

die christologische Ausdrucksweise

Die von den

Rabbinen schekhinatisch gedeuteten

Stellen der hebräischen Bibel weisen

auf die ![]() Kondeszendenz

Gottes hin. Damit wird Schekhina zu einem möglichen

Interpretament der christlichen [sic!]

Theologie und Verkündigung.

Kondeszendenz

Gottes hin. Damit wird Schekhina zu einem möglichen

Interpretament der christlichen [sic!]

Theologie und Verkündigung.

Num 11,17

und seine targumische Deutung können

eine mögliche Adaptation aufzeigen. Nuim 11,17

steht im Zusammenhang mit der Erwählung der [sic! auch insofern

sogar ‚universalistisch‘, über Jisrael hinau verstehbaren/gemeinten; O.G.J.] 70 Ältesten zu Gehilfen [sic!

vgl. die als/mit ‚Hilfe‘ nicht ganzumfasste

‚Macht‘-Bedeutung von עזר

/‘ezer, ‚esär/ bereits ab Genesis/bereschit] des Mose.

Gott befiehlt [sic! ‚veranlasst‘ jedenfalls; O.G.J.], sie vor

das Bundeszelt zu bringen, ürid sagt

dann zumose: „Dann werde ich herniedersteigen (yrd) und dort mit dir

reden.

Ich werde etwas vom Geist [רוּח] nehmen, der

über dir ist, und werde ihn auf sie legen . . . “ Der Targum PsJ aktualisiert

dies so: „Dann werde ich mich offenbaren [sic!] in der Pracht meiner Schekhina und dort mit

dir reden. Ich werde den Geist der

Prophetie vermehren

[sic! mithin nicht allein / immerhin

‚summenverteilungsparadigmatisch‘ gelesen/verstanden; O.G.J.] und ihn auf sie legen...“ Die Verwandtschaft

zwischen Schekhina-Vorstetlungen und Traditionen über den Heiligen Geist . die

Gabe der Prophetie (teilweise

auch mit dem „Wort“ und der „Herrlichkeit“ Gottes) sind auch an anderen Stellen

belegt, besonders in Targum-Stellen über das Bundeszelt, dieses „Haus der

Schekhina“ (so TFS J zu Num

11,24 u.ö.). Aus diesen Voraussetzungen heraus kann man die Schilderung des

urkirchlichen Pfingstfestes (Apg 1,15-26: Wähl des Matthias; Apg 2,1-42:

Herabkunft des Geistes, Predigt des Petrus) schekhinatisch deuten. Wo immer im

Neuen [sic!] Testament von der Herabkunft oder dem Ruhen

des Geistes Gottes die e Rede jst, kann man von Schekhina reden. Wenn Jesus sich in der Synagoge von Nazaret auf

den laut Jes 61,1f [auf den] auf den

Gesalbten ruhenden Geist beruft, dann ist seine Predigt schekhinastisch

interpretierbar. In 2 Kor 3, 17 heißt es bezüglich des erhöhten Christus [sic!]: „Jetzt ist

der Herr der Geist!“ In targumischer Diktion würd der Vers lauten:

„Jetzt ist

der Herr die Schekhina.“ Damit ist der Weg frei, die Christologie und Pneumatologie von den

Schekhina-Traditionen der Rabbinen der zu Deuten bzw. die

Schekhina-Traditionen für die

Christologic und Pneumatologie in Dienst zu nehmen. Diese [sic!

gleich gar manch Männer-Herrschaften

bloßstellende Überraschungen bergen

könnenden? O.G.J.] Zugänge vom rabbinischen Schekhina-

Verständnis her müssen [sic!

folglich/denn das Gegenteil ist häufig der Fall / die judenmissionarische

Absicht; O.G.J.]

jedoch vorsichtig und ohne ![]() synkretistische

oder das jüdische Glaubensverständms [sic!] vereinnahmende

Nebenabsichten belreten werden.

synkretistische

oder das jüdische Glaubensverständms [sic!] vereinnahmende

Nebenabsichten belreten werden.

/ Bund : Christus/Christologie:

Dreifaltigkeit:

Gott: Inkarnation: Wochenfest/Pfingsten.

IJteratur: H. Emst. Rabbinische

Traditionen

über Goites Nähe und Gottes Leid, in: C.

Thoma, M. Wyschogrod, Das Reden vom einen

Gott bei Juden und Christen, (JeC7), Bern

1984,

157-177; A. Goldberg. Untersuchungen

über die

Vorstellung von der Schekhinah in der

frühen

rabbinischen Literatur (SJ 5), Berlin 1969;

P. Kuhn. Gottes Selbsterniedrigung in der Theologie

der Rabbinen, München 1968: P. Sehäfer

Rivalität zwischen Engeln und Menschen.

Untersuchungen

zur rabbinischen Engelvorstellung

(SJ 8), Berlin 1975; ders.. Die

Vorstellung vom

Heiligen Geist in der rabbinischen

Literatur,

München 1972. T» (Sp. 351-354; verlinkende

Hervorhebungen O.G.J.) Insbesondere Kabbalisten, bis gar (zunehmend

öffentlich wahrnehmbar?) Kabbalistinnen, entdeck(t)en in/an/mit

‘Shekhina שכינה female (called) aspects of G’d, too‘.

So die stets präsente, vielleicht doch nicht nur / immerhin metaphorische

Analogie (anstatt deckungleich identische Uniwolie) der Beziehungsverhältnisse,

respektive ‚Gegenüberheiten‘ (mindestens, bis nicht allein, ‚sich Selbst‘

opponierend, äh parlamentarisch?),

zwischen / von Frau(en, gleich gar spezifisch, bis individuell) und Mann

(bis Männern), mit jenen zwischen Gott und Mensch (respektive ‚sozialen Figurationen‘,

insbesondere derselben, bis Menschen/heit).  Muss hier / eigentlich der Verdacht überraschen: Dass

schlechte Verhältnisse zwischen ‚Mann und Frau‘, Zerstörung, gar Churban (begrifflich spätestens/erstmals für

die Katastrophen der Jahre 586 v. und 70

n. Chr. zu Jerusalem, und

dann vielleicht auch 1492 auf der iberischen

Halbinsel, und/pder für

Muss hier / eigentlich der Verdacht überraschen: Dass

schlechte Verhältnisse zwischen ‚Mann und Frau‘, Zerstörung, gar Churban (begrifflich spätestens/erstmals für

die Katastrophen der Jahre 586 v. und 70

n. Chr. zu Jerusalem, und

dann vielleicht auch 1492 auf der iberischen

Halbinsel, und/pder für ![]() die Shoa(h)

bis 1945, verwendet), wo nicht sogar noch Unvorstellbareres,

ermöglichen? – Früh wurde bereits talmudisch darauf hingewiesen, dass das

Herausziehen / Weglassen von jud-י und he-ה (immerhin der Flagge G’ttes – vgl. zumal, gar beabsichtigte

vermischende, ‚Verwechslungen‘ von ‚Gehorsam‘ mit

die Shoa(h)

bis 1945, verwendet), wo nicht sogar noch Unvorstellbareres,

ermöglichen? – Früh wurde bereits talmudisch darauf hingewiesen, dass das

Herausziehen / Weglassen von jud-י und he-ה (immerhin der Flagge G’ttes – vgl. zumal, gar beabsichtigte

vermischende, ‚Verwechslungen‘ von ‚Gehorsam‘ mit![]() als,

eben höchstens scheinbar

‚verantwortungsfreier / pflichtgemäßer, Gefügigkeit‘) aus/von/zwischen ‚

איש /‘isch/ undװaber אשה /‘ischa/‘, noch zwei אש ‚Feuer‘ alef-schin

/‘esch/ אש …

als,

eben höchstens scheinbar

‚verantwortungsfreier / pflichtgemäßer, Gefügigkeit‘) aus/von/zwischen ‚

איש /‘isch/ undװaber אשה /‘ischa/‘, noch zwei אש ‚Feuer‘ alef-schin

/‘esch/ אש …

Ach ja, und\aber in

seinem (überarbeiteten)

Lexikon-Artikel ebenfalls ‚zur/von der‘ תורה komprimiert

J.J.P. (zusammen mit Cl.Th.)

nochmal fein uns/hier gar Wesentlichstes,

äh …: «Gesetz

Der Begriff im Judentum

Das Judentum ist die Religion [sic!] der

Tora, und unter den verschiedenen Bedeutungen des Wortes tora (wie „Lehre“, „Weisung“, „Offenbarung“)

gibt es auch die Bedeutung[en von;

O.G.J.] „Gesetz“.

Gottes Offenbarung

an Israel bestand [sic! und tut dies weiterhin;

O.G.J. mit J.J.P.] nach

jüdischer Auffassung [sic! mindestens; O.G.J.] aus Lehren, Weisungen und Gesetzen. Dabei ist

zu bemerken, daß „Gesetz“ nicht die

alleinige Bedeutung des hebräischen Wortes tora oder des griechischen

Wortes ![]() nomos ist [deren begriffliche Höfe/Reichweiten einander wechselseitig nur

teilweise deckungsgleich überlappen; O.G.J.]. Das ist oft von nicht jüdischen Beurteilern des Judentums [sic! respektive ‚der Juden‘; O.G.J.] vergessen oder übersehen

worden, und das Judentum ist daher oft ausschließlich als „Gesetzesreligion“ dargestellt worden - eine

Verengung des Begriffs von tora, zu der allerdings auch [sic! ‚griechische‘ Denkformen kennende, und auch

abendländisch ‚aufgeklärt‘-sozialisierte? O.G.J. Determinismen entblößend] jüdische Denker wie Baruch Spinoza (1632-1677)

und Moses Mendelssohn (1729-1786) beigetragen haben.

nomos ist [deren begriffliche Höfe/Reichweiten einander wechselseitig nur

teilweise deckungsgleich überlappen; O.G.J.]. Das ist oft von nicht jüdischen Beurteilern des Judentums [sic! respektive ‚der Juden‘; O.G.J.] vergessen oder übersehen

worden, und das Judentum ist daher oft ausschließlich als „Gesetzesreligion“ dargestellt worden - eine

Verengung des Begriffs von tora, zu der allerdings auch [sic! ‚griechische‘ Denkformen kennende, und auch

abendländisch ‚aufgeklärt‘-sozialisierte? O.G.J. Determinismen entblößend] jüdische Denker wie Baruch Spinoza (1632-1677)

und Moses Mendelssohn (1729-1786) beigetragen haben.

Immerhin spielt das Gesetz im Judentum eine

erhebliche Rolle [sic! ‚Recht und Gesetz‘

sollten, bis tun, dies allerdings auch in Venedig, äh zivilisierten

Staatswesen überhaupt: O.G.J. selbst Rabbinen und Imame als Rechtsgelehre

anerkennend], und im

biblischen Hebräisch gibt es eine ganze Anzahl von Wörtern, die den verschiedenen Gattungen des Gesetzes

Ausdruck verleihen (vgl. z. B. Ps 19, 8-10).

Im rabbinischen Judentum

ist das Wort Halakha [הלכה] bevorzugt,

das so viel wie „das Gehen“, „das Wandern“ und „der Weg“ bedeutet und daher

auch das dynamische Element der jüdischen Gesetzgebung ausdrückt. Biblischer

Glaube [sic!] will nämlich in die Tat umgesetzt werden, und diesem Zweck dient

das Gesetz.

„Ihr sollt auf meine Satzungen und meine

Vorschriften achten. Wer sie einhält, wird durch sie leben. Ich bin der Herr“ (Lev 18,5) . Das

beschreibt die Rolle, die das Gesetz im Judentum spielt, wahrscheinlich besser

als so manche sich auf Paulus berufende Auffassung, die im „Gesetz“ nur den

ungenügenden Versuch sieht, vor Gott als gerecht zu erscheinen. Das Judentum

sieht nämlich in der Offenbarung des Gesetzes einen

starken Beweis gerade der göttlichen Gnade.

- 68 –

Dazu kommt, daß die Hebräische Bibel mehr als

ein theoretisches Lehrbuch der Religion ist, wie auch die rabbinische Literatur

nicht ausschließlich aus homiletischen Schriften besteht. Die Hebräisch e

Bibel, besonders in den Büchern des Pentateuchs,

ist nicht zuletzt die Verfassung und das Grundgesetz eines als #hier Theokratie

verstandenen Staates, und die Rabbinen

hatten sich um die Verwaltung von autonomen jüdischen

Gemeinden - sowohl in der Spätantike als auch im Mittelalter - zu kümmern,

wobei für sie das durch den Talmud interpretierte biblische Gesetz die

rechtliche Basis darstellte.

„Gesetz“ im jüdischen Bereich erstreckt sich

daher auf weit mehr als nur auf das sog. „ Zeremonialgesetz“.

Christentum und Gesetz

Auch das Christentum hat, trotz Gal 3,15-25 und

ähnlichen Stellen im paulinischen Corpus, nie total auf das „Gesetz“

verzichtet. So mag der Jesus der Synoptiker zwar seine

Meinungsverschiedenheiten über Einzelheiten des Gesetzes mit anderen jüdischen

Lehrern seiner Zeit gehabt haben; aber den Begriff des „Gesetzes“ [tora / nomos] hat er

keinesfalls verworfen (siehe z. B. Mt 5, 17-20; 22, 34-40 par). Der

Jakobusbrief verwirft den Glaub n, der nicht von Werken begleitet ist (bes. Jak

2, 14-26). Die Kirchenväter reden von der nova lex Jesu oder der nova

lex Christi, scheinen sich also am Begriff „lex“ als solchem nicht gestoßen

zu haben. Die katholische Kirche hat ihr kanonisches Recht. Luther benutzte die

Zehn Gebote in seinem „Kleinen“ und in seinem „Großen Katechismus“; und Calvin

ließ Genf im Einklang mit seiner „Institutio Religionis Christianae“ regieren. [sic! Ordnungsloses Chaos willkürlicher Beliebigkeiten

fprchteten und fürchten nicht allein die Herrschenden; O.G.J.]

Die Anpassungsfähigkeit des

Gesetzes

Da sich die Zeiten mit ihren Bedingungen ständig

wandeln, das in Buchstaben gefaßte Gesetz aber die Verhältnisse seiner

Entstehungszeit widerspiegelt [sic! Was gar nicht so wenige Leute zu bestreiten versuchen, die

außerraumzeitliche ‚Offenbarung‘ mit deren immanenten/innerraumzeitlichen

Reoräsentationen/Wortlaut gleichzusetzen interessiert sind/werden; O.G.J.], war innerhalb des Judentums das Gesetz immer

ein Gegenstand ununterbrochener Diskussion und Fortentwicklung, die sich bis in

die heutige Zeit hin ziehen [sic! Dazu gehört auch, dass

Auslegungsentscheidungen und Anwendungsraten auch anders als bisher gewählt/gefunden – respektive geändert

– sinnvoll und richtig, bis besser, sein/werden können und erneuert werden

dürfen: O.G.J.]. Der Begriff einer „mündlichen Tora“

machte es den Rabbinen der Spätantike und teilweise auch noch des Mittelalters

möglich,

das Gesetz den sich stets verändernden

Umständen anzupassen und es dadurch von einer sonst unabwendbaren Versteinerung

zu retten [sic!]. Auch in der Neuzeit war der ursprüngliche Unterschied zwischen

den verschiedenen Strömungen im Judent um (etwa Liberales Judentum; Orthodoxes

Judentum) hauptsächlich auf die Frage über die Entwicklungsfähigkeit des

Gesetzes konzentriert. Andere theologische Meinungsunterschiede kamen erst als

Folge davon zum Vorschein.

[Rabbinischer Schulenstreit exemplifiziert

Hilles verus Schamais] Die Frage, ob das Gesetz (wie auch immer interpretiert)

je seine Gültigkeit verlieren wird, läßt das rabbinische Judentum offen, d. h., zwei verschiedene Meinungen darüber bestehen nebeneinander.

Nach der einen Meinung soll im

messianischen Zeitalter [sic! innrttsu,zeitlich;

O.G.K. Äonen-Denken jedoch ‚gnosis‘-verdächtig empfimdend] die Beobachtung des

Gesetzes sogar noch gewissenhafter werden. Nach der anderen Meinung hört im

messianischen Zeitalter die Herrschaft des

Gesetzes auf.

[Rabbinischer Schulenstreit exemplifiziert

Hilles verus Schamais] Die Frage, ob das Gesetz (wie auch immer interpretiert)

je seine Gültigkeit verlieren wird, läßt das rabbinische Judentum offen, d. h., zwei verschiedene Meinungen darüber bestehen nebeneinander.

Nach der einen Meinung soll im

messianischen Zeitalter [sic! innrttsu,zeitlich;

O.G.K. Äonen-Denken jedoch ‚gnosis‘-verdächtig empfimdend] die Beobachtung des

Gesetzes sogar noch gewissenhafter werden. Nach der anderen Meinung hört im

messianischen Zeitalter die Herrschaft des

Gesetzes auf.

Paulus mag sich letztere Meinung zu eigen gemacht haben, denn für ihn hatte ja mit dem Kommen

Jesu das messianische Zeitalter bereits angefangen. Interessant ist jedenfalls

die Tatsache, daß, historisch gesehen, messianische Bewegungen im Judentum -

das

- 69 -

paulinische Christentum, die

Schabbetai-Zevi-Bewegung im 17. Jahrhundert, die Frankisten im 18. und 19. Jahrhundert

- und das Reformjudentum und der Zionismus im 19. Jahrhundert immer gewisse

antinomistische Tendenzen gezeigt haben.

/ Gnade: Jesus von

Nazarel; Messias: Paulus;

Reinheil/ReinheiLsgesetze;

Talmud; Zeremonialgeselz.

Literatur:

L . Btieck. Geheimnis und Gebot, in:

ders.,

Wege im Judentum. Berlin 193.1. 33-48;

t

l e n . . Judentum in der Kirche, in: ders.,

Aus drei

Jahrlausenden.

Tübingen -19.18, 121-140; r/cn..

Das

Wesen des Judentums. Darmstadt "1966.

294-308;

K. B a r t h . Rechlfertigung und Recht.

Zollikon/ZUrich

'1948; G. B o r n k am m . Das Ende

des

Gesetzes. Paulusstudien, München ^1966;

W. D . l i a v u ' s . Torah in the Messianic Agc and/or

the Age to Coine. Philadelphia 19.S2:

S. Härinn.

Das

Gesetz Christi. 3 Bde. Freiburg i.Br./München

'-1961, L Jacobs. A Jewish

Theology, London

1973,

211-230; O. H . Pesch. Gesetzund

Gnade,

in; C G G 13. hrsg. v. Franz Böckle u.a.,

Freiburg ^1981, 5-77; R . S. S a r a . w n . The Interpretation

of Jereiniah 31: 31-34 in Judaism, in;

J. J.

Petuchowski (Hrsg.). When Jews and

Christians

Meet, Albany (N.Y.) 1988, 99-123; G.

Scholem.

Die

Krise der Tradition im jüdischen Messianismus.

in;

ders,. Judaica III. Frankfurt a.M. 1973.

152-197;

Hh. Sifiiil.

The Halakhah

of Jesus of

Nazareth Acoording lo the Gospel of

Matthew,

Lanham

(MD) 1986: R . S m e n i l / U. L u z . Gesetz

(Biblische

Konfrontationen), Stuttgart 1981.

P» (Erweiterte 3. Neuauflage

1997, S.; verlinkende Hervorhebungen

O.G.J.)

|

[An, respektive unter oder

in, Kuppeln von San Marco

zu Venedig musifisch

(anstatt |

בראשיתfinished שמות פרק א Exodus Chapter 1 |

[Auch in einem wörtlichen Sinne

eine, durchaus lückenhafte Fortsetzung an Textauszügen der תורה] |

א. וְאֵלֶּה שְׁמוֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל הַבָּאִים מִצְרָיְמָה אֵת יַעֲקֹב אִישׁ וּבֵיתוֹ בָּאוּ:

1:1. And

these are the names of the sons of Israel, who came to Egypt, with Jacob,

every man

with his household.

‘

Namen’ / schemot das Wort nach der und-waw-Verbindungsformel,

daher/voramstehend Bezeichnung des ganzen zweitem Tora-Buches, das eben auch

mit ‚dem Auszug/Exodus‘ befasst – eine wesentliche Problematik von ‚Überschriften‘

bloßlegend.

_____________________________________________________________________________

ב. רְאוּבֵן שִׁמְעוֹן לֵוִי וִיהוּדָה:

1:2. Reuben, Shimeon,

Levi, and Judah,

Vier Söhne der zwölf-Zahl Jskobs/Israels.

_____________________________________________________________________________

ג. יִשָּׂשׂכָר זְבוּלֻן וּבִנְיָמִן:

1:3. Issachar, Zebulun, and Benjamin,

Plus drei ergen sieben der Stammväter.

_____________________________________________________________________________

ד. דָּן וְנַפְתָּלִי גָּד וְאָשֵׁר:

1:4. Dan, and Naphtali,

Gad, and Asher.

Plus weiere vier sind elf zusammen mit dem bereits hier

befindlichen Josef alle zwälf Stammeslinien beisamen.

_____________________________________________________________________________

ה. וַיְהִי כָּל-נֶפֶשׁ יֹצְאֵי יֶרֶךְ-יַעֲקֹב שִׁבְעִים נָפֶשׁ וְיוֹסֵף הָיָה בְמִצְרָיִם:

1:5. And

all the souls who came from the loins of Jacob were seventy souls; for Joseph was

in Egypt already.

70 leibliche Nachkommen Jakobs (gar eher, respektibe auch ‚all seine‘ bezeichnend. Als nur nummerisch

zumal Ajin) mitgebracht zu Josef nach Ägypten?

_____________________________________________________________________________

ו. וַיָּמָת יוֹסֵף וְכָל-אֶחָיו וְכֹל הַדּוֹר הַהוּא:

1:6. And Joseph died, and

all his brothers, and all that generation.

_____________________________________________________________________________

ז. וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל פָּרוּ וַיִּשְׁרְצוּ וַיִּרְבּוּ וַיַּעַצְמוּ בִּמְאֹד מְאֹד וַתִּמָּלֵא הָאָרֶץ אֹתָם:

1:7. And

the people of Israel were fruitful, and increased abundantly, and multiplied,

and

became exceedingly mighty; and the land was filled with them.

_____________________________________________________________________________

ח. וַיָּקָם מֶלֶךְ-חָדָשׁ עַל-מִצְרָיִם אֲשֶׁר לֹא-יָדַע אֶת-יוֹסֵף:

1:8. And

there arose up a new king over Egypt, who knew not Joseph.

Gerade wenn Bevöklerungen ihre Vergangenheiten vergessen

(verändert erinnern) sind/warden (auch noch so neue) Herrschende gehalten bis

verpflichtet sie zu kennen (was ja auch manipulative Absichten keinenwegs

verhindert).

_____________________________________________________________________________

ט. וַיֹּאמֶר אֶל-עַמּוֹ הִנֵּה עַם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל רַב וְעָצוּם מִמֶּנּוּ:

1:9. And

he said to his people, Behold, the people of the children of Israel are more

and mightier than we;

Dietrologia-Vrtdacht

intregannten/trügerischen Vorgehens, dass/falls der Herrscher Hyperrealität/en begründet/verkündet

– obwohl er damit gemäß 1:7 nicht

etwa nur lügt! Auch

sind Genoziede nicht etwa etwa neu, auch falls hier kein, oder noch kein,

ausdrücklicher genannt bis beabsichtigt – bleigt/ist Vertreibung heftig (genug –

zumal gerade mittels Fronarbeitslasten und sklavischen Dienstbarkeitspflichten).

Als Moses und die Israeliten später bereit/gezwungen/willen ‚zu gehen‘ läßt der

König sie – gar durchaus erwartungsge,äß / doppelbindungslogisch – nicht gehen;

erst als er dazu gezwungen wird, und konsequent jegt er ihen nach, sie (nun

aber doch ausdrücklich) zu vernichten. Was in einer der wohl bekanntesten Szenerien

‚,ümdet‘ (als G’tt respektive Mosche das geteilte

Meer, wieder zusammenkommen läßt). ______________________________________________________________________

י. הָבָה נִּתְחַכְּמָה לוֹ פֶּן-יִרְבֶּה וְהָיָה כִּי-תִקְרֶאנָה מִלְחָמָה וְנוֹסַף גַּם-הוּא עַל-שׂנְאֵינוּ וְנִלְחַם-בָּנוּ וְעָלָה מִן-הָאָרֶץ:

1:10. Come on, let us

deal wisely with them; lest they multiply, and it may come to

pass,

that, when there would be any war, they should join our enemies, and fight

against us;

and so get them out of the land.

Mindestens Aufruf, wenn nicht Befehl. Zu dfem was der König für

weise erklärt/beansprucht, wenigstens aber für klug vorsorgenden Umgang, hält: Sie )zwar) aus dem Land kriegen. – Damit sie sich nicht