‚Worte‘,

gar Ausdrücke, zumal

mancher ‚Achtsamkeiten‘  namentlich:

MiLoT

Ha-KeSeM מילות הקסם

namentlich:

MiLoT

Ha-KeSeM מילות הקסם

|

[Kompetent: „Weil ich [hier E.G.B. bis Wa.Le. – Historie mittels Semiotik] täglich Worten auf den Grund gehe und dort oft etwas ganz anderes vorfinde, als ich abtauchend vermutete.“ Hervorhebende Verlinkungen stets O.G.J.] Hübsch-/hässlich-!/?/-/. |

ק־ס־ם ‚Charme‘,

gar ‚Herzen‘ gewinnender ‚Zauber‘. quf/kof-samech-mem |

[Niemand geringeres als immerhin G’tt bereute undווaber vergibt sichווIhnen Menschen (gemacht זז erhalten) zu haben / gerade Sie, Euer Gnaden, zu wollen] |

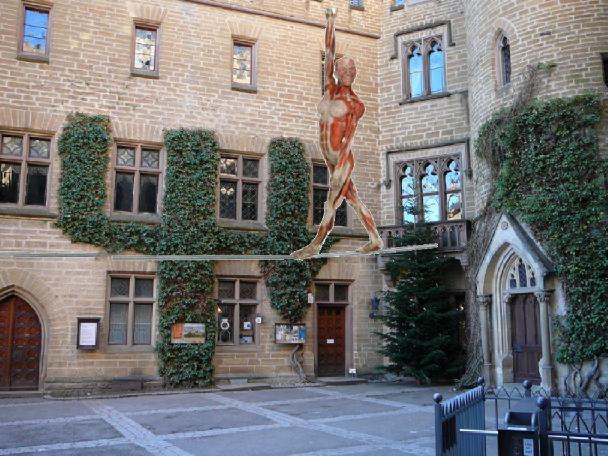

Direkt über der Notwendigkeiten-Hallen und gleich unter dem wichtigsten und größten Saal des ganzen Hochschlosses gelegen, nahezu die gesammte Länge und Breite des Bedürfnisflügels der Achtsamkeiten ‚einnehmend, bis ausmachend‘, zwischen Burghof, Verhalten, Eignungen, Werden. Sinn und Erfahrung/en, eindrücklich über der Antreibe Bastion. |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

[Die Fensterreihe unter den spitzbogigen, auch beider Türme, betreffend] |

|

[Innen, burghofseitig änderte sich, für diese heute gut gesicherte Schatzkammer, |

zwar auch hier (doch nicht wie ein Papiermodell seitenverkehrt vermeint) die Anzahl der Türen, gar zum jetzigen strategisch unaisweichlichen Portal der, einst wesentlich flächengrößeren, Schlossküche unterm ganzen Grafensaal, bis in des Vorfindlichen Verhalten hinein/hinüber] |

Die ups ehemalige

Schlossküche dieser |

|

|

|

|

|

[Nordwestlich / oben links quer im

Grundriss mit beiden großen Türmen lag einst größte der Schlossjüchen, heute

weitgehend von der/als Schatzkammer genutzt – wäjrend due nordöstlich daneben

liegende Dienerschaftshalle nun als Küche fungiert – und

hier als unvermeidlicher Verhaltensraum ‚symbolisiert‘

…]

[Nordwestlich / oben links quer im

Grundriss mit beiden großen Türmen lag einst größte der Schlossjüchen, heute

weitgehend von der/als Schatzkammer genutzt – wäjrend due nordöstlich daneben

liegende Dienerschaftshalle nun als Küche fungiert – und

hier als unvermeidlicher Verhaltensraum ‚symbolisiert‘

…]  ‘

‘Sorry‘, jaein/‚Apfelkuchen‘: /slicha/ סליחה ![]() wir

wir ![]() sind

(gerade

in Wesentlichem) nicht etwa/

sind

(gerade

in Wesentlichem) nicht etwa/nur

gleicher/deckungsfähig komplementärerer Meinung/en,

(gar spontan/routiniert) passenden Empfindens bis (widerspruchslos miteinander

vereinbarer) Überzeugtheit,

sondern einigen uns (insofern

‚nur‘, wenn/falls total dann antitoralitär?/!) in Angelegenheiten/Verhaltensfragen

der Vertragstreue

auf das was wir tun & lassen.

‘Salutations‘

zwar kaum ausweichlich,

doch wahrscheinlich haben zumal Milady die

Qual der Wahl(en welche/wem/was/wie).  [Notwendigkeiten – die jene, die Bemerktes ‚regeln wollten‘ / politisch ‚ein- oder aufbrachten‘ nach

‚Niederlage / Verlierern (äh nichtrechthaberisch

qualifizierter Prophetie/Sozuialkritik;

vgl. ‚Sollbruchstellen‘-Logiken) aussehen

lassen‘, zumindest indem Gesolltes, bis Gewolltes, gar Getanes/Versäumtes,

mit/unter anderen Begrifflichkeiten bekannt/getarnt, bis durchaus plausibel

respektive zur Norm, gemacht – sind/werden

eher handhabbar/akzeptiert, auch falls ‚diese rote Linie‘/Gewissheit

rein ‚nur/immerhin‘

Probleme (im engeren/denkerischen Sinne), oder hyperreal( verhofft)e, Verhaltensfragen

betrifft/sucht] Klangvoll

scheppernde Rüstungsgüter/Worte/Dinge beeindrucken am/von/statt einer, der vorräumlich(

rot)en,

Zwischenwände.

[Notwendigkeiten – die jene, die Bemerktes ‚regeln wollten‘ / politisch ‚ein- oder aufbrachten‘ nach

‚Niederlage / Verlierern (äh nichtrechthaberisch

qualifizierter Prophetie/Sozuialkritik;

vgl. ‚Sollbruchstellen‘-Logiken) aussehen

lassen‘, zumindest indem Gesolltes, bis Gewolltes, gar Getanes/Versäumtes,

mit/unter anderen Begrifflichkeiten bekannt/getarnt, bis durchaus plausibel

respektive zur Norm, gemacht – sind/werden

eher handhabbar/akzeptiert, auch falls ‚diese rote Linie‘/Gewissheit

rein ‚nur/immerhin‘

Probleme (im engeren/denkerischen Sinne), oder hyperreal( verhofft)e, Verhaltensfragen

betrifft/sucht] Klangvoll

scheppernde Rüstungsgüter/Worte/Dinge beeindrucken am/von/statt einer, der vorräumlich(

rot)en,

Zwischenwände.

Innen - wohl( schwarz )verhängte, Denk(- bis rote, zumindest aber Tresor)wand- (zur/der, hier

sogar/immerhin semiotischen, Schatzkammer).

Innen - wohl( schwarz )verhängte, Denk(- bis rote, zumindest aber Tresor)wand- (zur/der, hier

sogar/immerhin semiotischen, Schatzkammer).

Rote Linien – hier (erdgeschossgrundrisslich)

links und rechts, nein

westlich und östlich der Schatzkammer,

‚wandartig‘ hochgezogen/verhüllt – an, hinter, vor und gar von

denen Warn- bis Alarmierungsstufengeschrei, wo nicht sogar andere Handlungen,

ausgelöst werden sollen, bis müssen; und/oder wo automatische Messsysteme dies (nicht

ganz so zuverlässig wie Hunde, oder gleich gar

Gänse, doch eher unbestechlicher/undifferenziert) tun.

Offenstehende Türe bei und mit vergitterten

Fenstern: Wo dereinst Speisen zubereitet. Ihnen/uns

gegenwärtig/allegorisch

Schätze serviert werden.

Offenstehende Türe bei und mit vergitterten

Fenstern: Wo dereinst Speisen zubereitet. Ihnen/uns

gegenwärtig/allegorisch

Schätze serviert werden.  [Draußen bekanntlich vielfältig vielzahlig drinnen bis ungeheuerlich

auch]

[Draußen bekanntlich vielfältig vielzahlig drinnen bis ungeheuerlich

auch]

Das zu

denken und zu empfinden, bis zu tun

(respektive einem Reiz / Sendenden zu

verweigern), ‚was unter einem

Ausdruck/Eindruck verstanden gemacht/gesollt wird‘, ist so ziemlich (ein

– anstatt: genau) das Gegenteil-pro-dim dessen was ‚Gehorsam‘ – als/wo/wem dies

genaues, bis kritisches Zuhören bezeichnend/praktizierend – gewesen-je-inf.

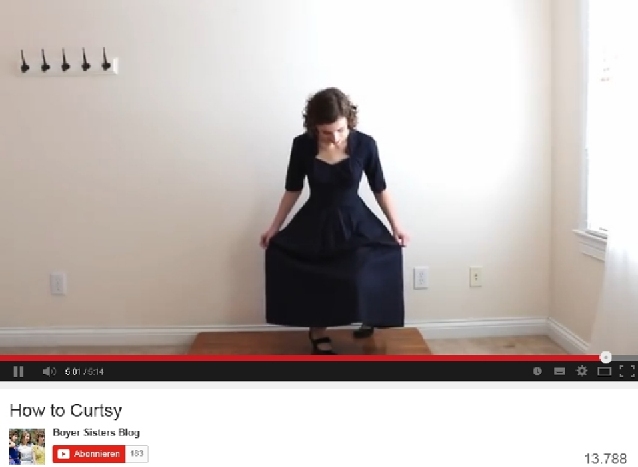

Dass sich zu ver- respektive überhaupt, gar/zumal selbsterelativierend,

zu beugen, und insbesondere falls/wenn/wieso/wo Knicksen / Knien (denkerisch / physisch / real l /

sichtbar / sprachlich / tuend / virtuell / vorgeblich – wie auch immer), schwer falle –

erwarten, kennen, unterstellen, vermuten und verstehen

/ wollten wir

durchaus (diesen

Aspekt nicht vereinzigend oder

verlangend).

[Darum und zwischen -dem

wie Entweder-scharz--Oder-weiß/e- was empfangend-genannt/sendend-gemeint- mag es-H25 zwar Verhaltensvarianten geben] Und (welche( Drei (Blüte, Frohsinn, Glanz – Glauben, Hoffnung, Liebe –

ja, nein, unreduziert) erweisen Ihre/Ihnen Revenezen!/?-H27a#F/A

[Darum und zwischen -dem

wie Entweder-scharz--Oder-weiß/e- was empfangend-genannt/sendend-gemeint- mag es-H25 zwar Verhaltensvarianten geben] Und (welche( Drei (Blüte, Frohsinn, Glanz – Glauben, Hoffnung, Liebe –

ja, nein, unreduziert) erweisen Ihre/Ihnen Revenezen!/?-H27a#F/A

Gerade סְלִיחָה weil/dass

wir Vergebungen (bis einschließlich Bereitschaft/en zu, zumal

weder dur4ch Vergessen noch durch beliebige Widerholungen desselben Ver- äh

Vorgehens, qualifizierter – etwa anstatt

willkürlich, gleichgültig beliedbiger, inflationärer, vorgeblich behaupteter.

Verlangbar-eingeklagter, hyperrealer pp.)

Entschuldigungen (SLiCHa- סליחה gleich gar von – zumal bedauerlichen / schlimmen / kriminellen – Sachverhalten

– ob eher mitverursacht oder wie auch immer zusammengefallen-H25h;

zudem H13-Irrtümer/Fehler-H27c von, und ‚über‘, Mensch für möglich bis

wahrscheinlich-H24‘Ostteil haltend) vorziehen

– bedeutet eher ups-höhere

Verletzbarkeiten und Täuschungsbeendigungsbereitschaft,

als gängig( inflationär)es Geplapper (gemurmelt suggeriert/verlangt: Unsere/Meine

Lust (auf- bis abschreckend-H29, warnend/erinnernd, anmutig/ermunternd,

kontrastmaximal, reizend, werbend, nachfragend, hoffend, liebend/hassend) zu mahnen/anzubieten

droht sich/Grazien in arroganten-ich-per (wofür auch immer sonst

noch gehaltenen, nicht nur klugen/weisen) Grenzen-H33 zu halten. #hierfoto  [Sie-innen – diese drei

Grazien – warteten-innen#Gartenbank

mit dem Servieren – wir-H33 mit dem Essen-H24a] #jojo Oder/Und basdaler: ‚Es ()

tun&tu () leind‘ – Sklaven bitten nicht um Entschuldigung, sondern um Strafe.

[Sie-innen – diese drei

Grazien – warteten-innen#Gartenbank

mit dem Servieren – wir-H33 mit dem Essen-H24a] #jojo Oder/Und basdaler: ‚Es ()

tun&tu () leind‘ – Sklaven bitten nicht um Entschuldigung, sondern um Strafe.

#hierfoto

Manche verwechseln/verkaufen/verzaubern Markt-Kritik und Staatskritik mit

Abschaffungsversprechen/Schrecken ökonomischer

Modalität.

Manche verwechseln/verkaufen/verzaubern Markt-Kritik und Staatskritik mit

Abschaffungsversprechen/Schrecken ökonomischer

Modalität.  [Begreifendes (haptisches/anschaulisches

bis begriffliches/semiotisches) Verstehen von Mauern (auch nur

jenen diese Hoschschlosses, oder blos

seiner Küchen, äh mur dirser erdgeschosslichen

Schatzkammer) verteilt werder eindeutig noch alle(s)

vollständig/restlos in/zwischen/unter -Entweder: Innen(ansichten/Bewusstheiten)-

[Begreifendes (haptisches/anschaulisches

bis begriffliches/semiotisches) Verstehen von Mauern (auch nur

jenen diese Hoschschlosses, oder blos

seiner Küchen, äh mur dirser erdgeschosslichen

Schatzkammer) verteilt werder eindeutig noch alle(s)

vollständig/restlos in/zwischen/unter -Entweder: Innen(ansichten/Bewusstheiten)-  -Oder: Aussen(fassaden- – allenfalls Mauern weitgend hinreichend

von Nichtmauern – soweit/sofern solche des/im Denken/empfindens … Sie,

Euer Gnaden wüssten schon?)]

-Oder: Aussen(fassaden- – allenfalls Mauern weitgend hinreichend

von Nichtmauern – soweit/sofern solche des/im Denken/empfindens … Sie,

Euer Gnaden wüssten schon?)]

Diesseits

und jhenseits, eben abgesehen von der (mehr

oder minder geachteten – äh unverstellten, be- bis entkleideten pp.

‚Küchen-Ab-Fälle‘) Fassaden

Aussen-, Ober-, Unter- und Innenseiten sind/werden

(auch - drinnen) hier unten östliche und

westliche von roter Bedeutung/en.

Diesseits

und jhenseits, eben abgesehen von der (mehr

oder minder geachteten – äh unverstellten, be- bis entkleideten pp.

‚Küchen-Ab-Fälle‘) Fassaden

Aussen-, Ober-, Unter- und Innenseiten sind/werden

(auch - drinnen) hier unten östliche und

westliche von roter Bedeutung/en.  [‚Über/Nach/Hinter‘

des Daseins-/Verhaltems-Prachttreppe erkennbarer

Kaiserturm gegenüber Bischifstuermen bis unters

Ergeschoss vorhandenm anstatt immer/von überall für alle sichtbar /ajin/] Manche

erlauben bis lieben/ertragen Umwendungen.

[‚Über/Nach/Hinter‘

des Daseins-/Verhaltems-Prachttreppe erkennbarer

Kaiserturm gegenüber Bischifstuermen bis unters

Ergeschoss vorhandenm anstatt immer/von überall für alle sichtbar /ajin/] Manche

erlauben bis lieben/ertragen Umwendungen.

Auch burghofseitig

und gerade verhaltensfaktisch bleibt

‚Vertragstreue‘/Selbst-Beschränkung

ein/des ‚Geschehens‘/Aktionssubjekts ups-äußerliche Angelegenheit; manche überrascht/empört eher noch mehr,

dassw/wie Gewissheiten, Irrtümer, Loyalitäten,

Oposition, Unfähikeiten/Unmöglichkeit (zu Nennendes) und somstige

Gesinnungsfragen ‚innerlich-motivational‘, zumal

sanktionsrelewant/Reaktionen-beeinflussend (gar eher ‚Strafmaße/Deutungen‘ als

‚Geschicke/Sachverhalte‘ beeinfluussend), dazu und/oder dagegen, doch vom

Geschehenen unterschiedbar bleiben (‚eigentlich müssten‘, anstatt dies immer zu

werden, oder wahrnehmender Unterscheidung zu bedürfen).  [‚Aussen‘ hinter der ‚mittleren‘ der

Fensterreihen auf Burghofhöhe, unterm Grafensaal und seinen Türmen: Loyalität und

Opposition (zudem nicht einmal diese immer unvereinbare Gegensätze) kann bis

wird äußerlich verborgen, Vertragstreue bleibt/wird jedoch immerhin äußerlich

beobachtbar]

[‚Aussen‘ hinter der ‚mittleren‘ der

Fensterreihen auf Burghofhöhe, unterm Grafensaal und seinen Türmen: Loyalität und

Opposition (zudem nicht einmal diese immer unvereinbare Gegensätze) kann bis

wird äußerlich verborgen, Vertragstreue bleibt/wird jedoch immerhin äußerlich

beobachtbar]

מִילָה

nf. word, expression, logo, term

nf. circumcision (comp. Abraham)

Das,

wenn auch zu häufig allein auf seine eine Seite als ‚Wort‘ reduzierte,

hebräische /dawar/ דבר damit

also die gemeinte ‚Sache‘ / der genannte ‚Gegenstand‘ gehört zwar ebenfalls,

doch eben nicht allein, zu den Bedeutungsreichweitenhöfen einer jeden Äußerung gar Ausdrücklichem, bis zumindest

Eindrücklichem.

[/milot/ מילות – der oben balkon- bis terrassenartige ‚Altan‘ des, immerhin derart eindrücklichen Bischofsturms, dass er ins heutige Silhouetten-Wappen

[/milot/ מילות – der oben balkon- bis terrassenartige ‚Altan‘ des, immerhin derart eindrücklichen Bischofsturms, dass er ins heutige Silhouetten-Wappen

![]() der ehemaligen ‚zollerischen’ Residenzstadt

der ehemaligen ‚zollerischen’ Residenzstadt ![]() Hechingen unter

der Burg aufgenommen, drückt hier nämlich mehr/anderes, als immerhin Worte,

aus]

Hechingen unter

der Burg aufgenommen, drückt hier nämlich mehr/anderes, als immerhin Worte,

aus]

[die zweitunterste Fensterreihe betreffend]

[die zweitunterste Fensterreihe betreffend]

[‚Innen‘, gar

nicht so selten, von/durch Marktstände(n verstellt bis) inflationiert]

[‚Innen‘, gar

nicht so selten, von/durch Marktstände(n verstellt bis) inflationiert]  Manche (jedenfalls asiatischen) Verbalsprachen,

insbesondere sino-tibetische, inklusive kantonesisch oder mandarin, verfügen bekanntlich über ähnlich viele Ausdrucksmöglichkeitsvarianten bereits für/von ‚Entschuldigung‘

/ SLiCHaH wie Inuit (auch als ‚Eskimo’ diskriminierte Menschen indogener Ethnien

der Nordpolarregion) ‚Schnee‘ zu differenzieren haben – während und wogegen/dabei

(jedenfalls

manchmal/mancherorts, bis göobal/universal oder ‚begleitende‘/begleitete) nonverbale

Verbeugungs-Gesten eher

obligatorisch/‚einheitlicher‘ scheinen, bis wirksam, sind/werden.

Manche (jedenfalls asiatischen) Verbalsprachen,

insbesondere sino-tibetische, inklusive kantonesisch oder mandarin, verfügen bekanntlich über ähnlich viele Ausdrucksmöglichkeitsvarianten bereits für/von ‚Entschuldigung‘

/ SLiCHaH wie Inuit (auch als ‚Eskimo’ diskriminierte Menschen indogener Ethnien

der Nordpolarregion) ‚Schnee‘ zu differenzieren haben – während und wogegen/dabei

(jedenfalls

manchmal/mancherorts, bis göobal/universal oder ‚begleitende‘/begleitete) nonverbale

Verbeugungs-Gesten eher

obligatorisch/‚einheitlicher‘ scheinen, bis wirksam, sind/werden.

[Und nach ‚außen‘ bekanntlich kaum weniger heftig ausgebeult – eifern אליעזר manche den Knix/Reverenzen vegzuverbalisieren]

áL÷ Hi. aufmerksam hinhören (auf: ìàÆ oder ìÀ)

áLÆ÷Æ Aufmerksamkeit /keschew/

מק laugh

ספד klagen, (be)trauern

[Wichtiger Ausdruck – gar (auch) von ‚Innerlichkeit/en‘

– können alle semiotischen ‚Zeichen‘/Symbole, namentlich etwa Kleider und Gesten (längst nicht auf verbalsprachliche beschränkt) werden,

und sein. –

In dem einst als Küche

eingerichteten Räumen, des hier analog

verwendeten Baudenkmals, ist ja schon

länger ‚s/eine Schatzkammer‘

untergebracht]

[Wichtiger Ausdruck – gar (auch) von ‚Innerlichkeit/en‘

– können alle semiotischen ‚Zeichen‘/Symbole, namentlich etwa Kleider und Gesten (längst nicht auf verbalsprachliche beschränkt) werden,

und sein. –

In dem einst als Küche

eingerichteten Räumen, des hier analog

verwendeten Baudenkmals, ist ja schon

länger ‚s/eine Schatzkammer‘

untergebracht] ![]() Dummer

Vorverurteilungen ist kein Ende, Mädels/Männer.

Dummer

Vorverurteilungen ist kein Ende, Mädels/Männer.

![]() Worte – also

nicht nur, oder erst damit mehr oder

minder zutreffend repräsentiert

ausdrückbares, Verhalten

– selbst und gerade solche der

Achtsamkeit,

Worte – also

nicht nur, oder erst damit mehr oder

minder zutreffend repräsentiert

ausdrückbares, Verhalten

– selbst und gerade solche der

Achtsamkeit,

sind immerhin manchmal sogar (wenigstens kleine,

bis erhebliche – doch kaum allein hinreichende) Taten,

sogar mehr oder minder aufmerksame;  [Promot scheitern Versuchungen Sprache/n zu begrenzen / verbieten – entsprechend

heftig]

[Promot scheitern Versuchungen Sprache/n zu begrenzen / verbieten – entsprechend

heftig]

sind jedoch auch geeignet den/die Andere/n bis sich selbst,

gar erheblich, und in vielerlei Hinsichten, zu

stärken, bis zu missachten, zu verletzen und zu manipulieren. – Immerhin beleidigt zu

viel Höflichkeit (gar im Unterschied zu falscher Entschleunigung / ‚Entschuldigung‘)

niemanden, und erzwingt nichts.  [Zumal, durch erhöhte Respektsdistanz qualifizierte (doch

auch bloß/immerhin ‚brave‘), Artigkeit

– nicht einmal verpflichtet / bewirkt auf Beleidigt-sein / Empörung zu verzichten]

[Zumal, durch erhöhte Respektsdistanz qualifizierte (doch

auch bloß/immerhin ‚brave‘), Artigkeit

– nicht einmal verpflichtet / bewirkt auf Beleidigt-sein / Empörung zu verzichten]

#jojo

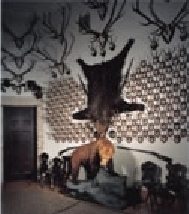

[Sprachlich verstellter Korridorraum der/durch

Wort-Waffen Grammaticas vom Burghof der Schlossküche, äh Schatzkammer. Zum und

Mit Altansalon, äh Personalzimmer und Zwiegesprächem] Abb.

Waffebrüstungssammlung

[Sprachlich verstellter Korridorraum der/durch

Wort-Waffen Grammaticas vom Burghof der Schlossküche, äh Schatzkammer. Zum und

Mit Altansalon, äh Personalzimmer und Zwiegesprächem] Abb.

Waffebrüstungssammlung  Eben ‚hinter‘ der hier (ebrnfalls) offen stehenden Türe angehend.

Eben ‚hinter‘ der hier (ebrnfalls) offen stehenden Türe angehend.

Durchaus im Widerspruch zu Menschen entblößen(d denütigen) s/wollenden ‚Sei-spontan‘-Paradoxien, zumal ‚intuitiv daherkommender Authentitizitätsforderung‘ ist bis wird, auch aufgesetzte, konzentrierte, bemüht( gepanzert)e – eben keineswegs willkürliche, sondern errungene, und insofern ‚beherrschte‘ (bis inklusive daher, äh drunten, als ‚oberflächliche‘ / ‚äußerliche‘ zu diffamieren versuchte/‚nötige‘) – Höflichkeit, ähnlich wie auch nicht immer (oder nur weil jemand diese selbst nicht bemerkt bzw. so empfindet) ‚mühelose‘ Achtsam- und Aufmerksamkeiten, dennoch bis deswegen eine ‚echte‘ und ‚richtige‘. Noch nicht einmal ‚Strategeme der List‘ anzuwenden ist notwendigerweise (auch und gerade explizit apostolisch/griechisch zitiert) verwerflich: So läßt es sich etwa keineswegs verbieten, den/die Anderen für das zu loben, was sie an einem nicht mögen, etc.pp.

[Abbs. Ansicht/Zeichnung vom Hof her]

![]() Pferd, Hengst /sus/ סוסה Stute /susah/

Pferd, Hengst /sus/ סוסה Stute /susah/

Worte bzw. Formen, insbesondere konzeptionellen und emotionalen Denkens,

vermitteln  durchaus

– womöglich sogar inhaltlich/substanziell/essbar ‚Gold aus immerhin Silber‘ wickelnd –

zwischen Bedürfnissen drunten und Taten zumal ‚draußen‘ respektive Unterlassungen

oder Verfehlungen, auch, selbst

und gerade liebevoller Achtsam- bzw. der Aufmerksamkeit/en überhaupt.

durchaus

– womöglich sogar inhaltlich/substanziell/essbar ‚Gold aus immerhin Silber‘ wickelnd –

zwischen Bedürfnissen drunten und Taten zumal ‚draußen‘ respektive Unterlassungen

oder Verfehlungen, auch, selbst

und gerade liebevoller Achtsam- bzw. der Aufmerksamkeit/en überhaupt.

Nein, nicht einmal drüben des höchsten Sinn-Turmes am basalsten ausgebeulte Gefahren, vor allem drohender Beliebigkeit und Verfügbarkeiten, ihres - der jeweiligen Worte bis Gesten, eben als und da leere, doch eingeführte und verwendet werdende Formen –inflationären, masslosen Gebrauchs – namentlich befördert vpn, gar erzieherischen, Höflichkeits-Trainingseinübungen ständiger bis verselbstverständlichter Verwendung solcher Zeichen – verschwinden; auf Seiten der siesendenden/Verwendenden, durch ihres Charms oder Ungeschicks – von dessen, gar mit Ehrlichkeit verwechselten/vermischten, Spontanitäten und Authentizitäten (senderseitig) allerdings (empfängerseitig) recht bis (gar erstaunlicherweise) ganzunabhängig möglichen bis nötigen – hBetrachtung und Bewertung durch die Behavioreme/Verhaltensweisen wahrnehmenden Rezipienten.

Diese Leute sind, zumal falls sie Macht über, oder wenigstens Einfluss auf, insofern ‚ihre‘ sendenden Gegenüber haben nzw. s/wollen, sogar für Schmeicheleien – und nicht etwa nur harten Argumenten, oder angemessenen Respektsbezeugungen bis artigem Bitten gegenüber – empfangsbereit (und zwar, im Unterschied zu so manch vorherrschendem Verständnis von ‚empfänglich‘, ohne, dass mit solch ausgeübterer Wahrnehmungssensitivität bereits etwas über der Affizierung Wirkungsrichtung/Deutung, Bewertung und die Reaktion darauf predeterminiert oder entschieden).

Dazu, und gar etwas zur Ermunterung jener, die mit und

in Worten und/oder . Gesten weniger elegant, bis überzeugend, wirken (können

und/oder/aber wollen),

gehört komplementär vervollständigend

auch Matthias Claudius:

«Lerne gerne von andern, und wo von Weisheit,

Menschenglück, Licht, Tugend

etc. geredet wird, da höre

fleißig zu.

Doch traue nicht

flugs und allerdings, denn

die Wolken haben nicht alle Wasser, und es

gibt mancherlei Weise.

[Anschauungen \ DeWaRim / Sachen analog

[Anschauungen \ DeWaRim / Sachen analog ![]() ungleich Worte / דְּבָרִים / Menschen]

ungleich Worte / דְּבָרִים / Menschen]

Sie meinen auch, dass sie die

Sache hätten,

wenn sie davon reden können und davon reden.

Das ist aber nicht so. Man hat

darum

die Sache nicht, dass man davon reden kann und davon redet.

Worte sind nur Worte, und

wo sie sogar leicht und behände dahinfahren, da sei auf deiner Hut,

Worte sind nur Worte, und

wo sie sogar leicht und behände dahinfahren, da sei auf deiner Hut,  [Was viele wollen

sind brave Reverenz/Referenzen, bis dienstbare Gefolgschaft, was sie geboten …]

[Was viele wollen

sind brave Reverenz/Referenzen, bis dienstbare Gefolgschaft, was sie geboten …]

denn die Pferde, die den Wagen

mit Gütern hinter sich haben, gehen langsameren Schrittes.»  Nicht nur

(droben) mancherlei Lieben, sondern auch

vielfältig vielzahlige Intelligenzen / Weisheit zu konstatieren.

Nicht nur

(droben) mancherlei Lieben, sondern auch

vielfältig vielzahlige Intelligenzen / Weisheit zu konstatieren.

[Goldenes Evangelium immerhin zu San Marco in Venedig ‚urschriftlich‘ gelagert] ‚Synoptische‘ bis semitische ‚ Forschung‘

nicht notwendigerweise ausgeschlossen.

[Goldenes Evangelium immerhin zu San Marco in Venedig ‚urschriftlich‘ gelagert] ‚Synoptische‘ bis semitische ‚ Forschung‘

nicht notwendigerweise ausgeschlossen.

Um exemplarisch

nur einen prominennten Begriff des

(gerade/immerhin

nicht einmal ‚synoptischen‘) johanäischen Evangeliumsprologs aufzugreifen/zu

entblößen: ‚Am Anfang war das Wort, und

das Wort …‘ griechisch steht da bekanntlich jeweils

λόγος /logos/ geschrieben

– was sowohl ‚Wort‘ als auch, zumindest ‚logisch-vernünftiges

Denken‘ repräsentiert/bedeutet; also den gezeigten

Unterschied des Dichtes eindrücklich

kontrastklar zum Ausdruck bringen kann.  [Zu ‚der Zeitenwende‘ wurde übrigens

jpdischerseits alltäglich – zu

Verständigung wohl (auch als widerlegt geletende Auffassungen werdeb ja nicht

nur aus/in der historischen forschung besonders treu be- und ghewahrt) –

weniger Griechisch als Iwrit, und etwas seltener Aramäisch, gebraucht]

[Zu ‚der Zeitenwende‘ wurde übrigens

jpdischerseits alltäglich – zu

Verständigung wohl (auch als widerlegt geletende Auffassungen werdeb ja nicht

nur aus/in der historischen forschung besonders treu be- und ghewahrt) –

weniger Griechisch als Iwrit, und etwas seltener Aramäisch, gebraucht]

‚Zurückversetzt‘ in/auf Hebräisch

/ in עִבְרִית würde dagegen wohl

der semitische Ausdruck /dawar/ דבר gebraucht werden (gewesen sein können,

bis dürfen), dessen Bedeutungenreichweitenhorizont zwar ebenfalls

‚Wort‘ und\aber doch zugleich auch ‚Gegenstand/Sache‘ umfasst/enthält; den dazwischen gemeinten/gesucht-gefundenen

Unterschied also relativierend oder

verschärfend, als dennoch, eben insgesamt

Gedacht/es, nicht etwa ‚zwingen( können)den‘,

enttarnt. – Doch ![]() [‚zu früh gefreut‘, indoeuropäische

Rechthaberei, so wie Iwrit-Bevorzuger]

[‚zu früh gefreut‘, indoeuropäische

Rechthaberei, so wie Iwrit-Bevorzuger]

auch

talmudisch findet sich der Gedanke (Allegorie bis Behauptung): G’tt habe (allegorische ‚Innerraumzeitlichkeit‘

unterstellend/vergottend) zunächst in ‚das Wort‘, seine Tora, gesehen und – gar gleich

in beiderlei Wortsinnen – ‚danach‘

die Schöpfung begonnen/\ausgeführt, ‚kabbalisiert‘ äh

überliefert. Ebenfalls diese deterministisch-freiheitsfeindliche

Steilvorlage des, gar/zumal ‚gnostischen‘, ‚Geist‘ der ‚Materie‘ vorziehen/überordnen

s/wollenden Versuchs, äh Versehend: Gott menschenartig zu

limitieren/zwingen (den vorgeblich offenkundigen ups Fehler/die

Dämonie der Schöpfung, zumal/zumindest

des/der missglückt-verfehlenden

Menschen / Futirum exaktums, ‚religio/zurück‘ … Sie wissen schon).  [Creazio

ex nihilo/אין סוף ermöglicht (zumal

dadurch ups vernünftig handelnde Verhinderung

des Eintritts ihrer alternativ/ansonsten drohenden

Szenarien) qualifizierte

Prophetie, inklusive Deutung/Verwendung von

Apokalyptischem]

[Creazio

ex nihilo/אין סוף ermöglicht (zumal

dadurch ups vernünftig handelnde Verhinderung

des Eintritts ihrer alternativ/ansonsten drohenden

Szenarien) qualifizierte

Prophetie, inklusive Deutung/Verwendung von

Apokalyptischem]

#hierfoto

_aside_her_husband_Madrid-zimbo-aGB2LDlxW4N.jpg) Sir

Armin warnte/weckt uns, dass auch noch

so kompetent( trefflich)es – also nicht ‚nur,

äh auf ‚jederlei‘, Medien-Niveau – darüber reden/davon wissen nicht

nur durchaus gegebene Einflussmöglichkeiten darauf suggeriert.

Sir

Armin warnte/weckt uns, dass auch noch

so kompetent( trefflich)es – also nicht ‚nur,

äh auf ‚jederlei‘, Medien-Niveau – darüber reden/davon wissen nicht

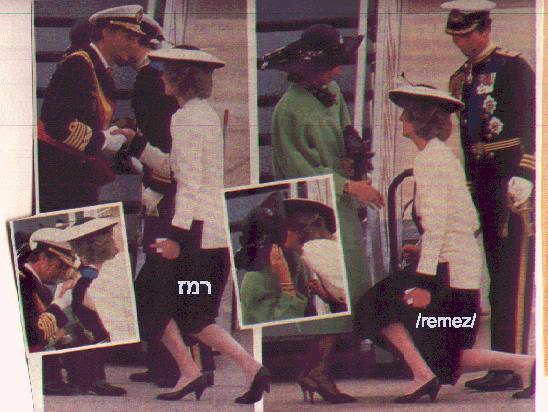

nur durchaus gegebene Einflussmöglichkeiten darauf suggeriert. _after_her_curtsy_to_the_Emir_Sheikh_Hamad_Bin_Khalifa_Al-Thani_with_Princess_Christina_(R)_and_hisbands_Madrid-Getty131877361.jpg) [Debatten

& Consorten –

nicht etwa, dass ‚Sprache‘ dafür/davon/dazu

bezaubernd, exakter, heilig, logisch-mathematisch präzise, überwältigend, äh überzeugend,vollkommen, zwingend sein/werden (könnte/)müsste – auch Berechnungen bis

Simulationen bleiben (ebenfalls, bis eher) Repräsentationen]

[Debatten

& Consorten –

nicht etwa, dass ‚Sprache‘ dafür/davon/dazu

bezaubernd, exakter, heilig, logisch-mathematisch präzise, überwältigend, äh überzeugend,vollkommen, zwingend sein/werden (könnte/)müsste – auch Berechnungen bis

Simulationen bleiben (ebenfalls, bis eher) Repräsentationen]

Des

Weeiteren (von / wegen / zu Deckungsungleichheiten zwischen Repräsentationen

und Repräsentiertem) bemerkt immerhin die

soziologische Forschung, zumal gesellschaftliche,

Tendenzen

/ Fehlschlüsse:,

Da

/ Wenn

(vergleichsweise ‚offen‘,![]() kontrastierend / eindeutig‘ respektive ‚tabuarm‘ empfunden, äh ‚wissend‘) über und von Etwas

(bis Jmand) geredet,

publiziert etc., bis gemurmelt,

wird,

zu vermeinen

(damit / dadurch immer) hinreichend bestimmenden Einfluss

auf die ‚dementsprechenden‘ Sachverhalte

(zumindest

/ zumeist aber auf die [künftigen] Verhaltensweisen

des jeweiligen und/oder sämtlicher

[unterworfener, äh

gutwillig-wahrhafter] Menschen) zu haben / nehmen.

kontrastierend / eindeutig‘ respektive ‚tabuarm‘ empfunden, äh ‚wissend‘) über und von Etwas

(bis Jmand) geredet,

publiziert etc., bis gemurmelt,

wird,

zu vermeinen

(damit / dadurch immer) hinreichend bestimmenden Einfluss

auf die ‚dementsprechenden‘ Sachverhalte

(zumindest

/ zumeist aber auf die [künftigen] Verhaltensweisen

des jeweiligen und/oder sämtlicher

[unterworfener, äh

gutwillig-wahrhafter] Menschen) zu haben / nehmen.

[Eher noch

heftiger, als schon vermeintliche Einflüsse auf alles

worüber, für hinreichend kompetent gehalten, geredet werde – erweisen sich / wir

oft Erwartungen, bis Mühen, ‚jenes Empfinden‘ / Gemüts

/ Selbsteverständnis zu ändern, soweit und worauf wir, vermittels Denkweisen / ‚Sprache(n)‘./

Vorstellungswahlen durchaus weitgehende Einflüsse ausüben]

[Eher noch

heftiger, als schon vermeintliche Einflüsse auf alles

worüber, für hinreichend kompetent gehalten, geredet werde – erweisen sich / wir

oft Erwartungen, bis Mühen, ‚jenes Empfinden‘ / Gemüts

/ Selbsteverständnis zu ändern, soweit und worauf wir, vermittels Denkweisen / ‚Sprache(n)‘./

Vorstellungswahlen durchaus weitgehende Einflüsse ausüben]

Nicht etwa, dass immerhin / gerade das was ‚Politiker‘

und ‚Publizisten‘ (als Teilnehmer sogenannt ‚öffentlicher‘, gar in mancherlei Unterschieden etwa

zu ‚wissenschaftlichen‘ oder ‚administrativen‘, Debatten, bis schließlich als Gesetzgeber)

meinen, bzw.

sagen und schreiben, wirkungslos für die /

in den Vorstellungen der ‚Praktiker‘

(vgl. Horst

Baiers drei-Ps) sowie jenen der Bevölkerung/en wäre –

gleichwohl ist/wird es (so wenig sich z.B. Zeitgeist, Rechtslage,

Rechtsauffassungen, Urteil, Moralempfinden und Verhalten entsprechen)

kaum, bis nie, deckungsgleich, und gerade da bleiben Konflikte

zwischen den Orientierungen ‚Denken versus Handeln‘ relevant.

????Hier oder E.G.B. Charme/Zauber

Ambivalenzen????

????Hier oder E.G.B. Charme/Zauber

Ambivalenzen???? ![]()

‚Sogar‘, bis ‚gerade‘, der Anspruch / die Möglichkeiten der /tora/ תורה sind – jedenfalls solange und soweit in einer

semitischen Sprache verfasst und/oder rezipiert, eben deret-wegen –

davon zu unterscheiden, wie (zumal in vereindeutigenden, bis Bedeutungen singularisierenden, namentlich japhetischen, Alphabeten

geschriebene / gelesene) Texte, Gedanken prinzipiell

festgelegt zu verstehen erzwingen

s/wollen: Da Verstehensschwierigkeiten des /

von Hebräischen/iwrit

‚Sogar‘, bis ‚gerade‘, der Anspruch / die Möglichkeiten der /tora/ תורה sind – jedenfalls solange und soweit in einer

semitischen Sprache verfasst und/oder rezipiert, eben deret-wegen –

davon zu unterscheiden, wie (zumal in vereindeutigenden, bis Bedeutungen singularisierenden, namentlich japhetischen, Alphabeten

geschriebene / gelesene) Texte, Gedanken prinzipiell

festgelegt zu verstehen erzwingen

s/wollen: Da Verstehensschwierigkeiten des /

von Hebräischen/iwrit

zwar auch auf tonale und

Substitutionseigenschaften des Alefbets zurückgehen / beruhen, doch auch aus /

an Eigenschaften semitischer Wortwurzeln und der

Syntax resultieren / anknüpfen können.  Also Jungs?

Also Jungs?

[Immerhin ‚Schülerinnen‘ und sei/wäre

es der

Sprache]

[Immerhin ‚Schülerinnen‘ und sei/wäre

es der

Sprache]

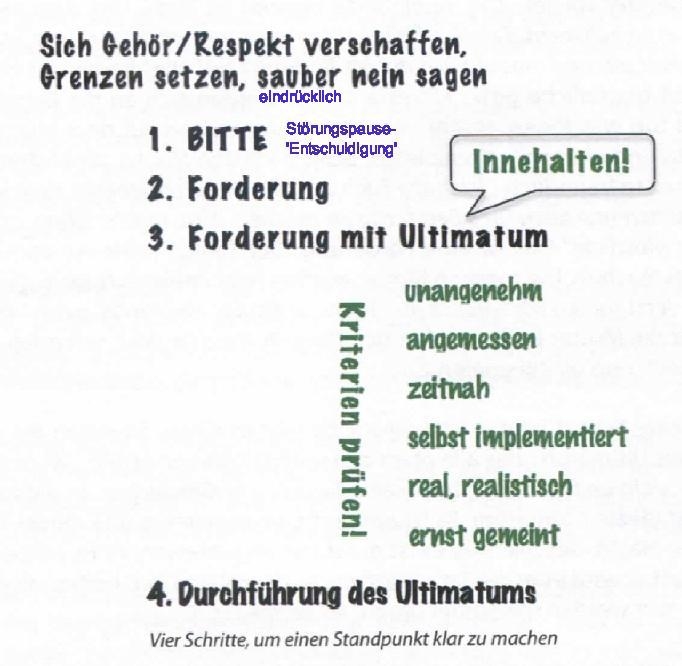

‚Die‘ allerdings drei(erlei) zentralen sogenannten ‚Wunderwörter‘ (hebräisch MILOT HA-KESSEM – zumindest, bis gar nicht allein, des Charmes, oder etwa Zwangs, des Beeinflussens) lauten, bis zeigen (sind/werden also nicht etwa notwendigerweise), bekanntlich:

![]()

![]()

מילה

nf. word, expression, logo, term

|

Also weder /dawar/ ד־ב־ר als / für / von ‚Wort‘, äh ‚Ding‘; (ש"ע) מילה,

אבן הבניין

של השפה;

דיבור; שיחה

קצרה; אמירה; צו,

פקודה; ידיעה,

חדשה;

התחייבות,

הבטחה; סיסמה (ש"ע) שמות.

במאגיה,

מילים בעלות

כוח אלוהי

לחולל שינויים. verwendend bei

/ für / gegen / hier / wegen (O.G.J.):

|

![]()

![]()

קסם

nm.

charm, enchantment, fascination, captivation, glamor, glamour, [grace(fullness)? O.G.J. with E.G.B.]

lureravishment, winsomeness; magic, sorcery, spell, witchery, witching

Sogar, nein gerade, für

(diese) Menschen- bis Sachverhalte unverantwortliche Leute laufen erheblichste

Gefahren zumindest für deren mitteilende Darstellungen verantwortlich gemacht

zu sein/werden! – Wie viel mehr für schuldhaft (gleich gar an Auseinandersetzungen,

Störungen pp.) beteiligt gehaltene Personen-!/?/-/.

[![]() Today danced by graceful girls …] Kriegerischer

Schwerttanz heute ‚entschärt‘ durch / seitens hübsche/r Mädchen

‚erscheinender‘ harter Wettbewerb, regelgerecht

vor der Königlichen Tribüne ‚auf- äh durchgeführt‘.

Today danced by graceful girls …] Kriegerischer

Schwerttanz heute ‚entschärt‘ durch / seitens hübsche/r Mädchen

‚erscheinender‘ harter Wettbewerb, regelgerecht

vor der Königlichen Tribüne ‚auf- äh durchgeführt‘.

|

תודה TODA! |

בבקשה BeWAKASCHA! |

סליחה SeLICHA! |

|||

|

תּוֹדָה (thanks, gratitude; thank you) [קשה – hard, difficult, tough, formidable, gordian, foul, labored, laborious, grueling, heavy,

gruelling; stiff, firm, gruff, horny, ironbound, leathery, petrosal, petrous,

rigid, rugged, scirrhous; severe, serious] |

בְּבַקָּשָׁה (please,

I ask / beg you,

kindly – interjection: gladly; why not,

O.K.) בַּקָּשָׁה (request, application, plea, wish, desire, appeal,

invocation, obtestation, solicitation, suit, supplication, behest) |

סְלִיחָה (pardon, forgiveness,

remittal, condonation; penitential prayer) סָלִיחַ (pardonable,

forgivable, excusable, atonable, atoneable – even: CHeT-זז׀ח) |

[Denken, Knie, Köüfe.

Oberkörper und Spracjhen ließen sich weitgehende einzeln kombinierbar/kürzend

begereifen, äh beugen] Die Erzieherin, ach ja derzeit heiße/tut das

‚Influenzerin‘ macht es vor.

[Denken, Knie, Köüfe.

Oberkörper und Spracjhen ließen sich weitgehende einzeln kombinierbar/kürzend

begereifen, äh beugen] Die Erzieherin, ach ja derzeit heiße/tut das

‚Influenzerin‘ macht es vor. ![]()

![]()

![]()

![]()

‚Höfischkeiten’ – courteousness [אדיבות],

politeness

[נימוס; אדיבות], good manners [נימוס, דרך-ארץ], plus: mannerliness/ Manierlichkeit

, propriety/Anstand/Sitte, breeding/Erziehung/Aufzucht,

civility

[אדיבות], cordiality [לבביות], courtesy [מחוות

נימוס, אדיבות], debonairness [עליזות;

אדיבות], gallantry [אבירות; אומץ; גבורה;

שפע גינונים], gentleness

[עדינות;

רכות; נועם

הליכות;

אצילות;

מתינות],

compliment/bouquet [להחמיא

מחמאה,

קומפלימנט].

![]()

[Als/Für/In/Von höfischen Zeremonien seien bis

sind negere Formen des Raumverhaltens protkollarisch entwickelt und vorgegeben]

Verbalsprachen stellen werder die

einzige. Noch die wesentlichsten Gesten bereit – auch wo ‚akustische3r Ton‘

bedeutsam-

[Als/Für/In/Von höfischen Zeremonien seien bis

sind negere Formen des Raumverhaltens protkollarisch entwickelt und vorgegeben]

Verbalsprachen stellen werder die

einzige. Noch die wesentlichsten Gesten bereit – auch wo ‚akustische3r Ton‘

bedeutsam-

[Gerade/Immerhin

,die Heilsarmee’ hat es trotz, bis eben wegen, ihres Namens ‘Salvation Army’ kaum an Versöhnungs-

und Vergebungsbemühungen fehlen lassen] ‚Aus‘ Eurer / Ihrer /

meiner / seiner ‚Entstehungs‘-Zeit ‚heraus‘ zu können / kommen

falle eher selten leicht.  Thanks תודה /toda/ Dank,

weder immer leicht (vom ,nächs[s]t[ehend]en’ Begrifflicjkeitenfeld

abzugrenzen) noch stets gleich – und schon gar nicht nur gut bis

recht gemeint(e Beziehungspflegeversuche) respective gemacht(er

Knicks-Ersatz-Wahrnehmung/en).

Thanks תודה /toda/ Dank,

weder immer leicht (vom ,nächs[s]t[ehend]en’ Begrifflicjkeitenfeld

abzugrenzen) noch stets gleich – und schon gar nicht nur gut bis

recht gemeint(e Beziehungspflegeversuche) respective gemacht(er

Knicks-Ersatz-Wahrnehmung/en).  [‚Wie‘ verschieden sich ‚Dasselbe‘ (wann/wem/wen/wer/wo) anfühlt-!/?/-/. üben zwar die meisten Leute – allerdiongs eher exemplarisch] Rekordversuchungen.

[‚Wie‘ verschieden sich ‚Dasselbe‘ (wann/wem/wen/wer/wo) anfühlt-!/?/-/. üben zwar die meisten Leute – allerdiongs eher exemplarisch] Rekordversuchungen.

להודות

v. to thank; confess, admit; plead (law)

[Um 1920 knixte diese junge

Heilsarmistin bei der Vorstellung ihrer neuen

Dienstbekleidung zeitgenössisch brav erwartbar, bis angemessen artig] Curtesying female Salvation Army member.

Request בבקשה /bewakascha/: Das, in einer Schreibweise optisch בְּבַקָּשָׁה na klar von rechts her, zweite ![]() massoretisch-bestimmte (unterstreichungsstrichartig aussehende) Vokalzeichen בַ patach ַ unter dem nun oft als wet ב gesprochenen otijot erklingt, wie in diesen Sprachen zumeist

danach, manchen manchmal eher als ups o-Laut (vom ׇ

ist Ähnliches ja eher/ohnehin bekannt, bis gegenwärtig normiert), oder wird eben als a-Laut aufgefasst; ohnehin סְלִיחָה verändern sich

/ ändern Menschen grammatikalische Regeln – doch zumindest in/von Israel werden Sie verstanden, wie (falsch

bis richtig – wem auch immer) es Euer Gnaden mit/bei/um bet-qo/uf-schin

ב־ק־ש bis gar blosem/leerem/hartem ק־ש (,Stroh’) halten/empfinden mögen.

massoretisch-bestimmte (unterstreichungsstrichartig aussehende) Vokalzeichen בַ patach ַ unter dem nun oft als wet ב gesprochenen otijot erklingt, wie in diesen Sprachen zumeist

danach, manchen manchmal eher als ups o-Laut (vom ׇ

ist Ähnliches ja eher/ohnehin bekannt, bis gegenwärtig normiert), oder wird eben als a-Laut aufgefasst; ohnehin סְלִיחָה verändern sich

/ ändern Menschen grammatikalische Regeln – doch zumindest in/von Israel werden Sie verstanden, wie (falsch

bis richtig – wem auch immer) es Euer Gnaden mit/bei/um bet-qo/uf-schin

ב־ק־ש bis gar blosem/leerem/hartem ק־ש (,Stroh’) halten/empfinden mögen.

לבקש

v. to ask; beg; seek, look for; wish

x

בקשה

nf. request, application, plea, wish, desire, appeal,

invocation, obtestation, solicitation, suit, supplication, behest

להקשות

v.

to make difficult; harden, ![]() stiffen, make hard; ask difficult questions; be stubborn

stiffen, make hard; ask difficult questions; be stubborn

x

להקיש

v.

to knock, beat, drum; type (on keyboard); infer, analogize; compare

x

להתקשות

v. to

harden, toughen; find difficult, have difficulties; be cruel

x

קש

nm.

straw, chaff, mulch

x

לנקוש

![]()

v. to

knock, strike, beat; ensnare, snare

x

הוקש

v. be

beaten, drummed; typed (on keyboard); be inferred, analogized; compared

x

הוקשה

v. be

made difficult; be difficult; be hardened, stiffened

x

לקשות

v. to

harden, solidify, be hard; be difficult

Abb, Klemmsteindigurentrias-Duenstmädchen??[Wenigstens eine/n Knix – Höflichkeitsparadoxa sehen

glöeichzeitig nach mehr (etwa: Ablehnung, Achtung, Angebot, Apell,

Besänftigung, Bitte, Distanz, Disziplin, Drohung [zumindest auch anders zu können/tun], Freiheit, Flehen, Frieden,

Gedpld, Gefolgschaft, Gnade, Liebe, Lücke, Mühe, Mut, Nähe, Pause, Respekt,

Rücksicht, Suvewränität, Treue,

Unterwerfung, Verlegenheit, Verschwendung, Vertrauensvorschuß, Wahrnegnunbg, Wohlgefühl, Wutkompensation, Zuneigung, Zustimmung – nicht selten irgendwo zwisch

polaren ‘Gegenteilen’ gemischt und ,Dasselbe’ wechselseitig unterschiedlich

erlebt / gedeutet / erinnernd / verwendet) aus(-/eindrückend) als Zeichen-Gesten ,sind’; und/aber der Repräsentationen/Symbole ,Wirkungen’

dennoch weniger (namentlich/zumindest; weniger

eindeutig) bleiben als wonach ,dren’ jeweilige

Deutungsreflexe / Verwendungen (noch so überzegend, bis

überrwältigt, oder gar konsensual)

aussehen/,veranlassen’] Solle denn ,wie/wozu Übergriffiges, äh יְשׁ (sendend) gemeint gewesen sei’ (oder gar ‘beabsichtigt war’ –beobachtend/urteilend) dämpfen

oder verschärfen,,wie/dass es יְשׁ / was gemacht, bis wechselseitig

(empfamgemd und\aber zumindest

,verarbeitend’) erlebt/erinnert

werde’-!/?/-/.  Entschuldigungen, überhaupt /slicha/ סליחה , unterschieden ,sich’/wir durchaus von Vergebung(sbitten zumal wechselseitig überhaupt

erfüllbaren, bis wirksam akzeptiert)en, und gleich gar von deren/wessen? Ausdrücken/Wirkungen! [Ohne Anwendungen restriktiven Zwangs erscheint,

bis erschien, zwar immerhin ein ‚erreichter‘/gezeigter Knicks bewirkbar]

Ihre//Wessen? zumal

‚falsche/n, bis wahre/n

Motiv-Gründe‘

bleiben übrigens sogar/gerade verborgen, wenn sie selbst (und/oder wer auch immer) welche,

respektive diese, ablehnt / bekennt / bemerkt.

Entschuldigungen, überhaupt /slicha/ סליחה , unterschieden ,sich’/wir durchaus von Vergebung(sbitten zumal wechselseitig überhaupt

erfüllbaren, bis wirksam akzeptiert)en, und gleich gar von deren/wessen? Ausdrücken/Wirkungen! [Ohne Anwendungen restriktiven Zwangs erscheint,

bis erschien, zwar immerhin ein ‚erreichter‘/gezeigter Knicks bewirkbar]

Ihre//Wessen? zumal

‚falsche/n, bis wahre/n

Motiv-Gründe‘

bleiben übrigens sogar/gerade verborgen, wenn sie selbst (und/oder wer auch immer) welche,

respektive diese, ablehnt / bekennt / bemerkt.

Excuse סליחה /slicha/ ,mögen Euer

Gnaden verzeihen?`: Entschuldigen / apology gehört

durchaus zu lexikalisch/wörterbüchlich

anerkannten  [Manche bemerken / behaupten / deuten, dass simo-tibetische

Sprachen – jedenfalls namentlich Kamtonesis und Mandarin. #jmlich viele verschieden

differenzierende Begrifflichkeiten für / von ‚Entschuldigung‘ verwenden (können,

bis dürtfen) wie dies Inuit für ‚Schnee‘,

respektive nomadische Ethnie ‚Sand‘ betreffend tun (um

indogen zu überleben)]

[Manche bemerken / behaupten / deuten, dass simo-tibetische

Sprachen – jedenfalls namentlich Kamtonesis und Mandarin. #jmlich viele verschieden

differenzierende Begrifflichkeiten für / von ‚Entschuldigung‘ verwenden (können,

bis dürtfen) wie dies Inuit für ‚Schnee‘,

respektive nomadische Ethnie ‚Sand‘ betreffend tun (um

indogen zu überleben)]

Bedeutungsspektrum der semitischen ,Wortwurzel’ ס־ל־ח samech(s Verborgenheitsqualit#ät)-lamed(s Lernerfahrung/en)-chet(s

beinahe Zerrissenheit/en zumal angesichts von Zielereichungsunsicherheiten) – ohne alleine

der/die/das einzige יחיד /jaxid/ sein/werden zu … סלח

סליח

adj. pardonable, forgivable, excusable, atonable, atoneable

לסלוח

v. to forgive, pardon

x

להיסלח

v. be forgiven, pardoned

x

סולח

(>>סֻלַּח)

v. be forgiven

‚Da(s) müssen Sie (schon) entschuldigen‘-Sätze, spätestens aber

Behauptungen / Erwartungen bringen viel

Charakteristisches zum Ausdruck:

Gerade diesen peinlichst entblößten Verrat (auch) noch/doch er-leutern zu

sollen, äh zu wollen, grenzt nahe an Ansinnen

einen Witz zu erklären – ‚nur‘, dass/soweit es k/einer ...

[Ach wieder so ein

böswillig, unverständlich verstörendes Missverstanden-Werden, meines

kommunikationsunwilligen Denkens] ![]()

Wer vermeint

– auch nur/immerhin wechselseitige – Vergebung

erzwingen zu können (auch nur Verzeihung / Entschuldigung [dafür/wofür] fordern zu dürfen/nüssen/sollen) – wird daher/schuldhaft, spätestens ob pandemisch

begeistert breiter Zustimmungen, jene/jede

Drohung ‚übersehen‘: Ich befürchte nämlich, sollte gar ich es überleben, noch gefährlicher/asozialer zu werden, als ich mich / Menschen bereits jetzt einschätze.Punkt  [Jedes der

NichtwissbarkeitsPrinzipien – nicht allein Gnadenangelegenheiten, bekanntlich zu einem, inzwischen immerhin,

‚Recht(sanspruch auf justiziable

Prüfung)‘ verbogen

erscheinende ‚Verpflichtung‘ (zur/der ‚Nächstenliebe‘ – Verzweckung um selbst welche ver- äh erlangen un-zu können, äh falls, bis da

wechselseitig, alle darauf angewiesen) – wird/ist

von/bei/durch Erzwingungsmacht verobjektiviert /

in seinem dazu befähigenden Wesenskern verfehlt, bis (von

mehr desselben Müssens) gestört/verstört/zerstört- Ausfallschritte mit/wegen

Maschinengewehr]

[Jedes der

NichtwissbarkeitsPrinzipien – nicht allein Gnadenangelegenheiten, bekanntlich zu einem, inzwischen immerhin,

‚Recht(sanspruch auf justiziable

Prüfung)‘ verbogen

erscheinende ‚Verpflichtung‘ (zur/der ‚Nächstenliebe‘ – Verzweckung um selbst welche ver- äh erlangen un-zu können, äh falls, bis da

wechselseitig, alle darauf angewiesen) – wird/ist

von/bei/durch Erzwingungsmacht verobjektiviert /

in seinem dazu befähigenden Wesenskern verfehlt, bis (von

mehr desselben Müssens) gestört/verstört/zerstört- Ausfallschritte mit/wegen

Maschinengewehr]  Reverenzen/Referenzen (inklusive ups-äußerlicher Respektsbezeugungen / salutations) sind erzwingbar, äh vernünftig, bis werden genügen ‚müssen‘ – auch

‚nur‘/immerhin ‚entschuldigende‘/duldende/kooperative Vergebungen

bleiben (hingegen auch bis

gerade obwohl ausgesprochen/symbolisiert) verweigerbar/frei.

Reverenzen/Referenzen (inklusive ups-äußerlicher Respektsbezeugungen / salutations) sind erzwingbar, äh vernünftig, bis werden genügen ‚müssen‘ – auch

‚nur‘/immerhin ‚entschuldigende‘/duldende/kooperative Vergebungen

bleiben (hingegen auch bis

gerade obwohl ausgesprochen/symbolisiert) verweigerbar/frei.

[So

manch(

Zusammenhängend)es erscheint zwar manchen

willkürlich …]

[So

manch(

Zusammenhängend)es erscheint zwar manchen

willkürlich …]

Mehr noch

verstellen/verkennen omnipräsent inflationär gemurmelte Duldungs- bis Rache-verzichts-Apelle beide wesentlich( existenzgewissentlich)e Richtungen verzeihenden Vergebens (jene, gar seltener überhaupt

bemerke, eigener Existenz bis Verhaltensnotwendigkeiten,

wie jene der/des Ungeheuers der

Anderheit/en).  [… stellen/beantworten aber

eher

‚kulturelle‘ bis Bildungsfragen] סליחה ist es erst/schon

Sittenverfall, dass äh falls Formen-Wandel erkennbar?

[… stellen/beantworten aber

eher

‚kulturelle‘ bis Bildungsfragen] סליחה ist es erst/schon

Sittenverfall, dass äh falls Formen-Wandel erkennbar?

„Knicks – und sag danke“. [(Wohl

nicht allein) Jenes

eine kleine Gedichtbändchen enthält bekanntlich allerlei Dankbarkeiten, ein ausdrücklicher Knicks, über

seinen ‚äußerlich( so auch illustriert abgebildet)en‘ Titel hinaus, findest sich darin סליחה hingegen gerade nicht] Abb, Shrly

Temple??? Des ‚Handschlags‘ womögliche Gleichheit(serscheinung – Analogie und

Symbolik) verbindet sich oft, bis unauffällig, ‚leicht‘ mit, bis zu, allerlei

Ungleichheiten.

„Knicks – und sag danke“. [(Wohl

nicht allein) Jenes

eine kleine Gedichtbändchen enthält bekanntlich allerlei Dankbarkeiten, ein ausdrücklicher Knicks, über

seinen ‚äußerlich( so auch illustriert abgebildet)en‘ Titel hinaus, findest sich darin סליחה hingegen gerade nicht] Abb, Shrly

Temple??? Des ‚Handschlags‘ womögliche Gleichheit(serscheinung – Analogie und

Symbolik) verbindet sich oft, bis unauffällig, ‚leicht‘ mit, bis zu, allerlei

Ungleichheiten.

Why do we say: 'Thank you very much' and mot

'Thank you very dreck'? – Ja, warum heißt es eigentlich:

‚denk you very Matsch‘ und nicht ‚Thank you very

Dreck‘?

װUnd: «‚Bitte‘ flieg von meiner Lippe!»

SaFaH שפה – Noch eines der vielleicht (jedenfalls gegenüber dem ‚seinen zumindest Töchtern

ein Beim zum Stolpern zu stellen’) סליחה

vergleichsweise gnädigen Formulierungs-Ergebnisse,

der Denkweise von/in ‚Wunder‘-Begriffen

oder Charm קסם quf-samech-mem (charm, enchantment,

fascination, captivation, glamor, glamour, lure, ravishment, winsomeness;

magic, sorcery, spell, witchery, witching) eng zusammenhängender, gar

‚Zauberwörtern‘ (der gar Fremd-Motivation) und der faktischer Rede- bis Verhaltensweise die

drei, namentlich sich selbst, dazu abverlangen zu

müssen, oder zu wollen. – Aber entschuldigen Sie, oder auch nicht: Auf, womöglich

für ‚natürlich‘ /

,selbstverständlich’ gehaltene, einen etwa

spontan alternativlos überwältigende, authentische Gefühlszustände

ver- bzw. angewisen

zu sein/werden; ist/wird noch weitaus hinterhältigerer

Manipulation zugänglich, als womöglich sogar aufgesetzte/instrumentelle bzw. antrainierte/inszenierte/wandungsbereite ‚um-zu‘ Höflichkeit/en.

[Ups-Hoppela,

wie bitte: ‚Ich entschuldige mich weder für meine Existenz,

noch für mein beabsichtigtes Verhalten’? – Meine Bedürfnisse

nach, bis Bitten um, zumal Ihre/Eure Vergebung sind/wären, auch deren Gewähr, oder

Ablehnung, bedeuten/betreffen, qualifiziert wesentlich anderes

als Schuld-Fragen, gleich

gar zu streichen / beendigen / aufzulösen / abzuschaffen / zu vergessen]  װAber:

‚Da/Dann müssen(!) Sie/du (schon, bis

sogar ‚bitter schön‘) entschuldigen!‘

Hört/Sieht wer, sich überhaupt (selbst[ distanziert], dabei zu? Spätestens wer

Nachsicht/en, bis sogar Vergebung/en,

einfordert/reklamiert? – Klar kann Macht (wer dies will) auf Worten, Formen

usw. bis bestimmten Taten (des/der Gegenüber/s – z.B.

‚Gefühlsäusserungen‘ inklusive) bestehen, und zumal – gar eher

willkürlich oder vernübftig –

darüber bestimmen: wann, bis wem/wofür, sie welche anerkennt, oder verweigert –

doch eher selten nur mit – zumal all- bis

wechselseitig – erwünschten Folgen.

װAber:

‚Da/Dann müssen(!) Sie/du (schon, bis

sogar ‚bitter schön‘) entschuldigen!‘

Hört/Sieht wer, sich überhaupt (selbst[ distanziert], dabei zu? Spätestens wer

Nachsicht/en, bis sogar Vergebung/en,

einfordert/reklamiert? – Klar kann Macht (wer dies will) auf Worten, Formen

usw. bis bestimmten Taten (des/der Gegenüber/s – z.B.

‚Gefühlsäusserungen‘ inklusive) bestehen, und zumal – gar eher

willkürlich oder vernübftig –

darüber bestimmen: wann, bis wem/wofür, sie welche anerkennt, oder verweigert –

doch eher selten nur mit – zumal all- bis

wechselseitig – erwünschten Folgen.

Abgelegen erscheinende Aspekt

bleiben dennoch welche. [Gerade soweit/wo סְלִיחָה Ausdruck für/vom Bedauern bis Reue (oder gar

mehr) – bleiben Repräsentationen

vom Repräsentierten verschieden/zu unterscheiden] Auch Beschwichtigungseinflüsse, ‚Ehren/Freundlichkeiten‘

und Provokationswirkungen ‚veranlassend‘.

Abgelegen erscheinende Aspekt

bleiben dennoch welche. [Gerade soweit/wo סְלִיחָה Ausdruck für/vom Bedauern bis Reue (oder gar

mehr) – bleiben Repräsentationen

vom Repräsentierten verschieden/zu unterscheiden] Auch Beschwichtigungseinflüsse, ‚Ehren/Freundlichkeiten‘

und Provokationswirkungen ‚veranlassend‘.

Wesentliche Irrtümer bleiben:

Entschuldigung(skmivkse,

äh Höflichkeiten / ‚Rückzug‘ – zumal wegen

Vorstehendem / Nachstehendem) für Ansprüche-mindernd(e Streitverzichte / devot ‚reinigend‘ demütigend), für falsch/schlecht oder etwa für überflüssig/Verschwendung, äh für zwingend, halten zu müssen. Wobei auch/bereits erzwungene,

oder inflationär verbrauchte (äußerlich[

arogante / bloße / erpresste / formelle /

leere / mühelose / routinierte / verbale / vortäuschend]e Sprachformen), eben

nicht ‚umsonst‘ sind/werden

(nicht

einmal empfangsseitig, in allen

Bedeutungshorizontreichweiten von Kostenaspekten).

Na gut – vielleicht ‚verga/ebe‘ ich immerhin Ihnen meine Existenz-!/?-/.

Na gut – vielleicht ‚verga/ebe‘ ich immerhin Ihnen meine Existenz-!/?-/.

[/slicha/ סליחה-Geheimnisverrat: Solange (zumal) Gehandelt-habende und/oder

sich/andere-Betroffen-empfindende sich nicht jeweils ups (qualifiziert) selbst

vergeben (tun), hilft diesen überhaupt nichts

/ niemand (namentlich weder

[/slicha/ סליחה-Geheimnisverrat: Solange (zumal) Gehandelt-habende und/oder

sich/andere-Betroffen-empfindende sich nicht jeweils ups (qualifiziert) selbst

vergeben (tun), hilft diesen überhaupt nichts

/ niemand (namentlich weder Opfer /

Entschädigung / Artigkeiten, noch Ästhetisches, bis ‚Grazie‘ / ‚Heilsgüterzusagung‘

/ Wahrheit oder Rache bis Strafenvollzug)] Grenzenränder

von Bereitschaften versus Weigerungen: Dir/mir/uns (tzumal meine) Existenz, bis ‚dem‘ Gemeinwesen seine, zu vergeben –

liegen aktivierbar nahe hinter und vor diesbezüglichen (überhaupt) F#higkeiten / Lernerlaub-, äh -bedürfnissen.  [Ich weiß gar nicht, ob es – außer Euch/Ihnen – etwas gibt, das überhaupt keine Nachteile hat; zwar kann mein

Dasein/Agieren für verfehlt, bis verwerflich, gehalten werden

oder es sein, doch erleichtere

dies weder Dein/mein noch andere/r

Leben חיים] Knicksen

und Weitergehen – fällt ja gar nicht

leicht, je mehr Anlass …, äh

welcher Seite auch immer,

...

[Ich weiß gar nicht, ob es – außer Euch/Ihnen – etwas gibt, das überhaupt keine Nachteile hat; zwar kann mein

Dasein/Agieren für verfehlt, bis verwerflich, gehalten werden

oder es sein, doch erleichtere

dies weder Dein/mein noch andere/r

Leben חיים] Knicksen

und Weitergehen – fällt ja gar nicht

leicht, je mehr Anlass …, äh

welcher Seite auch immer,

...  [Gar

nicht so wenige bemängeln ‚gnädig zu sein/werden‘ um begadigt

werden zu können, bis bemäkeln Gnade

nicht ‚hirokratisieren‘/verlangen zu können] Gnade und Verzeihen sind zwar nicht dasselbe, bekommen und haben jedoch

teilweise verdächtig viel miteinander zu tun.

[Gar

nicht so wenige bemängeln ‚gnädig zu sein/werden‘ um begadigt

werden zu können, bis bemäkeln Gnade

nicht ‚hirokratisieren‘/verlangen zu können] Gnade und Verzeihen sind zwar nicht dasselbe, bekommen und haben jedoch

teilweise verdächtig viel miteinander zu tun.

Vergebung ![]() Vergeblichkeit/Verschwendung

Vergeblichkeit/Verschwendung

![]() Vergessen

Vergessen ![]() Verjährung

Verjährung ![]() Versöhnung

Versöhnung ![]() Rettung

Rettung ![]() Liebe/Lernen

Liebe/Lernen ![]() Erlösung

Erlösung

![]() Erinnerung:

Erinnerung:

Wir, jedenfalls ich,

vergebe/n, (‚inzwischen‘ / ‚versühnt‘ – zumal

nicht gleich, oder nur, ohnehin geliebten Menschen/Personen/Wesen)

sogar überraschen mögend, gerne – zumal

Fehler!  Bekenntnis: Bei/בּ\Mit der

Existenz, spätestens aber ‚dem (jeweiligen)‘ Verhalten, von ‚Anderheiten/Gleichheit‘ fällt mir dies

eher schwerer! [Der Vorschlaghammer

jedoch: Nicht erst ‚nach katastrophalen, bis

in/von pandemischen, Krisen‘ ggäbe/gibt es erheblichen, gar wechselseitig(

individuell ungleich)en, gemeinwesentlichen Vergebungsbedarf (‚handzuhaben‘-zu-müssen – namentlich

unbefriedigt, äh-ups unerfüllt/verbal bleibenden)

– Hauptschwierigkeit bleibt, dies/en

einfordern/‚erhalten‘ zu s/wollen, gar zu

vermeinen jedes/ein/das ‚Nichtwissensprinzip‘

(anderen

/ Gott / Realitäten / sich) verordnend

erzwingen zu müssen

/ können / dürfen] Gemeinwesen / Hoheiten / Macht gegenüber

bleiben Vergebungsfragen,

nicht erst dann noch virulenter,

wenn/weil und soweit diese

sich unhöflich bis unzureichend verhalten – oder dafür/wogegen gehalten werden!

Bekenntnis: Bei/בּ\Mit der

Existenz, spätestens aber ‚dem (jeweiligen)‘ Verhalten, von ‚Anderheiten/Gleichheit‘ fällt mir dies

eher schwerer! [Der Vorschlaghammer

jedoch: Nicht erst ‚nach katastrophalen, bis

in/von pandemischen, Krisen‘ ggäbe/gibt es erheblichen, gar wechselseitig(

individuell ungleich)en, gemeinwesentlichen Vergebungsbedarf (‚handzuhaben‘-zu-müssen – namentlich

unbefriedigt, äh-ups unerfüllt/verbal bleibenden)

– Hauptschwierigkeit bleibt, dies/en

einfordern/‚erhalten‘ zu s/wollen, gar zu

vermeinen jedes/ein/das ‚Nichtwissensprinzip‘

(anderen

/ Gott / Realitäten / sich) verordnend

erzwingen zu müssen

/ können / dürfen] Gemeinwesen / Hoheiten / Macht gegenüber

bleiben Vergebungsfragen,

nicht erst dann noch virulenter,

wenn/weil und soweit diese

sich unhöflich bis unzureichend verhalten – oder dafür/wogegen gehalten werden!

[(‚Fairness /

Verhältnismäßigkeit‘) oder, bis ‚aber‘ (immerhin ‚Transparenz‘ des/von Verwaltungshandeln/s zu erwarten – ist/wird zwar hyperreal verbreitet / verkündet / vermeint / vermisst / versprochen, jedoch

vergiftet, äh verdorben): Verstünden / Deuten, bis akzeptieren / diagnostizieren wir, dass Hoheit (zu) viel Arbeit haben – verstehen

manche, wer nicht ‚motivierbar ‘: zum

dritten Mal aufgefordert werden zu

dürfen/wollen, die bereits abgegebene Erklärung abzugeben (zu haben)]

[(‚Fairness /

Verhältnismäßigkeit‘) oder, bis ‚aber‘ (immerhin ‚Transparenz‘ des/von Verwaltungshandeln/s zu erwarten – ist/wird zwar hyperreal verbreitet / verkündet / vermeint / vermisst / versprochen, jedoch

vergiftet, äh verdorben): Verstünden / Deuten, bis akzeptieren / diagnostizieren wir, dass Hoheit (zu) viel Arbeit haben – verstehen

manche, wer nicht ‚motivierbar ‘: zum

dritten Mal aufgefordert werden zu

dürfen/wollen, die bereits abgegebene Erklärung abzugeben (zu haben)]

‘Right

or wrong it’s‘

not ‚my country‘ aber ob ich ihm/wem/wie gehöre(n darf/kann/muss/soll/will) ist/sei/wird nicht gefragt! – Warnt doch bereits KpHeKLeT welch zweifelhaftes Interesse, dass/falls/weil Behören /

Herrschende / InfluenzerInnen, äh

‚Medien‘ / ‚Populismen an‘ einem … Sie wissen schon.

‘Right

or wrong it’s‘

not ‚my country‘ aber ob ich ihm/wem/wie gehöre(n darf/kann/muss/soll/will) ist/sei/wird nicht gefragt! – Warnt doch bereits KpHeKLeT welch zweifelhaftes Interesse, dass/falls/weil Behören /

Herrschende / InfluenzerInnen, äh

‚Medien‘ / ‚Populismen an‘ einem … Sie wissen schon.

Wir

entschuldigen/verzeihen hingegen kaum, undװaber wenn, dann keinerlei (auch/zumal

kein noch so richtiges) Verhalten (allenfalls

Wesen, namentlich

Menschen, die unseres Erachtens abweichend

oder unzulänglich, bis falsch, handelten, respektive eher Abstände mehrend ‚uns bei/von

diesen‘); zudem, vielleicht noch schlimmer wirkend / schockierender:

Nichts

davon mit Vergehen

oder/durch/als Vergessen verwechselnd,

oder (durch

seine

Wiederholungsvarianten / Vermeidungsstrategien) ersetzend, bis

voraussetzungslos (nicht einmal von

meiner/unserer Gegenwart) erlösend.  Erlösung/en, ja

wovon denn bitte? – von Ihrem Dasein,

Euer Gnaden? oder nur/immerhin von meinem? [So richtig

heftig geht שי/Es\יש bereits bei Verwechslungen, bis Gleichsetzungen, von ‚Erlösung/en‘ mit ‚Vergebung‘,

oder gleich gar Bevorzugungen von Errettung / Befreiung – zu Lasten / ganz ohne Vergebung

/ Versöhnung(stage –

Erlösung/en, ja

wovon denn bitte? – von Ihrem Dasein,

Euer Gnaden? oder nur/immerhin von meinem? [So richtig

heftig geht שי/Es\יש bereits bei Verwechslungen, bis Gleichsetzungen, von ‚Erlösung/en‘ mit ‚Vergebung‘,

oder gleich gar Bevorzugungen von Errettung / Befreiung – zu Lasten / ganz ohne Vergebung

/ Versöhnung(stage – ![]() Yom Kipur יוֹם

כִּפּוּר auf Erden / gar

unter Lebenden), her: Hier sind wir bekanntlich so

‚a-sozial‘, uns weder für/gegen unsere (zumal Raum

bis Ressourcen einnehmende, bis ärgern könnende) Existenz,

noch gegen/für unser (gar von Erwartungen, zumal

unerfüllbaren – auch/zumindest eigenen) abweichendes Aussehen, bis (in der

erfolgten Art und Weise beabsichtigtes,

auch-‚Handeln‘-genanntes)

Verhalten, zu entschuldigen;

sondern wir bitten,

zumal mit-בּ Reverenz auch – allerdings ergebnisoffen – Euer Gnaden / Sie, um ‚Vergebung

von Schuld‘! Erpressen nicht einmal (

Yom Kipur יוֹם

כִּפּוּר auf Erden / gar

unter Lebenden), her: Hier sind wir bekanntlich so

‚a-sozial‘, uns weder für/gegen unsere (zumal Raum

bis Ressourcen einnehmende, bis ärgern könnende) Existenz,

noch gegen/für unser (gar von Erwartungen, zumal

unerfüllbaren – auch/zumindest eigenen) abweichendes Aussehen, bis (in der

erfolgten Art und Weise beabsichtigtes,

auch-‚Handeln‘-genanntes)

Verhalten, zu entschuldigen;

sondern wir bitten,

zumal mit-בּ Reverenz auch – allerdings ergebnisoffen – Euer Gnaden / Sie, um ‚Vergebung

von Schuld‘! Erpressen nicht einmal (unsere/meine, Eure, Ihre, Deine …

G‘ttes) Versöhnung / Trennung wegen

unserer(! ob) ausweichlich /oder\

vermeidlich gewesenen (etwa unbeabsichtigten, unachtsamen,

missverständlichen/verstandenen, ungeschickten pp. sowie zahlreicherer weiterer,

gleich gar ‚aus- oder beglichener‘, bis sogar irreparablerer – gleich gar, zumal intersubjektiv, anerkannter) Fehler/Irrtümer (ups-unserer- äh meinerseits) –

oder wenigstens/immerjin keine ‚monetären Schuldenerlasse‘, bis überhaupt Haftungsverzicht/e, erzwingen s/wollend] ‚Redet ihr noch miteinander, oder haft ihr schon geerbt?‘  [Eher noch ernsthafter/heftiger, dass (und wie bereits, oder eher, die Vorstellung

der Möglichkeit: falls) ‚es kein

richtiges Verhalten gibt‘, gleich gar

[Eher noch ernsthafter/heftiger, dass (und wie bereits, oder eher, die Vorstellung

der Möglichkeit: falls) ‚es kein

richtiges Verhalten gibt‘, gleich gar

kein einziges/singulär(immer und überall korrekte)s da so

erwartetes, bis immerhin gesetzeskonformes/zulässiges. – Sondern: In manchen (kaum jemals allen 49, zumeist nicht einmal all den wechselseitig/gemeinsam aktuell reflektierten, etwa bis zu

fünfzehn modalen davon) Hinsichten, mehr oder minder (vieler

Menschen Erachtens/Empfindens)

zutreffend /

angemessen / duldbar-erträglich wirkend verwendbare Alternative( Rocklängen

bis Faltunge)n-Mehrung; die gleichwohl, bis ‚leider‘, nur zu gerne (gleich gar ‚motivational‘ rechthaberisch,

äh) reduktionistisch/vereinfacht … Euer

Gnaden ahnen schon länger]  Kampf

oder Knicks?-weder die einzigen, noch überhaupt wechselseitig ausgeschlossene,

Alternativen. [Zumindest das ‚Futurum

exactum‘ widerspricht jeder

‚Fliegenschiss‘-These/Positivem-Negativem Denken (wieviel

mehr Gutes/Schlechtes im Leben des/der

Einzelnen, der sozialen Figuration/en

bis/gegenüber Menschenheit insgesamt geschehe/n):

Verbrechen/Ereignisse sind/werden nicht

einmal/gerade bei und durch Vergebung unrelativierbar, was (zumal über

‚damals‘ beteiligte Personen hinausgehend unterschiedlich, jeweils betreffend)

geändert werden kann

& darf – sind Sichtweisen/Deutungen/Erzählungen, bis/also Wiederholungen eines Geschehens]

Kampf

oder Knicks?-weder die einzigen, noch überhaupt wechselseitig ausgeschlossene,

Alternativen. [Zumindest das ‚Futurum

exactum‘ widerspricht jeder

‚Fliegenschiss‘-These/Positivem-Negativem Denken (wieviel

mehr Gutes/Schlechtes im Leben des/der

Einzelnen, der sozialen Figuration/en

bis/gegenüber Menschenheit insgesamt geschehe/n):

Verbrechen/Ereignisse sind/werden nicht

einmal/gerade bei und durch Vergebung unrelativierbar, was (zumal über

‚damals‘ beteiligte Personen hinausgehend unterschiedlich, jeweils betreffend)

geändert werden kann

& darf – sind Sichtweisen/Deutungen/Erzählungen, bis/also Wiederholungen eines Geschehens]  Möglicherweise/n

brauche ich ja nicht (immer), doch kann und darf ich Menschen (‚jedenfalls‘

für ihr wegen eines Verhalten/s) ver-

äh beurteilen, ohne sie

dabei/dafür/dazu/deswegen verachten zu ,üssen (gar eher in Gegenteilen

qualifiziert) und eventuell ist ‚sie‘ (Würde) ja, auch/doch

deskriptiv, unantastbar-!/?

Möglicherweise/n

brauche ich ja nicht (immer), doch kann und darf ich Menschen (‚jedenfalls‘

für ihr wegen eines Verhalten/s) ver-

äh beurteilen, ohne sie

dabei/dafür/dazu/deswegen verachten zu ,üssen (gar eher in Gegenteilen

qualifiziert) und eventuell ist ‚sie‘ (Würde) ja, auch/doch

deskriptiv, unantastbar-!/?

Prompt – zumal/gar bei Verwendungen / Auslegungen Apostolischer Schriften – den veritablen Vorwurf tradierend, solch – zumal unbeendbar anhaltende – ‚Vertöchterung / Versöhnung‘ (erinnernd was vergeben / gesühnt, bis wem was, gar warum, nicht erlassen) wäre verwerflich nachtragend / irgendwie aufzulösen oder ab-/auszusitzen.

[Wäre denn, gleich gar zuvor, ein zuständiges Gericht zu finden, das ‚auch nur‘ die

gewünschte (Rechts-)Auffassung

teilt, Euer Gnaden] ‚Hat so (wie

empfundend erinnerlich erlebt) sein dürfen‘ vergibt (sic? – na ja:

erleichtere / zeigt anerkennend) sich/anderen die eigene und deren Existenz, ‚versöhnt‘

(auch nicht ‚passiv‘, jedoch

aus- und eindrücklich)

mit sich selbst, bis, in Fällen von unerzwingbaren

Wechselseitigkeiten, mit … Sie ahnen, äh wissen,

schon – wem/was.

[Wäre denn, gleich gar zuvor, ein zuständiges Gericht zu finden, das ‚auch nur‘ die

gewünschte (Rechts-)Auffassung

teilt, Euer Gnaden] ‚Hat so (wie

empfundend erinnerlich erlebt) sein dürfen‘ vergibt (sic? – na ja:

erleichtere / zeigt anerkennend) sich/anderen die eigene und deren Existenz, ‚versöhnt‘

(auch nicht ‚passiv‘, jedoch

aus- und eindrücklich)

mit sich selbst, bis, in Fällen von unerzwingbaren

Wechselseitigkeiten, mit … Sie ahnen, äh wissen,

schon – wem/was.

Jemandem der/die mich angegriffen / geliebt / verletzt hat – würde, bis werde, ich zwar vielleicht vergeben wollen (was können nicht notwendigerweise … Euer Gnaden wissen schon); jedoch in/seitens sozialer Figurationen denen ich angehöre, und/oder zugehören will, könnte/müsse ich allenfalls/zwar, zudem erheblich teurer, ‚Anträge stellen‘ (Anerkennung/Ablehnung, Erinnerung/Vergessen, Hilfe, Lernen, Rache, Vergebung/Vergeltung & Co. – gleich gar zu ändern) deren Ausbleiben/Entscheidung unabwendlich ebenfalls (emergentes, geradezu ‚überindividuelles‘) Verhalten (zumal mir ‚gegenübermächtig‘ – sogar/gerade mein Verhältnis mit/zu scheinbar bis tatsächlich ‚Verursacht-Habenden‘ bestimmen wollend, und immerhin beeinflussen könnend bis dürfend) bleibt/wird.

Schwierig genug

das/dem/denen/der zu vergeben der/die mich be- bis getroffen haben/hat (ersetze

wann, wer-?, erleichtere einem wasm wie-?, zwinge/berechtige wozu?) – doch kaum weniger

‚meine/unsere‘ Absichten, Angehörigen, Ansichten,

Aussagen, Aussehen, Gemeinschaft/en, Gottheit, Ideale, Ideen, Kinder,

Lebensgrundlagen und sonstige Hervorbringungen Verachtenden / Verletzenden-!/? [Obwohl,

bis weil – ‚es so gewesen sein durfte wie

erlebt‘ – weder sich noch

andere, oder Erinnerungen, (namentlich

böse / falsche / irrige / schädliche / verhasste) vernichten zu s/wollen – gehört zu den Königsdisziplinen inner- und zwischenmenschlicher

Beziehungsrelationen] Gleich wie zuvor

‚dem‘ ob gar nicht oder etwa gerade ein- bis wechselseitig

Vergebenen (Ding, Wort Ereignis – respektive dafür Gehaltenem / dazu [ursächlich] bis so

Erklärten) sind/werden Beziehungsrelationen

nie (unabwendlich anders, gar ups

Vernunftfaktoren bis Weisheit / TiKuN zugänglicher)!

Schwierig genug

das/dem/denen/der zu vergeben der/die mich be- bis getroffen haben/hat (ersetze

wann, wer-?, erleichtere einem wasm wie-?, zwinge/berechtige wozu?) – doch kaum weniger

‚meine/unsere‘ Absichten, Angehörigen, Ansichten,

Aussagen, Aussehen, Gemeinschaft/en, Gottheit, Ideale, Ideen, Kinder,

Lebensgrundlagen und sonstige Hervorbringungen Verachtenden / Verletzenden-!/? [Obwohl,

bis weil – ‚es so gewesen sein durfte wie

erlebt‘ – weder sich noch

andere, oder Erinnerungen, (namentlich

böse / falsche / irrige / schädliche / verhasste) vernichten zu s/wollen – gehört zu den Königsdisziplinen inner- und zwischenmenschlicher

Beziehungsrelationen] Gleich wie zuvor

‚dem‘ ob gar nicht oder etwa gerade ein- bis wechselseitig

Vergebenen (Ding, Wort Ereignis – respektive dafür Gehaltenem / dazu [ursächlich] bis so

Erklärten) sind/werden Beziehungsrelationen

nie (unabwendlich anders, gar ups

Vernunftfaktoren bis Weisheit / TiKuN zugänglicher)!

Wesentliche Vernachlässigung gängiger Versöhnens/Vertöchterns, äh Vertröstungen: Die irrige Vorstellung/Erwartung

‚es sei, werde bis

müsse, danach/dadurch, so wie

zuvor (gewesen/empfunden – namentlich

‚Fehler‘, ‚Schuld‘,

‚Lernen‘ & Co. vergessend/ungeschehen),

weitergehen‘ –  [/tikun/

repräsentiert sowohl

‚Heilung/Reperatur‘ als auch ‚Vollendung/Kritik‘ תיקון]

[/tikun/

repräsentiert sowohl

‚Heilung/Reperatur‘ als auch ‚Vollendung/Kritik‘ תיקון]

was

nicht nur (schlimm genug) jedem

‚Besser-Werden‘ von (geheilten

/ getreennten) Beziehungsrelationen, ‚im Wege

steht‘, sondern auch deren so wesentliche

Unterbrechungsnotwendigkeiten, und sogar Beendigungslegitmäten, zu

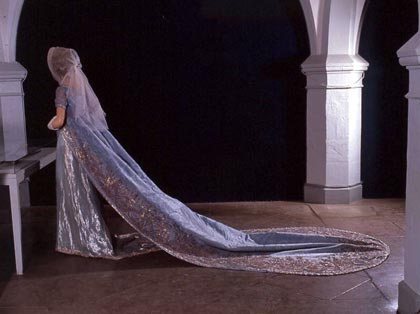

verhindern behauptet / vermeint / /verspricht / trügt.  [C(o)urtesy of the unwedding ‘bride‘ to her

ex-husband: Manche Menschen sind/waren eher ‚trotz‘ (aller), als etwa wegen (bestimmter),

ihren/Eurer Eigenschaften

/ Verhaltensweisen

erfreut, bis befreundet, und/oder einander (wie auch immer)

verbunden]

[C(o)urtesy of the unwedding ‘bride‘ to her

ex-husband: Manche Menschen sind/waren eher ‚trotz‘ (aller), als etwa wegen (bestimmter),

ihren/Eurer Eigenschaften

/ Verhaltensweisen

erfreut, bis befreundet, und/oder einander (wie auch immer)

verbunden]

Ab- bis Anstandshöfe(vergrößerungen

/ Respektsdistanzen) sind/werden besser

als ihr ‚gnostischer‘ – Ausdehnung/Schöpfung für

die schuldhaft ursächliche

Voraussetzung / Ermöglichung allen Übels

haltender –

Ruf!  [She, the instructor, knows better – how to curtsy] Sieht man

doch/ja!

[She, the instructor, knows better – how to curtsy] Sieht man

doch/ja!

#jojo-tabelle

Dieses, Eures, Ihres Hochschlosses

Erdgeschoss im / nach Westen des Handels- bis

Unterschiede(machen)s Burghofes wo Erfahrungentüre,

Tugendenturmportal und Schlossküchenkorridor der heutigen

Schatzkammer beieinander liegen.

Dieses, Eures, Ihres Hochschlosses

Erdgeschoss im / nach Westen des Handels- bis

Unterschiede(machen)s Burghofes wo Erfahrungentüre,

Tugendenturmportal und Schlossküchenkorridor der heutigen

Schatzkammer beieinander liegen.  [Nicht

alleine, erst grammatikalisch / lexikalisch gehen ‚Vergebung/en‘

sehr oft ‚Verfehlung/en‘ oder

aber ‚Ver-Führung/en‘

voraus – außer bei / von jenen,

die sich und/oder einander (bis uns) die / ihre Existenz/en

nicht zu verzeihen wünschen, vermögen oder nicht dulden / erlauben, äh (Dich / mich / sich)

davon erlösen / retten müssen]

[Nicht

alleine, erst grammatikalisch / lexikalisch gehen ‚Vergebung/en‘

sehr oft ‚Verfehlung/en‘ oder

aber ‚Ver-Führung/en‘

voraus – außer bei / von jenen,

die sich und/oder einander (bis uns) die / ihre Existenz/en

nicht zu verzeihen wünschen, vermögen oder nicht dulden / erlauben, äh (Dich / mich / sich)

davon erlösen / retten müssen]  Schief stehende Wände / Zeichen. [‚Kawummmm‘ da fordert(e doch, noch) jemand Vergebung ein] Nicht-Wissbarkeits-Prinzipien

– schon gar nicht vorher (

Schief stehende Wände / Zeichen. [‚Kawummmm‘ da fordert(e doch, noch) jemand Vergebung ein] Nicht-Wissbarkeits-Prinzipien

– schon gar nicht vorher (wissbar), ebend-!/?/-/.  Nachstehend

keine Schreibfehler eingeklammert! [Abergläubige versus Glaubende, Christen

versus Nichtchristen, Gojim versus Juden – und/oder nicht] An einem Fluss – manche erzählen, es sei

(gegenwärtig / immerschon) ‚der Niel‘ – treffen ein Frosch und ein

Skorpion aufeinander; wechselseitig blockierend können sie einander daran

hindern. ihre ja gemeinsame Interessenlage, den Fluss zu überqueren, zu

realisieren: Blockieren / Verhindern, was beide für vorteilig bis mötig halten.

Jedenfalls schlägt der Skopion vor, der Frosch solle ihn auf seinen Rücken

nehmen um mit ihm den Fluss zu durchschwimmen. – Da empört-sich / lächelt der

Frosch ablehnend: ‚Damit Du mich unterwegs stichst, und ich sterbe!‘ Doch der Skorpion erwidert: ‚Wenn ich Dich unterwegs

tötem würde, müsste ich ja selbst ertrinken!‘ (Und

kann sich Drohungen damit wozu er in der Lage wäre. Sollte der Frosch versuchen

ins Wasser zu kommen, ‚getrost‘ sparem-) ‚Ein

Argument‘ das der Frosch schließlich einsieht, und so schließen beide einen

entsprechenden Pakt. Der Skorpion darf aufsteigen, und der Frosch schwimmt mit

ihm los. – Doch mitten im Fluss spürt er plötzlich den Giftstich in seinem

Rücken, und wendet sich sterbend dem Skorpion zu: ‚Ja

warum denn, jetzt ersäuft Du doch …‘ – ‚Ja‘ gurgelt der absaufende

Skorpion: (einige stellen dem/seinem letzten Satz ebenfalls ein ‚Ja aber‘ voran); ‚Wir sind

hier im Nahen Osten …‘ [Oder ist/sei dort gar Jerusalem] Exodus /

schemot – oder:

sind/werden auch Einflüsse ‚auf

Anzahlen / Geschlecht / Namen von

Todeslisten‘ begrenzt-!/?/-/.

Nachstehend

keine Schreibfehler eingeklammert! [Abergläubige versus Glaubende, Christen

versus Nichtchristen, Gojim versus Juden – und/oder nicht] An einem Fluss – manche erzählen, es sei

(gegenwärtig / immerschon) ‚der Niel‘ – treffen ein Frosch und ein

Skorpion aufeinander; wechselseitig blockierend können sie einander daran

hindern. ihre ja gemeinsame Interessenlage, den Fluss zu überqueren, zu

realisieren: Blockieren / Verhindern, was beide für vorteilig bis mötig halten.

Jedenfalls schlägt der Skopion vor, der Frosch solle ihn auf seinen Rücken

nehmen um mit ihm den Fluss zu durchschwimmen. – Da empört-sich / lächelt der

Frosch ablehnend: ‚Damit Du mich unterwegs stichst, und ich sterbe!‘ Doch der Skorpion erwidert: ‚Wenn ich Dich unterwegs

tötem würde, müsste ich ja selbst ertrinken!‘ (Und

kann sich Drohungen damit wozu er in der Lage wäre. Sollte der Frosch versuchen

ins Wasser zu kommen, ‚getrost‘ sparem-) ‚Ein

Argument‘ das der Frosch schließlich einsieht, und so schließen beide einen

entsprechenden Pakt. Der Skorpion darf aufsteigen, und der Frosch schwimmt mit

ihm los. – Doch mitten im Fluss spürt er plötzlich den Giftstich in seinem

Rücken, und wendet sich sterbend dem Skorpion zu: ‚Ja

warum denn, jetzt ersäuft Du doch …‘ – ‚Ja‘ gurgelt der absaufende

Skorpion: (einige stellen dem/seinem letzten Satz ebenfalls ein ‚Ja aber‘ voran); ‚Wir sind

hier im Nahen Osten …‘ [Oder ist/sei dort gar Jerusalem] Exodus /

schemot – oder:

sind/werden auch Einflüsse ‚auf

Anzahlen / Geschlecht / Namen von

Todeslisten‘ begrenzt-!/?/-/.

|

Vergebung, existenzielle

(namentlich ,der

/ von Sünde/n’) – da(ss)/falls Gnosis ohnehin irrt! – Dies וו zu

,bemerken‘?

Verschließen, und\aber sogar (allerlei) verstellen, können & dürfen, bis ups sollen (jedenfallls aber tun‘s), einander / sich so manche manches. [Praktizierte Gnade, Ehr-Furchten, /meschiach/ מְשִׁיחַ etc. oft mühsamer und wirksamer als immerhin / nur / überhaupt Ausgesprochene/s]

|

[Krrmthese: Nicht, dass Mängel bis Verfehlungen,

oder dafür-Gehaltenes, nötig respektive alle

Enttäuschungen, ‚Nachtragbarkeiten‘ und zumal Verletzungen abwendlich währen] |

· Absichten bis Achtsamkeeiten (zumal ‚gute‘, das Vorkommen anderer wird kaum bestritten); · /ascham/ אשם (unabwendliche/n, gar teils wandelbaren Bedarfs, ‚Stoffwechsel‘ bis etwa Tod [sonst {aspektisch} Modales / {empirisch hervorbringbar / vorfindlich} Mögliches / {Verteilungs-mehr oder minder} Wahrscheinliches wie] Alter, Erfahrungen / Erkenntnissn, Irrtümer, Krankheiten, Lernen, Risiken, Unfällen, Ungeheuern, Ungerechtigkeiten, Unsinn, Unwissen, Versagen, ‚Zufällen‘ und-ups Zwängen); ·

Askese und/versus

Libertinismus (Syndrom/e – ‚dem/den/der [jeweils] Bösen‘); ·

Berechtigungen (gleich

gar exekutierten: eigentümlichen,

fremden, hoheitlichen, kollidierenden und würdigen – eben nicht erst autoritativen, urheberlichen, oder letztlich/nur anderes/sich

für tauglich / weise / wissend Haltenden

bis Weisenden)