![]()

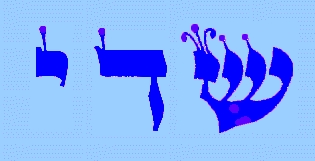

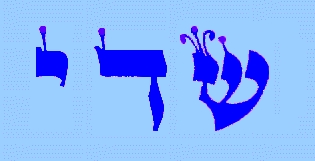

![]() Sollte

Ihr Monitor bzw. Browser (nebenstehende) úéøáò Hebräische Schriftzeichen úåéúåà fehlerhaft

darstellen - können Sie hier mehr darüber finden.

Sollte

Ihr Monitor bzw. Browser (nebenstehende) úéøáò Hebräische Schriftzeichen úåéúåà fehlerhaft

darstellen - können Sie hier mehr darüber finden.

|

Hebräer / iwriim / (J)Israel Hellenen / Griechen / Gojim |

|

|

Der sebr alte, basale

Kampf um/gegen, zumal

existenziell-verbindende,

Selbst-Verständlichkeiten,

insbesondere Ungleichheiten zwischen sozial figurierten

Ethnien (GoJiM גויימ versus ישראל JiSRaEL)

beziehungsweise 'kultureller',

bis zivilisatorischer, Anderheiten,

ist und wird gerade hier – ob nun eher

prototypisch oder einzigartig - scharf zugespitzt, in/zu, so

häufig aufgerichteten dichotom maximal klaren .entweder schwarz oder aber weiß . Kontrasten |

|

|

Den andragogisch-didaktischen Widerspruch/Konflikt, der - gar engstirnigen - Dummheit, wie

der – zumal hinterhältigen -

Absicht Böswilliger, bis Wohlmeinender, zwar keine (weitere) Munition liefern zu s/wollen,

dies aber - selbst durch noch so

gut widerlegte Darstellung/Aufklärung falscher Thesen. Mythen und Strategien - dennoch zu

riskieren, vermögen wir hier

nicht aufzuheben.

Es ist auch kein Trost, dass / wo es unseren, weit kompetenteren und

erfahrenen. womöglichen

Vorbildern, etwa der 'Antisemitismus'-Forschung, nicht viel

besser ergeht; und auch Sie

sich am liebsten / eigentlich

gar nicht mit dem Gegenstand / Thema der Judendiskriminierungen

befassen würden.. |

|

|

«Spaß beiseite, aber kein Zweifel: Das uralte Problem der Judenfeindschaft ist auch heute nach wie vor aktuell.» |

«"Kennen Sie den? Ein armer Jude kommt am Hauptbahnhof an, sein ganzes Hab und Gut in zwei alten, abgewetzten Koffern. Er geht auf einen älteren Mann zu, der in der Bahnhofshalle die Fahrpläne studiert, und fragt ihn: Entschuldigen Sie bitte, mein Herr, sind Sie ein Antisemit?' Der Mann kann sich vor Empörung nicht fassen. 'Was fällt Ihnen ein, werden Sie nicht unverschämt!' - 'Nichts für ungut', sagt der Jude, 'entschuldigen Sie bitte vielmals', geht ein paar Schritte weiter und spricht eine Frau an. 'Sind Sie vielleicht Antisemitin?' - Dieselbe Reaktion. Das Spiel wiederholt sich mehrmals. Schließlich gerät der Jude an ein Ehepaar. 'Pardon, sind Sie vielleicht Antisemiten?' - 'Jawohl', antwortet der Mann, 'wir können die Juden nicht ausstehen, dieses widerliche Pack!' -'Schön, Sie sind ehrliche Menschen, können Sie bitte einen Moment auf meine Koffer aufpassen?' - Ich würde gerne einen anderen Versuch unternehmen", so Henryk M. Broder, aber: "Ich bin sicher, niemand würde sich melden. Genausogut könnte ich fragen, wer seine Frau betrügt oder seine Kinder prügelt." (H.M. Broder 1986a) – Nebbich.» [E.R.W. S. 12; verlinkende Hervorhebungen O.G.J.] |

|

|

Zunächst, bis scheimbar anschedinend: Hellenismus im ptolemäischen Ägypten und griechische Denkformen in Jisrael, zumal - doch weder 'nur' noch 'erst' - unterm Imperium Romanum: (längst nicht die erste derart existenzielle Begegnug / Vergegung für und mit Juden, doch betreffen diese 'Übersetzungen' – ihrer Botschaftsinhalte - und Chanukka - selbst der 'Leuchter' – der/zur 'bürgerlichen' Zeitenwende auch heute haggadische / narrative Horizonte) – mit/als (auch 'innerjüdisches' und 'innerchristliches' zumal 'universalistisches', bis 'ein- ausschließendes'), Konflikt(e)syndrom: |

|

Immerhin und ausgerechnet reichen/weisen sprachliche Formen / grammatische Zähloptionen (wie Kollektiveinzahlen und Einzahlvielheiten pp,) offenen semitischen Denkens / Ausdrückens sogar über den engsten indoeuropäischen Vorstellungshorizont der und von (zumal mit Monotheismus verwechselter / gleichgesetzter) Singularität hinaus. |

|

Die richtige Reihenfolge Heiliger Bücher entspricht nicht etwa notwendigerweise allein zeitlicher Chronologie (namentlich darin erwähnter Wesen respektive Ereignisse), sondern auch nach dieser Schrift(gattung)en Verbindlichkeit, in einer/ihrer Bedeutugsrangfolge geschreiben stehen. So ordnet rabbinisches Judentum die Prophetenbücher (heb.: Nevi'im) kanonisch früher/wichtiger ein, als im griechischen Denken – namentlich 'vom/fürs Christentum' - vorgezogene historische Bücher (gr. Hagiographen) der Hebräischen Bibel. |

||||||

|

Daher endet die Tanach/Tenach mit dem 2. Buch die Chronik Kapitel 36, Vers 23, in dem immerhin Jisrael ermutigt wird, nach Jerusalem hinaufzuziehen, um das Haus G-ttes (für alle Ethnien/Menschen) wieder aufzubauen. Und eben (erneut, wie schon 'das' fünf - bis sogar sieben (vgl. vor, nach und Num. 10: 35 - 36) - 'Buch' der תורה Tora i.e.S.) mit/in einem lernenden למד lamed als 'letztem' Zeichen/ל auf. Sprachliche Anmerkung einer Hebraistin, wie deutungsbedürftig der Eigenname des Zeichens endet – überflüssig? |

Das dort sogenannte 'Alte Testament'

gemäß christlicher Reihenfolge endet dagegen (mit mm

ם) in Maleachi 3, Vers 24, mit der Androhung

eines Bannfluches. - Gar «ein Schelm, wer etwas Arges dabei denkt»? |

|||||

|

Überhaupt 'trennen' gerade ihre gemeinsamen Grundlagentexte Ekklesia und Synagoge kaum weniger als 'sie' Beit-Knesset und Beit-Jirea 'zu verbinden vermögen'. Darauf – auf die selben 'Offenbarung' und/oder identisch erscheide. bis seiende, Vernunft(en) – abzustützen versuchte Konfrontationen sind/werden besonders heftig, nachdrücklich und dauerhaft (namentlich weitaus mehr und tiefer, als andere, die übrigen - inner- und zwischen ethnischen bzw. persönlichen – Feindschaften). - Gerade die Auseinandersetzungen zwischen semitischen Ethnien (innerhalb der Meschpoke / Familie / Sprachgruppe versteht/verständigt man[n]/frau sich ja keineswegs immer nur friedlich) bleiben deutlich hinter der Verbitterung / Frage zurück: |

||||||

|

Wie, was (unter, welcher) ToRaH äøåú – gleich gar deren 'Erfüllung / Mündlichkeit, äh Tötigkeit' - (zu verstehen) ist? |

||||||

|

Juden wissen und reden von etlichen, in der Tora (bis im Sinne von Tanach) erwähnten, Bündnissen, zumal G''ttes – darunter erneuerbare, bis erneuerte, gar unkündbare, sowie neue (gar geradezu individuell passend 'geschnittene') sowie Kernelemnete zwischenmenschlicher / gesellschaftlicher Rechtsnormen - und zwar längst nicht etwa nur, und auch nicht chronologisch zuerst, mit Juden als Gegenüber/n (wo die Vereinbarungen zumindest dazu neigen, die mit schwereren/einschränkenderen Verpflichtungen zu sein – diese Verträge sind jedenfalls weder notwendigerweise wichtiger, noch besser als jene mit/unter Menschenheit oder den jeweiligen Nichtjuden). |

Im (antiken, gar vasallenvertraglichen Uterwerfungs-)Denken, ja in der Überzeugtheit, vieler, zumal führender, Christen, geht/ging es dabei – bei der ganzen Bibel überhaupt – um, auf höchstens zwei reduzierte, wie auch immer aufgeteilte (und zudem vom/zum 'alten' Überlieferungsbestand, respektive dessen rabbinischen Auslegungen, kpntrastierte) 'Bünde', die beide gerne als Testamente bezeichet/verstanden werden (wobei wohl weder Gott der dauerhaft verstorbene Erblasser sein darf/soll, noch die überlieferten Übersetzungsirrtümmer tragen müssen). |

|||||

Recht unterschiedliche Messiasvorstellungen, bis Erlösungskonzeptionen (die immerhin/aber weitgegend gemeinsam haben, dass deutlich erkennbare Unterschiede zwischen der vor und der nach dem Eingreiffen G'ttes vorfindlichen Weltwirklichkeiten für/von allen offen erkenbar zeigen) versus Christologie/n zu denen insbesondere – und ausschließlich in (zunächst schlechtes) Altgriechisch 'übersetzt' überlieferte – Aussagen des Apostels Paulus gedeutet/ausgelegt und 'dem (sich entwickelnden/findenden/durchsetzenden rabbinischen) Judentum' maximalkontrastiert entgegen gestellt wurden/werden:

Dabei geht es weder um die

Streichung von Kreuzestod und/oder Auferstehung (dieses

bis der Toten), noch um die faktische Bestreitung, dieser, immerhin am

weitaus besten bezeugten, Aussagen der (auch als

'Neues Zrstament' bezeichneten) Apostolischen

Schriften übergaupt - sonderen zentral sehrwohl (jedenfalls

was gerade zwischen den Evangelisten divergierende Prozessmotive, die

diesbezügliche Rechts- und Machtlage in der römischen Provinz Judäa, textliche

und gleich gar sonstige bildliche Hinrichtungsabbildungen und zumal Person und

Topoi des Judas

Ischariot angeht – schließlich erscheint der Auferstandene 'den Zwölfen

leibhaftig/verklärt', bevor der vorgebliche 'Ersatzapostel' Mathias erst 40

Tage nach der Auferstehung berufen wurde) bereits/gerade um deren

darstellende Schilderunge/en (wo immerhin und

huptsächlich Juden inzwischen heraus gearbeitet haben, wie wenig judenfeindlich

eine Mehrzahl – eben nicht jeder - der apostolischen Texte ist; zumal

falls/wo insbesondere Evangelien – gar wieder - in den

hebräisch-aramenischen – oh Schreck - Diskussionskontext, nicht

einmal nur/immerhin der Zeitgenossen, 'zurückübersetzt'/gebracht

werden; vgl. Jerusalem School for

Synoptic Research et al.) und gar noch entscheidender um deren

deutende Interpretationen/Verständnisse, bis theologisch-argumentative

und liturgische Verwendungen (also eben weder

notwendigerweise noch erst mit den zumindest logisch wichtigen

Argumenten/Denkformeln des Romans von Walter Jens – insbesondere, dass im

Sündenbock-/Opfertodfalle jZielverfehlungen er 'bezahlte' ursächlich und

verantwirtlich wären).

|

Träger, namentlich, äh na klar Empfagende, der Heils-Verheissung G-ttes, seieb/sind nämlich (doch nur und immer – vgl. Max Weber's 'Heilsgüterverwaltung' durch/in Hirokratien) wir. Doch unheimlich dabei/daran: Welche, äh auf welcher, Seite werden wir gewesen sein? – Subsitutionstheologien und Ablösungstheorien Israels. |

Welch unerträglicher Gedake, sollte Gott – gleich gar ein und diedselbe, bis einzige, (Schwur-)Gottheit – nicht nur, oder überhaupt icht, mit uns, sondern (auch) mit den/dem Andere sein. - Zumal gemesse an welchen Kriterien/Erfolggen? |

„«Einer

der wichtigsten Hebel zur Zivilisiruing

der menschlichen Natur [sic!] ist der jüdische

Monotheismus [sic!]. Sein zentrales Dogma

[sic!] besteht in der Aufgabe des

rituellen Opfers [...] Der jüdische

Monotheismus ist die erste nationale [sic!]

Religion, die jedes Opferritual ablent und durchbricht - somit einen

kollektiven Wahnsinn, nähmlich zu glauben [sic!], daß die Welt durch Opferung gerettet werden

kann. Nur in Jerusalem wird noch

einige Zeit das Tieropfer betrieben, das aber nach der Zerstörung des Tempels

abgeschafft wird.» (M. Lay zitiert aus G. Heinsohn, Monptheismus, Bremben 1984,

S. 32ff.)

„«Einer

der wichtigsten Hebel zur Zivilisiruing

der menschlichen Natur [sic!] ist der jüdische

Monotheismus [sic!]. Sein zentrales Dogma

[sic!] besteht in der Aufgabe des

rituellen Opfers [...] Der jüdische

Monotheismus ist die erste nationale [sic!]

Religion, die jedes Opferritual ablent und durchbricht - somit einen

kollektiven Wahnsinn, nähmlich zu glauben [sic!], daß die Welt durch Opferung gerettet werden

kann. Nur in Jerusalem wird noch

einige Zeit das Tieropfer betrieben, das aber nach der Zerstörung des Tempels

abgeschafft wird.» (M. Lay zitiert aus G. Heinsohn, Monptheismus, Bremben 1984,

S. 32ff.)

![]() Zur

besonders großen ud wirkmächtigen Gruppe der Bluteschuldiguhgen zählen prompt noch immer und immer

wieder:

Zur

besonders großen ud wirkmächtigen Gruppe der Bluteschuldiguhgen zählen prompt noch immer und immer

wieder:

![]() Das

Schächten (durch anatomisch ausgebildete und

dabei beaufsichtigte Fachleute, die schnell, überraschend und so präziere die Hauptschlagadern

öffnen, dass die Tiere sofort und gar bewusstlos verbluten), als

besonders blutrünstig und grausam dar- und vorgestellt, wie es bei Jude ud

Musimen (zumal öffentlich) praktiziert

werde. - Worüber und wogegen die (faktischen, doch

meist vollstädig hiter Schlachhofmauern – wo es zumindest intesiv danach riecht

und lkingt - verborgenen) Tötugsverfahren (durch

häufig, bis überwiegend, mehr oder minder neben den optimalen Punkt treffende,

und somit längere Qualen der Schlachttiere auslösende. Erschißungsversuche oder

Betäubungsgasdossierungen, gar reihenweise durch Hilfskräfte) recht

leicht zu übersehen/vergessen erscheinen (gar

sollen) stelle nur/immerhin die empirisch weiterhin vorfindlichen

Anlässe und Aufhänger zumal für:

Das

Schächten (durch anatomisch ausgebildete und

dabei beaufsichtigte Fachleute, die schnell, überraschend und so präziere die Hauptschlagadern

öffnen, dass die Tiere sofort und gar bewusstlos verbluten), als

besonders blutrünstig und grausam dar- und vorgestellt, wie es bei Jude ud

Musimen (zumal öffentlich) praktiziert

werde. - Worüber und wogegen die (faktischen, doch

meist vollstädig hiter Schlachhofmauern – wo es zumindest intesiv danach riecht

und lkingt - verborgenen) Tötugsverfahren (durch

häufig, bis überwiegend, mehr oder minder neben den optimalen Punkt treffende,

und somit längere Qualen der Schlachttiere auslösende. Erschißungsversuche oder

Betäubungsgasdossierungen, gar reihenweise durch Hilfskräfte) recht

leicht zu übersehen/vergessen erscheinen (gar

sollen) stelle nur/immerhin die empirisch weiterhin vorfindlichen

Anlässe und Aufhänger zumal für:

![]() Menschen(-, genauer meist Christenkinder)opferungs- und

Blutbeschungsvorwürfe in – für so eine Art Hostien gehaltenes, bis damit

verwechselte und gleichgesetztes – rituelle jüdisches (Pesach- oder Schabbt-)Gebäck.

Menschen(-, genauer meist Christenkinder)opferungs- und

Blutbeschungsvorwürfe in – für so eine Art Hostien gehaltenes, bis damit

verwechselte und gleichgesetztes – rituelle jüdisches (Pesach- oder Schabbt-)Gebäck.

![]() Und

noch ältere/gründlichere Frefelvorwürfe sind/werden bereits aus den

apostolischen Schriften des als Neues Testament

bezeichenten Teils der – eben und zumal in ihrem

Umfang strittigen/unterschiedlich kanonisierten – Bibel belegt: Wo etwa ein Evangelist

die angebliche Forderung der Juden zur Kreuzigung Jesu

Christi mit dessen Blutherbeschwörungsformel auf sie und ihre Nachkommen zu

zitiren behauptet. - Dem schließlich auch daraus abgeleitetn Veradcht, das 'Neue testament' sei (mindestens

latent/potenziell) 'antisemitisch'/judenfeindlich,

wird, zumal jüdischerseits, mit einigen Argumeten (und

insbespndere ausgerechnet durch

Paulus in Römer 9-11) widersprochen.

Und

noch ältere/gründlichere Frefelvorwürfe sind/werden bereits aus den

apostolischen Schriften des als Neues Testament

bezeichenten Teils der – eben und zumal in ihrem

Umfang strittigen/unterschiedlich kanonisierten – Bibel belegt: Wo etwa ein Evangelist

die angebliche Forderung der Juden zur Kreuzigung Jesu

Christi mit dessen Blutherbeschwörungsformel auf sie und ihre Nachkommen zu

zitiren behauptet. - Dem schließlich auch daraus abgeleitetn Veradcht, das 'Neue testament' sei (mindestens

latent/potenziell) 'antisemitisch'/judenfeindlich,

wird, zumal jüdischerseits, mit einigen Argumeten (und

insbespndere ausgerechnet durch

Paulus in Römer 9-11) widersprochen.

Und die Überwindung der Deutungen des Todes Jesu/Jeschua's als Opferung (zumal und immerhin für römische Interessen) gehört zu den wichtigsten Aufgaben (eben nicht allein/'rein' theologischen – wo durchaus ansehliche alternative Deutungskonzepte vorliegen: So kann & darf bereirs die Abraham-Isaak Geschichte auf Moria als gegen damalige Menschenopfer daselbst verstanden werden, gar auch bereits die Abraham-Ismael/Hagar Geschichte?). Gleich gar ohne jene Traditionen verurteilen/brüskieren zu müssen die darüber/dadurch zu qualifizierter (gar individueller oder womöglich 'kollektiver', bis intersubjektiver) G-tteserfahrung – oder immerhin Umkehr, bis Versöhnung (anstatt an die Macht jedenfalls über Heilsgüter; vgl. Max Weber) - gelangt sein mögen.

Erste überlieferte Übertragungssversuche/'Übersetzungen' heiliger hebräischer Schriften ins Griechische (Denken) wurden un 300 v.Chr. datiert. 'Eine' der berümtesten, und berits/zuuächst die äøåú Torah (im engsten Sinne des 'Pentateuchs', der 'Mosebücher') enthaltende, ist die Septuaginta genannte, in Alexandia im Nieldelta von zweiundsiebzig – daher der auch latinisierte (und 'inzwischen' auch auf andere, insbesondere 'christliche', Übertragungen aus dem Hebräischen in ltgriechisch gebräuchliche) Name LXX – Schriftgelehrten angefertigten Arbeit: Die dieese – so eine der Überliegerungen (Aristeasbrief um 130 v. Chr.) - getrennt von einander eingesperrt gleichzeitig identisch erarbeitet haben; und damit den Despoten derat beeindruckten, dass er seine Pläne zu Ausrottung der Diasporajuden in seinem Machtbereich – angesichts dieses göttlich erscheineden 'Wunders' von [schließlich auf die siebzig 'abgerundeten'] 72 übereinsntimmenden Arbeiten – vorsichtshalber aufgab. - Allerdings war/ist das damalige Übertragungsverfahren (an dem bis heute bekanntlich vollautmatische oder schülerische Übersetzungsversuche leiden, bis scheietern) besonders gut geeignet, um derat eindeitig übereinstimmende Ergebnisse zu (re)produzieren. Da sie auf einer Liste beruhen die jedem hebräischen Wort ein einziges griechisches Wort zuordnet – insbesondere und wohl bis heute (zumal auch innerjüdisch) am folgenreichsten/übelsten: tora sei gleich nomos – drenen konsquent treue und systematische Anwendung, zwar beeindruckende 'öußerliche' Übereinstimmungen/Selbigkeit der Übersetzungen erzeugt, die dafür aber 'inhaltlich' (und was die zielsprachliche Qualität angeht) um so weniger mit dem gemeinsam und zu tun haben, was im Ursprungsteckt in der Originalürache steht.

Zur 'Zeitenwende' – im kairos-chronis-Auswirkungshof von ca., drei bis vierhundert Jahren - gilt die Kanonisierung des Tanach/der Hebräischen Bibel zwar zwar als bereits (vielleicht frühestens um ca. 400 v. Chr.) abgeschlossen,- sonst würde es manchen gar schwerer fallen Jesus/Jeschua und Jüngern dessen vollständige Kenntniss zu athestieren - gleichwohl wird davon ausgegangen, dass sein/ihr Konsonantentext nicht vor vielleicht 100 n.Chr. verbindlich festgelegt worden war. - Selbst insoferen und von daher vielen womöglich sogar zeitliche Nähen zum, bis Parallelität mit dem, Kanon der Apostolischen Schriften ins Debattengewicht.

Im

Unterisched, bis in Gegensätzen zu, zu gar bereits mühstamen Übertragungsleistungen

(mittels

Gondeln – äh durch 'worwörlich'

systematisches, respektive 'sinngemäß' identisches, von Zusammenhängen und

gleich gar Bedeutungshorizonten unabhängiges, Gleichsetzen von Denkausdrücken

einer Sprache mit denen einer, bis aller, anderen) ist/wäre

Pübersetzen: „Schwimmen in einem gefährlichen, großen Strom. Und an dessen

beiden Ufern zudem Beobachter stehen/kämpfen – die von der einen Seite, von der

Sprache wo es herkommt und auf der anderen Seite, die von der Sprache, wo es

hin soll. Schwer ist es denen recht zu machen wo es herkommt und denen, wo die

Übersetzun g hin kommt - denen kaum/nicht gleichermaßen (gleichermaßen) gerecht zu werden ist.“ (vgl. etwa Ruth Lapide – wider die immerhin italienisch Auffassung:

Übersetzer seinen Verräter)

Im

Unterisched, bis in Gegensätzen zu, zu gar bereits mühstamen Übertragungsleistungen

(mittels

Gondeln – äh durch 'worwörlich'

systematisches, respektive 'sinngemäß' identisches, von Zusammenhängen und

gleich gar Bedeutungshorizonten unabhängiges, Gleichsetzen von Denkausdrücken

einer Sprache mit denen einer, bis aller, anderen) ist/wäre

Pübersetzen: „Schwimmen in einem gefährlichen, großen Strom. Und an dessen

beiden Ufern zudem Beobachter stehen/kämpfen – die von der einen Seite, von der

Sprache wo es herkommt und auf der anderen Seite, die von der Sprache, wo es

hin soll. Schwer ist es denen recht zu machen wo es herkommt und denen, wo die

Übersetzun g hin kommt - denen kaum/nicht gleichermaßen (gleichermaßen) gerecht zu werden ist.“ (vgl. etwa Ruth Lapide – wider die immerhin italienisch Auffassung:

Übersetzer seinen Verräter)

|

Bedecken versus entblössen des männlichen Hauptes vor Gott bei recht konsensualer Bedeckung(spflicht) weiblicher (zumindest Haare). |

|

Behandlung(s- / Veredelungspraxis) des Ölbaums innerhalb und ausserhalb Israels. |

|

Nicht vom / gegen 'Wissen' (ú\è\ä\òã DA/De'a/H/T – jad ãé) bis Können, her missverstandenenes / definiertes, eben (zumal vorherigen / a-priorischen, alles Geschehen vollständig determinierenden) Kenntniss(en) unterworfenes / (der 'Inhaltsebene') nachgeordnetes, Ver- und Zutrauen / Glauben (äðåîà EMuNaH) und Hoffen (äå÷ú TiKWaH) bis – gar vorbehaltlos qualifiziertes – Liben (äáäà AHaWaH), namentlich der/zur (ebenfalls weder allein durch noch ohne Erkenntnisse qualifizierter) Weisheit/en (äîëåç xoxmah – primärer 'Bezeihungsrelationen') halber. |

||||

|

So dass und wo EMuNaH/Glaube eben (mit Martin Buber formuliert: 'primär') heiße: 'Wir/Ich glauben/n Dir/jemandem!' - Zumal zwischenmenschliche und innerpersönliche Subjekt-Subjektt-Beziehungsrealtionen in ihrem, gar freiheitssensitiv mithin (jederzeit ein- bis gegeneitig) verweigerbaren, wechselseitigen Wesen/tlichen betreffend – für die gerade Ügerzeugtheiten (gleich gar verordnete/abverlange) von den eindeutig selben / kompatiblen Absolutheiten / 'Selbstverständlichkeiten' nicht genügen. - Wobei/Wogegen/Wozu immerhin G-tt – namentlich 'zur Vertragstreue' - auf beliebige Willkür, deterministische Mechanik usw. verzichtet. |

Und/Aber allenfalls abgeleitet 'sekundär' in allerlei sachverhaltlichen Spannungen mit (bis in unaufgelösten Widerspr+chen zu), oder eben gar nicht (auch) jnhaltlich/verhaltensfaktisch, zu oft damit identisch/selbig verwechselt, respektive dafür gehalten / darin ausgedrückt / dadurch belegt: 'Wir/Ich glaube/n das/dem was jemand sagt/tut!' (wobei insbesondere Christen bekanntlich im Verdacht stehen, mit dem Sagen/Bekennen von Sätzen – oder schon/erst mit dem gesollten unsichtbaren Denken – zufrieden zu sein, während Juden die/ihre Skepsis vorgeworfen wird, das/deren sichtbare/s Handeln zu prüfen/erleben). |

||||

|

Insgesamt ist/wird das Problemsyndrom allerdings womöglich noch übler, als intellektuell immerhin vielleicht erträgliche Kenntnisse von/um alternative/n – zumal einander wechselseitig, und vor allem handlungsfaktisch, ausschließende/n, deswegen aber nicht notwendigerweise teils falsche/n – Vorstellungsmöglichkeiten, bis vielfältige/n Lebenswelten, pluraler / aspektischer Wirklicheiten ('auf', bis 'trotz', 'ein und der selben Erde'): Wo/Da Menschen derart unterschiedlicher Überzeugtheiten (zumal mit (indoeuropäisch) universell singularistisch verstandemem – etwa 'wissenschaftlichem' oder 'spirituellem' oder 'kulrurellem' oder 'politischem' pp. oder gleich 'göttlichem' – Wahrheitsanspruch, von Sätzen) einander. mehr oder minder direkt, begegnen. |

|

Und/Aber 'eigentlich' geht es hier um jene (gar nicht so selten, aber keineswegs immer, und meist nicht sofort, tödliche – zumal Herrschaften befragende) Auseinandersetzung zwischen (bis sogars in manchen) Menschen und/oder/aber meist ihren sozialen Gebilden/Figurationen - bei/in denen 'die Anderen', die verrandeten Minderheiten, oft (an- oder auch abwesende) Jüdinnen und Juden seien, bis sind. |

Prompt (da Heteronomismenen - jedenfalls des und der Menschen Herrschafsausübungen über den und die Menschenkinder - befragend) werden – zumal hyperreal - alle genanten Attribute passend zu deuten, oder zu leugnen, versucht. - Doch gerade, dass/da/falls/wo Juden das Gleichte tun und unterlassen wie Nichtjuden, ist/wird das nicht notwendigerweise (bis nie) das Selbe. |

|

Die ärgerliche/n, bis unerträgliche/n, und schwer begreifbare/n Tatsache/n der Judenfeindschaft/en (vgl. Erhard Roy Wiehn) haben ettliche Quellen - bis Ursachen, respektive dafür Gehaltenes oder dazu Erklärtes – aufzuweisen; so dass wohl nicht erst deren Systematisierugen / akademische Komprimierung, sowohl |

|||||

|

'das gewöhnlich übliche Denken' – wie es insbesondere in den Grundstrukturen des (gar jeweiligen) Mythos (M. Eliade) verfestigt, und als derart paradigmatischer Vorstellunggshorizont kaum bemerkt, erscheint - |

als auch 'das gänige Handeln' - das hauptsächlich im alltäglich habitualisierten, und bis ins kultische erlernten - mithin also durchaus. oh Schreck, änderbaren - Verhalten,, besteht -, |

||||

|

derart nachdrücklich betreffen / de/befragen könnende Optionen aufzeigen: Dass des Judaiamus vorstellungs- und lebensweltliche Alternativen, namentlich 'der Juden' Mensch- bis überhaupt, Dasein zu bestreiten/bekämpfen versucht wurde und wird: |

|||||

|

„Ansatzpunkt für ... soziologische Analyse ... ist die soziale Tatsache der Existenz des Fremden bzw. der Rolle des 'Fremden', gleichviel, worauf das Anderssein ... beruht. ... Georg Simmel (1858-1918) ... der Fremde »der heute kommt und morgen bleibt - sozusagen der potenziell Wandernde ...« Das Fremdsein ist nach Georg Simmel »natürlich [sic!] eine ganz positive Beziehung, eine besondere Wechselswirkungsform« ; denn der Fremde sei ein Element der Gruppe selbst, nicht anders als die Armen und die mannigfachen »inneren Feinde«, ein Element, »dessen immanente und Gliedstellung zugleich ein Außerhalb und Gegenüber« einschlißße. Aber »diese Position des Fremden verschärft sich für das Bewußtsein, wenn er, statt den Ort seiner Tätigkeit wieder zu verlassen, sich an ihm fixiert« Und »Das klassische Beispiel gibt die Geschichte der europäischen Juden.« (G. Simmel 1968, S. 63f.) Es gebe ... eine Art von Fremdheit ... bei der gerade die Gemeinsamkeit auf dem Boden eines Allgemeinen, die Parteien Umfassenden, ausgeschlossen sei ... das Verhältnis der Griechen zum 'Barbaros' [inklusive: deren Versklavbarkeit; vgl. etwa Aristoteles] typisch, also »all die Fälle, in denen dem Anderen gerade die generellen Eigenschaften, die man als eigentlich und bloß menschlich empfindet, abgesprochen werden. Allein hier hat 'der Fremde' keinen positiven Sinn, die Beziehung zu ihm ist Nicht-Beziehung, er ist nicht das, als was er hier in Frage steht: ein Glied der Gruppe selbst.« Im übrigen ... nicht als Individuen, sondern als die Fremden eines bestimmten Typus überhaupt empfunden. Aber mit all seiner unorganischen Angefügtheit sei der Fremde (im allgemeinen) doch ein organisches Glied der Gruppe, deren einheitliches Leben die besondere Bedingtheit dieses Elementes einschließe: »nur daß wir die eigenartige Einheit dieser Stellung nicht anders zu bezeichnen wissen, als daß sie aus gewissen Maßen von Nähe und gewissen von Ferne zusammengesetzt ist, die, in irgendwelchen Quanten jedes Verhältnis charakterisierend, in einer besonderen Proportion und gegenseitigen Spannung das spezifische, formale Verhältnis zum 'Fremden' ergeben« (G. Simmel 1968, S. 68ff.) ... Insofern stellt der dergestalt generalisierte 'Fremde' selbst ein imaginäres Handlungs- bzw. Verhaltensprogramm dar, das sowohl Elemente der Vertrautheit wie der Fremdheit enthält. Daß dies nun aber in gewisser Hinsicht sogar grundsätzlich gilt und somit eben auch für alle Menschen in der Gesellschaft einer Gruppe, exemplifiziert Martin Buber (1878-1965) nun gerade an der Gesellungsform, welche Vertrautheit an sich repräsentiert, der Ehe nämlich: »Damit aber ist der Mensch entscheidend in das Verhältnis zur Anderheit getreten; und das Grundgebild der Anderheit, das vielfach unheimliche, aber nie ganz unheilige und der Heiligung entzogene, in das ich und die mir in meinem Leben begegnenden Anderen eingerteten sind, ist das öffentliche Wesen. ... Dieser Mensch ist anders, wesenhaft anders als ich, und diese seine Anderheit meine ich, weil ich ihn meine, ich bestätige sie, ich will sein Anderssein, weil ich sein Sosein will, das ist der Grund-Satz der Ehe, und von diesem Grunde aus führt sie ... zur Einsicht in das Recht und die Rechtmäßigkeit des Andersseins und damit zu jener vitalen Anerkennung der vielgesichtigen Anderheit - auch noch im Widerspruch und Streit mit ihr ...«. Hier wird also auf Erfahrung von Fremdheit als 'Anderheit' im Sinne eines Bestandteils größter Vertrautheit hingewisen, die freilich als Sosein gewollt wird, auf der Einsicht in die Rechtmäßigkeit des Andersseins beruht .... Fremdheit als Anderheit gibt es also zwischen Menschen innerhalb einer wie gegenüber verschiedenen sozialen Konstellationen und Gruppen; im einen Fall ist jedoch das Gemeingefühl stärker und der Fremdheitsrest wird durch Bejahung akzeptiert; im anderen Fall bleibt die Anderheit stärker und wird durch Verneinung noch weiter verstärkt. - Warum aber ...“ [E.R.W. S. 37 ff.] |

[Die Existenz einer noch/schon älteren Art befremdend/anziehender Anderheit (als die sehr alte gegen Juden gerichtete) wird zumal legendär überindividuell erfahrungskomprimiert / ‚biblisch‘ bis zu/seit den dreierlei Empfindungs- bis Denkweisen / Hervorbringungen der ‚Söhne Noahs‘, zumal als Menschenheit insgesammt verstanden, bemerkt] Abb. Michael Blume Buch / Schülerinnen |

E.R.W. möchte und kann: „versuchsweise folgende Definition vorschlagen: Judendiskriminierung ist ein variables Handlungsprogramm mit einem negativen Sanktionsarsenal, bezogen auf den potentiellen Umgang mit imaginären Juden als generalisierten Fremden, deren Anderssein ebenso bedrohlich wie minderwertig und daher unausstehlich erscheint, insofern diesen für wesentlich gehaltene Merkmale des jeweils eigenen 'werthaften' Menschenbildes zu fehlen scheinen, weil sie diese 'natürlich' nicht besitzen können, da sie diese konventionellerweise nicht besitzen dürfen. ... Programm verschiedener Handlungsmöglichkeiten; das 'negative Sanktionspotenzial' ... reicht in kontinuierlichen Graden von Abneigung über Feindschaft bis zum Haß und zum tödlichen Haß, das 'Anderssein' kann religiös, sozial, wirtschaftlich, ethisch bzw. 'rassisch', politisch, aber auch bi- oder multifunktional definiert sein; das 'Bedrohliche' des Andersseins muß in der Regel zugleich als minderwertig gewertet werden [was bei der Faszination die von Andersein, bis hin zu 'exotischen' Reizen, erhebliche Anstrengungen zu ihrer Überwindung kostet; O.G.J. zumal verschwörungsmythologisch, bis gleich (pre)deterministisch, vorgeschädigt], um als unausstehlich, verachtenswert. daher als mehr oder weniger unerträglich und schließlich eliminierbar zu erscheinen; der Grad der Bedrohlichkeit, Minderwertigkeit und Unerträglichkeit ist mit dem negativen Sanktionsarsenal gekoppelt und letztlich von funktionalen Opportunitätserwägungen der Macht- oder Herrschaftsinstanzen abhängig. .... 'imaginäre generalisierte[n] Fremde]n}' als Kern der sozialen Konvention bzw. Negativkonvention der Judendiskriminierung im Sinn einer 'Universalie' enthält nun von vornherein die wichtige Eigenschaft, am besten mit 'dem' oder noch besser mit 'den abstrakten Fremden' zu operieren und prinzipiell auf den konkreten, leibhaftigen Fremden verzichten zu können, weil sich dieser dann zumeist eben gerade nicht als Fremder, sondern als relativ Bekannter, Vertrauter, wenn nicht gar als zumindest im weitesten Sinne Verwandter erweißt und als solcher des bedrohlichen, minderwertigen, unausstehlichen und unerträglichen Andersseins entbehrt. ... der abstrakte, imaginäre, generalisierte Fremde die .... wichtige Eigenschaft besitzen, 'dämonisierbar' zu sein ... sind zuerst abstrakte ... Handlungsentwürfe... die Umsetzung solcher Handlungsentwürfe in Form der Behandlung konkreter Menschen kann dann allerdings sogar zur sogenannten 'Sonderbehandlung' führen, die ... eine durchaus alte Tradition aufweist. ... Aufgrund ... des Andersseins lassen sich nun verschiedene Grade der Judendiskriminierung besser unterscheiden ... Judenabneigung, Judenfeindschaft, Judenhaß, ferner auch verschiedene Formen der Judendiskriminierung, nämlich Antijudaismus als die älteste und [durchaus-ups; O.G.J. Realitätenhandhaberisches inklusive Bildungsfragen auch ‚biblisch‘ vor Juden existierten bemerkend] religiös definierte Form; Antisemitismus als moderne und sozialökonomisch definierte Form; Antimosaismus als neuere deutsche und nationalsozialistisch-rassistische Form; Antihebraismus als Form der Judenfeindschaft ohne Juden; Antizionismus als neuere und links-politisch-ökonomische Form; Antiisraelismus schließlich als neueste, internationale politische Form. Diese Abfolge ... [so solle] hypothetisch behauptet werden, stellt zugleich eine Abfolge im Sinne einer historischen Transformation dar, die freilich Gleichzeitigkeiten nicht ausschließt und somit einen gewissen zyklischen Charakter annimmt. ...[E.R.W. S. 42 ff.; verlinkende Hervorhebungen O.G.J.] ... Die Stärke dieser Antijudenkonvention weist noch heute darauf hin, daß sie ursprünglich durch eine starke Herrschaftsinstanz etabliert und zugleich auf eine große Verinnerlichungsbereitschaft gestoßen sein muß. ...“ [E.R.W. S. 45; verlinkende Hervorhebungen O.G.J.] |

|

Antijudaismus als älteste judenfeindliche und religiös [also/und insbesondere Weltwirklichkeits-handhaberisch – OLaM HaJeSCH] definierte Form(en); |

||||

|

«Übrigens sollte es sich wohl erübrigen, ausdrücklich darauf hinzuweisen, daß die Ausdrücke 'Juden'-Diskriminierung, 'Juden'-Feindschaft, 'Juden'-Vernichtung etc. keinen 'Maskulinismus' darstellen, sondern lediglich einer vereinfachenden sprachlichen [zwar durchaus auch, aber keineswegs nur 'patriarchalisch' bestimmten; O.G.J. vgl. insb. 'Der feministische Südenfall? Antisemitische Vorurteile in der Frauenbewegung'] Konvention folgen, um einen an sich schon äußerst komplizierten Sachverhalt begrifflich nicht noch mehr zu verkomplizieren, als unbedingt nötig erscheint. Dabei ist ganz klar, daß sich 'Juden'-Diskriminierung, 'Juden'-Feindschaft, 'Juden'-Vernichtung etc. immer auch auf Frauen, Kinder und sogar auf jüdische Babys bezogen hat, wie die wohl älteste Überlieferung aus pharaonischer Zeit heute noch bewegend deutlich macht: "Und der König in Ägypten sprach zu den hebräischen Wehmüttern ... : Wenn ihr den hebräischen Weibern helft, und ihr auf dem Stuhl seht, daß es ein Sohn ist, so tötet ihn; ist's aber eine Tochter, so laßt sie leben. - Aber die Wehmütter fürchteten Gott und taten nicht, wie der König von Ägypten ihnen gesagt hatte, sondern ließen die Kinder leben. - Da rief der König in Ägypten die Wehmütter und sprach zu ihnen: Warum tut ihr das, daß ihr die Kinder leben lasset? … Da gebot Pharao allem seinem Volk und sprach: Alle Söhne, die geboren werden, werft ins Wasser, und alle Töchter laßt leben." (2 Mose 1, 15ff. [eine Überlieferung erklärt diese Selektion mit einem nachhaltigen Mangel an Gebärenden und Sklavinnen in Ägypten; vgl. auch Ruth Lapide]) - Einschlägige Berichte aus der jüngeren deutschen Vergangenheit sind u.a. von Elie Wiesel überliefert, beispielsweise: „Eltern trugen ihre Kinder in der Hoffnung, sie vor dem Tod zu retten. ... Plötzlich sah ich eine Frau kommen. Sie war jung und schön, aber es war ein Wahnsinnsblick in ihren Augen. ... Sie wickelte sich in ein Badetuch, unter dem sie ihr kleines Kind versteckte, und suchte verzweifelt nach Schutz. Da sah sie ein Deutscher, befahl ihr, in ein bereits ausgehobenes Grab zu steigen, und erschoß sie und das Kind. - (E. Wiesel 1979, S. 41f.; vgl. E. Wiesel 1980, S. 50)» [E.R.W. S. 45 f.] |

Bereits im, und seit dem, Altertum lassen sich durchaus auch antijudaistische Bestrebungen in dem Sinne ausmachen, dass das später/heutzutage oft als 'religös-weltanschaulich' bezeichnete Denken/Überzeugt- bis Zeugen-Sein von/der Juden, gar (jedenfalls deren) G'tterfahrung/en, bestritten. bis angefeindet. werden, äh wurden. Von und in dem dazu weder immer dieselben Aspekte – durchaus im doppelten Wortsinne – 'bekannt' (zumal Juden recht selten – eben bis auf die/se) hellenistisch-römische Zeit – werbend 'missionarisch /belehrend', sondern sich 'nur' teils anders verhaltend, und ggf. darüber auskunftsbereit, nis zu solchen gezwungen werdend) waren/sind, noch diese Judaica von/durch Juden in immer und überall unveränderte erzählerische / 'theologische' Deutungen erfuhren / überall dieselben einheitlichen rechtsverbindlichen Konkretisierungen vertreten wurden und werden. - Kontinuierlich war und ist (immerhin seit dem Erzvater Jakob/Israel [Zwillingsbruder von Esau] und den Erzmüttern [Bilha gehört zur] Rahel und [Silpa zu] Lea, durchaus 'überraumzeitlich' – in mehreren, namentlich, bis genetisch, bekannten zwölf, doch eben nicht exklusiv ethnischen, oder sonst irgendwie 'reinen', Abstammungslinien) schon eher das Jüdin- oder Jude-Sein/Werden, an/in jener ununterbrochenen Kette/n lebendig anwesender mündlich und nonverbal/verhaltesfaktisch 'aussagender', menschlicher Zeugen s/Sie persönlich betreffender Selbsterschließugen G'ttes (an/für den und die Menschen, die zwar deren [inklusive i/Ihrer Vorfahren und Vorerfahrungen] Existenz, doch gerade – welch Skandalon - keine spezifische Abkunft oder mechanisch-zwigende Kausalität, sondern – oh Schreck - eher G'ttes Erwählung / zufallende Kontigenz voraussetzen/benötigen). - Erfahrungen, bis zu interaktiven Begegenungen / Vergegnungen, mit Absolurheit, können – im entscheidenden Widerspruch zu so vielen, die hier auf der Beziehungsebene zwischenwesentlicher Realtionen heteronomistischer Zwänge Urgrund finden s/wollen – durchaus auch 'inhaltlich orientierende' Wegweisung und 'inhaltlich bedeutende' 'Antworten'/Reaktionen auf Fragen des und der Menschen enthalten/bringen. Dabei könnte allerdings bereirs jedes Aha-Erlbnis prophaner oder intelektueller Einsicht, bis Inspiration, warnen/erinnern, dass und wie unvollständig solch( einen gar überwältigend)e 'Erleuchtungen' in Sprachen (gar auch allen Semiotika überhaupt gemeinsam zusammengenommen?), bis in individuellen und kollektiven Erinnerungen, wiederzugeben/festzuhalten sind/werden. |

|

|

|

|

|

Als/Im – für eine Nussschale komprimierten (vgl. seit dem 'Auslegungsnußgarten' bei Josef Gikatilla, 1274) – Judasismen?-Kern des Anstoßes / zu verwerfen versuchte Stolper- respektive Eck- bis Grundsteine werden allerdings zudem hauptsächlich – doch längst nicht immer namentlich benannt / bemerkt - herangezogen: |

Ach ja, wir haben bei unserer Staatsprüfung aufgepasst. Es gibt (gar mehrere) offiziell anerkannte/gelehrte, hier nicht etwa bestrittene, Dreiklangforneln nach dem administartiven Definitionsmuster: «Judaismus gründe ('inhaltlich') auf dem Glauben an den Einen G'tt, an das Eine Gesetz [sic! jedenfalls 'an die Eine Tora'] und an das Eine Volk [sic!]» - das wir uns hier (mit O.G.J.) erlauben, so nicht nochmal mitbekennen, oder neu nachbeten, zu müssen/wollen. |

|

|||

1. G-tt spricht zum/mit, bis

widerspricht (von/vor Anfang an), all

dem, Vorfindlichen: so etwa von ïéà

E/AJiN

bis ùé JeSCH

(vgl. etwa Hans Heinrich Brunner in

Festschrift für H.L.G. - Dabei/Dagegen hörte/hat es 'der Heteronomismus' lieber, dass Menschen seinen Auslegungen

der / ihren Götter/n Gefolgschaft

leisten.) Die Grundstruktur des

Mythos erzählt/belehrt

dagegen, von einem unanfänglichen und unaufkörlichen, sich unabänderlich

wiederholenden Kreislauf, dem/in dem schließlich auch alle Menschen sich – früher ider später – anzupassen/aufgelöst haben

werden.

1. G-tt spricht zum/mit, bis

widerspricht (von/vor Anfang an), all

dem, Vorfindlichen: so etwa von ïéà

E/AJiN

bis ùé JeSCH

(vgl. etwa Hans Heinrich Brunner in

Festschrift für H.L.G. - Dabei/Dagegen hörte/hat es 'der Heteronomismus' lieber, dass Menschen seinen Auslegungen

der / ihren Götter/n Gefolgschaft

leisten.) Die Grundstruktur des

Mythos erzählt/belehrt

dagegen, von einem unanfänglichen und unaufkörlichen, sich unabänderlich

wiederholenden Kreislauf, dem/in dem schließlich auch alle Menschen sich – früher ider später – anzupassen/aufgelöst haben

werden.

Einziges

– wenn überhaupt nomenklatorisch ein –

jüdisches 'Dogma'/Axiom: Die (im/als vollendete Zukunft/Futurum exactum immerhin 'nietzscheresistsnt'/grammatikalich

plausieble und gar als/in/durch/falls Selbsterschließung/en, zumal äøåú

torah, erfahrbare) Existenz G'ttes. Bereits die Fragestellung, 'ob G-tt

gerecht ist', und alle übrigen Seinseigenschften bleiben strittig/diskutabel –

unterliegen (lateinisiert/logisch)

'Philosophia negativa' bzw.

'Theologia negativa': allgemein

gültig nur aussagen zu können,

dass G'tt nicht (zumal onthologisch oder

methaphysisch pp.) darauf reduzierbar / nicht als 'das/etwas' verfügbar

ist/wird. - 'Denn' Ps. 62:12(-Paradoxa,

'zwar antagonistisch d[enn n]och nicht ambivalent[e Willkür]'): -  Zudem,

dann und daher ist/wird jede/die – ja

insbesondere mit/in Offenbarungsbegriffen

bestenfalls unzureichend gefasste, wo nicht irreführend fasslich/verstanden ausgedrückte, da eben

unumfassliche und unbegreifliche – 'Selbsterschließung G'ttes, - gleich gar in/als úøåú /tora(t)/ äøåú - keineswegs allein(verbindlich) oder zuletzt/zuerst schriftlich 'geschreiben'/gemeißelt, äh semiotisch repräsentierbar

(bis 'treu' [komplementär passend], anstatt

'unveränderlich [starr/mololitisch]', reproduzierbar) gegeben.

Zudem,

dann und daher ist/wird jede/die – ja

insbesondere mit/in Offenbarungsbegriffen

bestenfalls unzureichend gefasste, wo nicht irreführend fasslich/verstanden ausgedrückte, da eben

unumfassliche und unbegreifliche – 'Selbsterschließung G'ttes, - gleich gar in/als úøåú /tora(t)/ äøåú - keineswegs allein(verbindlich) oder zuletzt/zuerst schriftlich 'geschreiben'/gemeißelt, äh semiotisch repräsentierbar

(bis 'treu' [komplementär passend], anstatt

'unveränderlich [starr/mololitisch]', reproduzierbar) gegeben.

2. Unvergleichlich randlose Einzigheit (zumal/sogar durch/als 'Spitze aller Mächte- und Gewaltenhierachien'

sowie von/durch Beschränkungen auf 'Unsichtbarkeit' verfehlt),

und (gar durch Nichtalleinheit - oh

indoeiropäischer Schreck - Nichteinfalt ...çåø... äh Nichtraumlosigkeit, Nichtbewegungslosigkeit,

Nichtleblosigkeit, Nichtbewusstlosigkeit, Nichtsprachlosigkeit pp.ungeteielt WAW-å-qualifiziert

verbundene)

2. Unvergleichlich randlose Einzigheit (zumal/sogar durch/als 'Spitze aller Mächte- und Gewaltenhierachien'

sowie von/durch Beschränkungen auf 'Unsichtbarkeit' verfehlt),

und (gar durch Nichtalleinheit - oh

indoeiropäischer Schreck - Nichteinfalt ...çåø... äh Nichtraumlosigkeit, Nichtbewegungslosigkeit,

Nichtleblosigkeit, Nichtbewusstlosigkeit, Nichtsprachlosigkeit pp.ungeteielt WAW-å-qualifiziert

verbundene)

Einheit  , und selbsterschließende/selbstverpflichtende

Packttreue ð'î'à G-ttes:

Bereits/Jedenfalls im/als Heiligsten/m Namen ä-äé

Adonai –

gelobt sei er/sie/es – weder 'Sein' noch 'Werden' ausschließend und/aber alle Menschen/Ethnien/sozialen Figurationen

- zumal im Namen ihres je eigenen Schwurgottes -

zu Zwiegespräch, gar bis hinauf

nach Jerusalem, einladend (vgl, bis etwa

zum griechischen, äh philosophischen,Topos des ontisch ontologischen

Existenz). - Doch, bis

daher, sind/werden

menschenartige (gar 'Anthropomorphismen', griechisch für 'Beschreibungen Gottes

in/durch Menschengesalt', bis 'Anthropopathismen' entsprechende 'Beschreibungen

im menschlichen Fphlen') und/oder (immerhin:

'verständigungsfähig') menschenfreundliche Vorstellungen unvermeidliche

Repräsentationsformen des/vom Allmächtigen/Allheiligen –

, und selbsterschließende/selbstverpflichtende

Packttreue ð'î'à G-ttes:

Bereits/Jedenfalls im/als Heiligsten/m Namen ä-äé

Adonai –

gelobt sei er/sie/es – weder 'Sein' noch 'Werden' ausschließend und/aber alle Menschen/Ethnien/sozialen Figurationen

- zumal im Namen ihres je eigenen Schwurgottes -

zu Zwiegespräch, gar bis hinauf

nach Jerusalem, einladend (vgl, bis etwa

zum griechischen, äh philosophischen,Topos des ontisch ontologischen

Existenz). - Doch, bis

daher, sind/werden

menschenartige (gar 'Anthropomorphismen', griechisch für 'Beschreibungen Gottes

in/durch Menschengesalt', bis 'Anthropopathismen' entsprechende 'Beschreibungen

im menschlichen Fphlen') und/oder (immerhin:

'verständigungsfähig') menschenfreundliche Vorstellungen unvermeidliche

Repräsentationsformen des/vom Allmächtigen/Allheiligen –  gelobt sei SCHaDaiJ

gelobt sei SCHaDaiJ  – (auf Erden)

verwendet, ohne mit/in solchen G'ttes-Namn identisch/selbig, oder umfassend abgedeckt, bis gar

determiniert/verfügbar, zu sein/werden.

– (auf Erden)

verwendet, ohne mit/in solchen G'ttes-Namn identisch/selbig, oder umfassend abgedeckt, bis gar

determiniert/verfügbar, zu sein/werden.

3.

Keine Sklavereien, kein (Wissen um/von) gut/besser oder böse/schlecht,

keine Schuld, keine Knappheiten und keine Opferdienste pp., gar nicht einmal

Tod, erwünscht/nötig. - Wo/Wenn, bis da, Menschenheit dies

dennoch wollen/lieben/tun empfiehlt/gibt G-tt -

exemplarisch zumal Israel - begrenzende/antitotalitäre Totalitätsregeln (Vorraussetzung und Ziel: 'auf, dass Leben

ermöglicht/erhalten wird' - aber/wobei Götzendienst, Inzest, Mord und das Essen

von Blut unterr allen Unständen – gleichwoh gerade auch untereinander kollidierend/konfligierend - zu

vermeiden sind; vgl. etwa Zwi Sadan von äùåî

Moscheh bis zum Kapnitel Apg. 18) dafür/dagegen zum

Lernen / Testen. - Wo zumal G-tt (doch auch soziale

Figurationen) keineswegs als höchste Polizei / Buchhaltung /

Prüfungsinstanz dienstbar/verfüglich

ist, aber auch das Fururum exaktum oder sogenanntes

'Speicherbewusstsein', 'Jüngstes

(End-)Gericht (über alles Verborgene)

pp. nicht auf

irgendwelche/erklärende Schuld-,

Kausalitäts-, Ausgleichs-

und überhaupt Gerechtigkeitsfragen reduziert sein/werden sollten/muss (zumal falls/wo/da

so etwas wie 'Vergebung' oder

immerhin 'Umkehr' -

gleich gar nicht als Vergessen [also Fortserzungen und Wiederholungen] von Zielverfehleungen

missverstandene/missbrauchte - möglich).

3.

Keine Sklavereien, kein (Wissen um/von) gut/besser oder böse/schlecht,

keine Schuld, keine Knappheiten und keine Opferdienste pp., gar nicht einmal

Tod, erwünscht/nötig. - Wo/Wenn, bis da, Menschenheit dies

dennoch wollen/lieben/tun empfiehlt/gibt G-tt -

exemplarisch zumal Israel - begrenzende/antitotalitäre Totalitätsregeln (Vorraussetzung und Ziel: 'auf, dass Leben

ermöglicht/erhalten wird' - aber/wobei Götzendienst, Inzest, Mord und das Essen

von Blut unterr allen Unständen – gleichwoh gerade auch untereinander kollidierend/konfligierend - zu

vermeiden sind; vgl. etwa Zwi Sadan von äùåî

Moscheh bis zum Kapnitel Apg. 18) dafür/dagegen zum

Lernen / Testen. - Wo zumal G-tt (doch auch soziale

Figurationen) keineswegs als höchste Polizei / Buchhaltung /

Prüfungsinstanz dienstbar/verfüglich

ist, aber auch das Fururum exaktum oder sogenanntes

'Speicherbewusstsein', 'Jüngstes

(End-)Gericht (über alles Verborgene)

pp. nicht auf

irgendwelche/erklärende Schuld-,

Kausalitäts-, Ausgleichs-

und überhaupt Gerechtigkeitsfragen reduziert sein/werden sollten/muss (zumal falls/wo/da

so etwas wie 'Vergebung' oder

immerhin 'Umkehr' -

gleich gar nicht als Vergessen [also Fortserzungen und Wiederholungen] von Zielverfehleungen

missverstandene/missbrauchte - möglich).

«Judenbild/er»

sind – worin viele (unaufgeklärte) Vorurteilstheorien (popularisierter abendländischer

Aufklärung) zu kurz,

bis neben Hyperrealität/en,

greifen - unvermeidlich

nötig; ihre

Inhalte und Gestaltungen sowie Tradierung/en und Verwendungen sind/werden aber

weder alternativenlos zwingend gut/schlecht, böse/freundlich,

unterhaltsame/erbauliche, perfiede/liebevoll, unangemessen/gelungen,

nützlich/schädlich pp. oder unabänderlich bleiben (wie

bisher wiederholt); noch werden Judenbilder (überhaupt,

oder gar massgeblich) durch das (gegenwärtige

oder immerhin ein vergangenes/zukünftiges) Verhalten / (gar charakterliches) Wesen von Juden - respektive von dafür gehaltenen oder dazu erklärten Personen oder Wesen - bestimmt/bedingt – sondern liegen

im Verantwortungsbereich und am Einfluss der sie Abbildenden, respektive die

Abbildungen Gebrauchenden (zu denen bekanntlich

- gemäß ihren Bevölkerungsanteilen - auch Jüdinnen und Judenm aber eben auch

nicht etwa allein deren Schlächter und Möderinnen gehören).

«Judenbild/er»

sind – worin viele (unaufgeklärte) Vorurteilstheorien (popularisierter abendländischer

Aufklärung) zu kurz,

bis neben Hyperrealität/en,

greifen - unvermeidlich

nötig; ihre

Inhalte und Gestaltungen sowie Tradierung/en und Verwendungen sind/werden aber

weder alternativenlos zwingend gut/schlecht, böse/freundlich,

unterhaltsame/erbauliche, perfiede/liebevoll, unangemessen/gelungen,

nützlich/schädlich pp. oder unabänderlich bleiben (wie

bisher wiederholt); noch werden Judenbilder (überhaupt,

oder gar massgeblich) durch das (gegenwärtige

oder immerhin ein vergangenes/zukünftiges) Verhalten / (gar charakterliches) Wesen von Juden - respektive von dafür gehaltenen oder dazu erklärten Personen oder Wesen - bestimmt/bedingt – sondern liegen

im Verantwortungsbereich und am Einfluss der sie Abbildenden, respektive die

Abbildungen Gebrauchenden (zu denen bekanntlich

- gemäß ihren Bevölkerungsanteilen - auch Jüdinnen und Judenm aber eben auch

nicht etwa allein deren Schlächter und Möderinnen gehören).

Für eine Ausstellung des Jüdischen Museums in Wien verfolgten Elisabeth Klamper und viele andere hauptsächlich fünf judenfeindliche/antisemitische Steretype bzw. Vorstellungssysteme „darüber,

wie Juden angeblich sind beziehungsweise zu sein haben, welche körperlichen Merkmale, charakterlichen Eigenschaften, Verhaltens-, Rede- und Reaktionsweisen als »typischjüdisch« gelten ^(beispielsweise

geschäftstüchtig, geizig, aufdringlich, kleinwüchsig, plattfüßig, hakennasig, krummbeinig, entwurzelt, zersetzend, feige, kraushaarig, besonders intelligent etc.)“ durch/in Vergangenheit und Gegenwart: „“

.

(D)iese »Indenbilder« beziehungsweise Stereotype haben weder mit tatsächlichen Erfahrungen des einzelnen Menschen noch rnit real existierenden Juden zu tun (wir kennen heute das Phänomen des »Antisemitismus ohne Juden«, doch auch in der Vergangenheit war die Zahl der Juden ... relativ klein, so daß nur wenige Nichtjuden tatsächlich Kontakt mit Juderi hatten), sie sind vielmehr jahrhundertelang tradierte, kulturell erlernte Fremd-

beziehungsweise Feindbilder, eng verquickt mit »Vor-Urteilen« im wahrsten Sinn des Wortes.“

Die Vorstellungerun „der Menschen von »den Juden« basieren auf einem Konglomerat unbewußter [sic!]

koUektiver Tradierung, dessen Wurzeln im abendländischen Zivilisaügnsprozeß liegen. Im Laufe der Jahrhunderte verselbstätidkten sich diese antisemitischen Stereotype und Vorurteile, lösten sich aus ihrem historischen Entstehungskontext, begannen ein Eigenleben zu führen und wurden Teil des kollektiven Bewußtseins unserer europäischen Gesellschaft, ohne daß sie immer bewußt präsent sein oder artikuliert werden mußten.“

Bei ihrem exemplarischen „Versuch, die historischen Wurzeln und Ursachen dieser schwer greifbaren,

nichtsdestotrotz aber noch heute ... spukenden antisemitischen Feindbilder und Vorurteile aufzuzeigen und deren historische Entwicklung, Tradierung und Wirkungsmacht durch die Jahrhunderte zu dokumentieren “ hat die Austellung 'die Macht dieser Bilder' brechen wollen: „indem sie den Blick des Ausstellungsbesuchers auf

jene historischen Strukturen und Prozesse lenkt, die Antisemitismus ermöglichten respektive ermöglichen und die wesentlichsten Elemente des Antisemitismus in einen breiten realhistorischen Zusammenhang stellt.

Denn die Tradierung antisemitischer Vorurteile und Stereotype ist kein »naturgegebenes« Phänomen, sondern das Produkt sozialen Lernens,^ dem durchaus gegengesteuert werden kann und muß.“

Dennoch und dabei wäre es irreführend, die Wirkungskraft einer Ausstellung oder sonstiger veröffentlichungen „zu überschätzen. Uberzeugte Antisemiten wird sie zwar sicherlich nicht »bekehren« können, sie kann aber insbesondere jugendlichen Besuchern sehr wohl sachliche Informationen und Denkanstöße vermitteln und sie auch gegenüber Vorurteilen anderer Natur sensibilisieren.“

Die Austellung „orientiert

sich an fünf chronologisch dokumentierten, in der europäischen Geschichte immer

wiederkehrenden antisemitischen »Judenbidern«: ![]() Am

Bild des gottesmörderischen,

Am

Bild des gottesmörderischen, ![]() des

schachernden und ausbeutenden,

des

schachernden und ausbeutenden,

![]() des

nach der Weltherrschaft strebenden,

des

nach der Weltherrschaft strebenden,

![]() des

ewig wanderenden, heimatlosen Juden, u

des

ewig wanderenden, heimatlosen Juden, u

![]() nd

schließlich am Bild des aus der menschlichen Gem,einschaft

nd

schließlich am Bild des aus der menschlichen Gem,einschaft

ausgescjlossenen,der Vernichtung preisgegebenen Juden.

Diese fünf antisemitischen Klischevorstellungen werden im Zusammenpiel ihrer religiösen, politisch-ideologischen und sozio-ökonomischen Entwicklungen und Prozesse gezeigt, Welche die Entstehung und

Tradierung dieser Stereotype und Vorurteile hervorbrachten und ermöglichten.

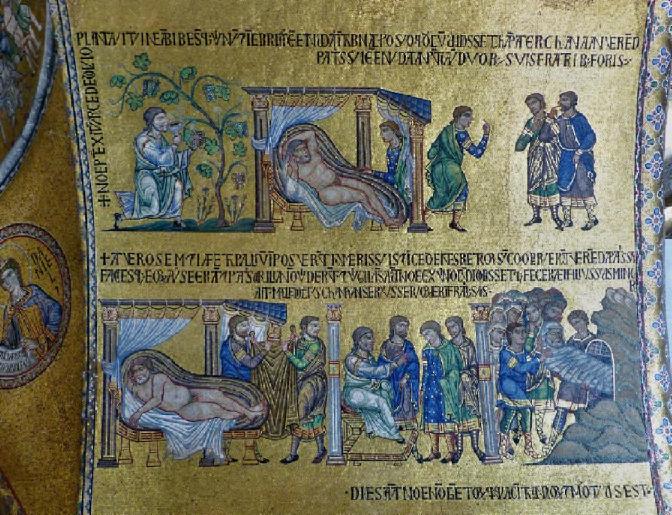

Der älteste gegenüber den Juden erhobene Vorwurf ist jener des Gottesmordes. [Wobei und wogegen ja jede monotheistische Eingottkonzeption als – namenrlich prophetische - Gättermordabsicht – bis als in Frage stellung der vorfindlichen Herrschaftsverhältnisse (im Namen welcher Absolutheiten auch immer) - gedeutet/verstanden werden mag - und wird; O.G.J.]

Das Bild des »gottesmörderischen Juden« bildet das Fundament für alle späteren antisemitischen Vorurteile und Stereotype.Die konsequente Dämonisierung der Juden ah »Gottesmörder« und »Söhne des Satans<< war für das historisch jüngere, aus dem Judentum hervorgegangene Christentum ein Prozeß der Identitätsfmdung und Selbstdefinition.Die meisten Judenstereotype wurden bereits in der Frühzeit des Christentums formuliert, so beispielsweise jenes, daß die Juden mit dem Satan im Bunde seien und ihr gesamtes Handeln einzig darauf abziele, den Christen Schaden zuzufügen und die Herrschaft über sie zu_erlangen.Die im Mittelalter grassierenden Vorwürfe, die Juden würden die Pest verursachen beziehungsweise Brunnen vergiften, oder die

vor allem im 19. Jahrhundert virulent gewordenen Theorien einer »jüdischen Weltverschwöruiig «, basieren letztlich auf diesem Vorwurf.Die 1905 erstmals erschienenen »Protokolle der Weisen von Zion«

bezeichneten die Juden als Sendboten des Satans und Gefolgsleute des Antichrist.

Freilich darf nicht übersehen werden, daß es bereits innerhalb der Frühkirche stark divergierende Meinungen bezüglich der 'Juden gab.

Die antijüdischen Polemiken der christlichen Literatur hatten auj^rund der Machtlosigkeit der sich nur langsam

entfaltenden kirchlichen Antnrjtfjten vorerst keine realen Konsequenzen.

Diese Situation änderte sich, als unter Kaiser Konstantin (324-337) das Christentum zur Staatsreligion wurde und begann, Einfluß auf die Reichsgesetzgebung zu nehmen; Unter dem Einfluß der Kirche wurdenjuin

sukzessive judenfeindliche Gesetze erlassen, um die Verdammung und Isolation der Juden als »Ungläubige« auch im weltlichen Leben zu demonstrieren und durchzusetzen.

Diese theologische beziehungsweise die daraus resultierende ökonomische und soziale Ausgrenzung der Juden

setzte sich auch in der mittelalterlichen Gesellschaft fort, in der das religiöse und weltliche Leben vom christlichen Dogma durchdrungen war.

Die Reduzierung und Beschränkung der Juden auf ökonomische Sonderfunktionen wie den Geldhandel, ihre soziale Ausgrenzung, die ihnen nur gegen Bezahlung und nur für eine kurze Z^itspgnpe das Wohnen _in^ einer Stadt oder an einem Ort erlaubte und sie ZLL^'nem unsteten Leben zwang, bildeten die Basis für weitere Judenstereotyߣ._ nänilich die des geldgierigen, schachernden beziehungsweise des »heimatlosen « Juden.

Das Bild des »Schacher- und Wucherjuden« wurde in der Neuzeit durch das Bild des Hausierers, des unredlichen Kaufmanns sowie des Rankiers und Börsenspekulanten ergänzt und erweitert;

Das Bild des »ewigen«, »wandernden«

Juden vvürde später dahingehend modifiziert, daß die Juden als »fremde Nation« beziehungsweise als »fremde Rasse« stigmatisiert * wurden Bereits im ersten Jahrtausend hatte die Kirche die meisten der später relevanten

Judenstereotype formuliert

Die Tatsache, daß Juden immer wieder - und zumeist unwidersprochen ~ als Urheber aller Widrigkeiten und Übelstände beschuldigt wurden, trug wesentHch zur Verfesfigung der Judenstereotype bei . Die antisemitischen »Judenbilder« hatten sich - ursprünglich vojnBjJjxhuslanU^

formuliert - bereits im Mittelalter in hohem Aus.- maß im kollektiven Bewußtsein der europäischen Gesellschaft etabliert, so daß sie in Zeiten gesellschaftlicher Krisensituationen gleichsam »auf Abruf« vorhanden waren und eine wohlfeile Erklärung für scheinbar ausweglose und unüberschaubar gewordene Situationen boten.

Im Laufe der Jahrhunderte fand eine Säkularisierung der ursprünglich theologisch motivierten Judenstereotype statt, der christlich-jüdische Antagonismus verschwand immer mehr aus dem Bewußtsein der Menschen und wurde vom ökonomisch, sozial und rassistisch motivierten Antisemitismus überlagert.Der im 19. Jahrhundert aufkommende,sich als Wissenschaft gerierende Rassismus verlieh dem Antisemitismus eine neue

Dimension.Jahrhundertelang tradierte, den Juden kollektiv unterstellte negative Wesenseigenschaften mutierten nun zu angeblich unverrückbaren physischen und psychischen »Rasseeigenschaften«, die ihrerseits als »Erklärungsmuster« für die angebliche »Fremdheit« und »Andersartigkeit « der Juden verwendet w urden.Als letztes »Judenbild« wird in der Ausstellung »der zu vernichtende Jude« erläutert.

Bereits im Mittelalter kam es immer wieder zu grausamen Pogromen.

Im Zeitalter der Aufklärung, als die bürgerliche Gleichberechtigung der Juden zur Debatte stand, wurden sie von den Gegnern der Emanzipation als Ungeziefer und Abschaum der Menschheit diffamiert und da mit außerhalb der menschlichen Gesell-

Schaft gerückt.Durch den Rassismus erhielt der Antisemitismus eine neue Qualität: der Rassismus griff bereits vorhandene antisemitische BeVorurteile auf und versah sie mit dem Nimbus der »biologischen Wissenschaftlichkeit«.

Juden sind nicht mehr nur »Fremde«, sondern »Fremdrassige« mit angeblieh unwandelbaren, weil »biologisch«

festgeschriebenen »Rasseeigenschaften«.

Trotz der augenscheinlichen Kontinuität erbeziehungshielt der Antisemitismus nach der MachtÜbernahme der Nationalsozialisten eine neue, historisch einmalige Dimension:

Er wurde ein wesentlicher Teil der Staatsideolo^e und mündete schließlich im industrialisierten, systematisch

durchgeführten Massenmord an sechs Millionen europäiAntisemitisschen Juden.

Es wäre falsch, das Phänomen redudes Antisemitismus als eine von der Antike albis zur Gegenwart ablaufende Kausalkette zu verstehen, die gleichsam tolgerichtig in Antisemidie Katastrophe des 20. Jahrhunderts mün dete.

Daß Menschen zu verschiedenen Zei

motiten Wahnvorstellungen hegten, die das gleiche Objekt betrafen, reicht nicht zur Erhe Erhellung von historischen Zusammenhängen oder deren Folgen aus.Eine umfassende Erklärung der Judenverfolgungen des Mittelalters sowie des 20. Jahrhunderts kann hier nicht geleistet werden, sind doch zweifellos die Ereignisse des Mittelalters rnit denen des 20. Jahrhunderts in keiner Weise vergleichbar.

Die Leugner des Holocaust bezeichnen die historisch singulären Massenmorde des Nationalsozialismus als Kriegspropaganda der Siegermächte und als Erfindung einer »jüdischen Weltverschwörung«, mit der »die Juden« die nichtjüdischen Staaten angeblich erpressen und TM

Wiedergutmachiingszahlungen zwingen sollen.

D i e j t e - reotype des »betrügerischen«, »verschwörerischen « Juden erhielten damit nach 1945 eine neue und schreckliche Modifizierung.“

[Elisabeth Klamper Zur Ausstellung »Die Macht der ^Bilder - antisemitische Vorurteile

und Mythen« S. 15-]

|

«Die ursprüngliche Form der Judendiskriminierung schon in der hellenistischen und römischen Antike [sowie bereits im vorhergehenden 'Altertum'; O.G.J.] und sodann seit der frühchristlichen Zeit in den Graden von Abneigung, Feindschaft oder Haß war der 'Antijudaismus', insofern sich diese Diskriminierung gegen Juden als solche gerichtet hat, nämlich als Angehörige einer Schicksalsgemeinschaft, die sich durch eine unverwechselbare religiöse Tradition begründet wußte. Kern des Andersseins und der Fremdheit war der Glaube [sic!] an einen einzigen, unsichtbaren Gott sowie die strikte Einhaltung der von ihm erlassenen Gebote, die bereits sehr früh dem alltäglichen Zusammenleben scharfe Grenzen zogen und mithin auch zu politischen Problemen führen mußten [sic? jedenfalls 'konnten und es – zumal unterm Synchronisierungsparadigma - tataen'; O.G.J.]. Als sich die ['dazu, bis deshalb, maßgeblich werdebde'; O.G.J.] christliche Glaubensgewißheit schließlich immer deutlicher aus der [sic? eher 'aus den'? O.G.J.] traditionellen jüdischen Glaubensgewißheit herauszuentwickeln begann, entstand eine neue Fremdheit, deren Andersheit geradezu den Kern beider Glaubensgewißheiten betraf, nämlich die Identität Jesu im Kontext der alten bzw. neuen Theologie. Mit der Etablierung des Christentums als Staats- bzw. Weltreligion mußten [sic!] sich auch die Grade der Judendiskriminierung verschärfen, insofern sich nun diese ursprünglich sozial-religiöse Negativkonvention zunehmend als multifunktionales Macht- und Herrschaftsinstrumentarium nutzen ließ. Vor allem die frühe religions-politische Etablierung dieser antijudaistischen Negativkonvention innerhalb eines bis heute fortbestehenden Weltchristenums hat deren Handlungs- bzw. Verhaltensprogramm einschließlich des negativen Sanktionsarsenals zweifellos als potentielle 'Universale' tradieren geholfen, aber der alte, ursprüngliche Antijudaismus ist der stets virtuelle Kern jedweder Form der Judendiskriminierung geblieben, und zwar zumeist mit den Graden der Feindschaft oder des Hasses.» [E.R.W. S. 44 f.; verlinkende Hervorhebungen O.G.J.] |

|

«"Im

hellenistischen Ägypten und in anderen Mittelmeerländem hatte der Judenhaß

viele Gründe, aber er war nur funktionell", schreibt Manes Sperber:

"Erst im Christianismus wurde er häufig zum totalen Haß, denn da ging es

um die Frage einer beanspruchten, doch bestrittenen Identität. Traten die Juden

nicht zum Christentum über, fuhren sie fort, die göttliche Identität Jesu zu

bestreiten, so bewiesen sie damit nicht nur, daß sie einem Irrtum verfallen

waren, sondern sie spiegelten diesen Irrtum entgegen besserem Wissen vor,

weil sie, Todfeinde des neuen Bundes, die Christen nicht als legitime Erben

des alten Bundes anerkennen wollten." - Der Kirchenvater und

Kirchenheilige Johannes Chrysostomos (354-407), der 'Redner mit dem goldenen

Munde' habe daher den erbarmungslosen Krieg gegen die Juden gepredigt, um die

Legitimität des christlichen Erlösungsanspruchs zu retten: "Die Juden

sollten Jesus als Messias endlich anerkennen oder ausgerottet werden, wenn

sie in ihrer christfeindlichen Verstocktheit zu verharren wagten. Dieser

Priester, der ebenso unversöhnlich wie erfolglos die Paganisierung der Kirche

bekämpfte, war der bedeutendste Initiator des organisierten Hasses gegen die

Juden, der sich aus einer funktioneilen Feindseligkeit in einen totalen Haß

verwandeln sollte. Wer solches Gefühl hegt, bringt es zustande, den Gehaßten

hemmungslos zu verachten und ihn dennoch so maßlos zu überschätzen, als ob

dieser über eine geheime und um so gefahrlichere Macht verfügte." - Seit

dem 9. Jahrhundert gab es Schutzbriefe und Privilegien für die Juden. Aber

"man weiß, daß mit den Kreuzzügen die Epoche des namenlosen Martyriums

begann, eine fast lückenlose Abfolge von Unterdrückung und Leiden, aber auch eines aussichtslosen und dennoch

sirmvollen Widerstandes. -... - Nie vorher waren die Juden ihren Gesetzen so völlig und bedingungslos treu geblieben, nie hatten sie der Lehre so viel Zeit und solch geradezu leidenschaftliche Aufmerksamkeit gewidmet wie in der Diaspora - angesichts einer Welt, in der die Gewißheit, kein Jude zu sein, noch dem verächtlichsten Christen Stolz einflößte und ein unerschütterliches Gefühl der Überiegenheit gegenüber der ganzen Judenheit."(M. Sperber 1979, S. 17f., 50, 23 u. 25; vgl. H. Kühner 1976; L. Poliakov 1979; D.D. Runes 1981; W. Klein 1988; M. Schoch 1988) |

|

"Angesichts des Unfaßlichen - grauenhafte Szenen des Massenselbstmords von Juden im Rheinland, wo unter Einwilligung aller Beteiligten die Männer lieber ihre Frauen und Kinder und dann sich selber mit dem Schlachtermesser töteten, als sich taufen zu lassen - greifen die Kreuzzugschroniken wiederholt nach dem Bild von Abraham auf dem Berg Moria, wenn er bereit ist, Isaak zu schlachten," schreibt Yosef Hayim Jeruschalmi: "Akedá, das 'Binden Isaaks', wird Paradigma und Leitmotiv für diese ganze Literatur und erfüllt für die Generation der Überlebenden eine wichtige Funktion. Dabei sind sich die Chronisten des objektiven Unterschieds natürlich bewußt. Hören wir als Beispiel den Aufschrei Salomo ben Simsons, wenn er vom Schicksal der Juden in Mainz berichtet: 'Denn wer hätte solches je vernommen und dergleichen je gesehen! Fraget doch nach und sehet zu, ob von der Zeit des ersten Menschen an eine so vielfache Opferung (Akedá) je gewesen ist, daß 1100 Opferungen (Akedót) an einem Tage stattfanden, eine jede gleich der Opferung des Isaak, des Sohnes Abrahams. Wegen jener einen Opferung auf dem Berge Moria erbebte die Welt, wie es heißt: 'Die Himmelscharen schrien weithin, und der Himmel verdunkelte sich.' Warum verfinsterte sich nicht auch jetzt der Himmel, warum haben die Sterne ihren Lichtglanz nicht verloren,... als an einem Tage ... 1100 Personen ermordet und hingeschlachtet wurden, darunter so viele Kinder und Säuglinge...! Wirst Du bei diesen schweigen, oh Herr!' - ... - Das berühmte Nürnberger Memorbuch, 1296 begonnen und bis 1392 fortgeführt, enthält neben einem Gedicht zu Bau und Einweihung der Synagoge und einem von hebräischen und altfranzösischen Gedichten begleiteten Verzeichnis der Wohltäter der Gemeinde auch eine Martyrologie, in der die Judenverfolgungen in Deutschland und Frankreich vom ersten Kreuzzug von 1096 bis zur Pest von 1349 aufgeführt sind." (Y.H. Jeruschalmi 1988, S. 50 u. 58; vgl. H.A. Oberman 1981) |

|

"Drei Zahlen" nach Manes Sperber: "Es gab fünf Millionen Juden zu Beginn der christlichen Zeitrechnung, tausend Jahre später waren es nur noch zweieinhalb Millionen, im Jahre 1490 nur eineinhalb Millionen. - Die aschkenasische, das heißt die nordeuropäische, deutsche und französische Judenheit schien zum Untergang verurteilt, doch fand sie Zuflucht und Rettung in Polen. Die ersten Familien siedelten sich dort im Jahre 1264 an, aber die massenhafte Einwanderung begann erst siebzig Jahre später, als König Kasimir der Große die Juden einlud sich in seinem Königreich niederzulassen." (M. Sperber 1979, S. 101; vgl. E.R. Wiehn 1984) - Rund 600 Jahre später hatten die Deutschen ihre ehemaligen Landsleute eingeholt, um ihnen und ihrer Kultur ein mörderisches Ende zu bereiten. - Warum? » [E.R.W. S. 46 f.] |

|

„Die zur Unterscheidung verschiedener Formen der Judenfeindschaft benutzten Begriffe sind teils bekannt, teils noch unbekannte neue Vorschläge, die als solche diskutabel erscheinen mögen oder nicht und also auch wieder zurückgenommen werden können, wenn sich die damit bezeichneten Phänomene anderweitig besser unterscheiden lassen sollten.“ [E.R.W. S. 44] |

|

Antisemitismus als [neuzeitlich] moderne und sozialökonomisch definierte Form [insbesondere seit der bürgerkuchen Judenemazipation des 19. christlich-europäischen Jahrhunderts, im Zusammenhang mit der pseudowisseschaftlichen Rassenlehre von Gobineau und H. St._Chamberiain]. |

«Antisemitismus ist die ebenso späte wie klassische Form der

Judendiskriminierung des christlich-säkularistisclien Bürgertums der

Industriegeselischaft. Der antijudaistische Kern des Antisemitismus erscheint

iiierbei durch ethno-sozialökonomisch-politische Merkmaie überlagert, weil in

einer sich 'entzaubernden' und verweltlichenden Gesellschaft der verbleibende

religiöße Kern das Anderssein einer aufrechtzuerhaltgnden Fremdheit nicht

niehiLbsgriäjden konnte. Im übrigen ist der Antisemitismus zwar vordergründig

auch die scheinbar klassische Form der 'Judendiskriminierung mit Juden', deren

Anwesenheit jedch für ihre [sic?] Genese

keineswegs erforderlich erscheint. Auch der 'Judendiskriminierung mit Juden'

geht Judendiskriminierung als solche vorraus; auch für den Antisemitismus sind

leibhaftige Juden nicht Ursache, sondern nur Gegenstand. Paradoxerweise ist die

Anwesenheit von Juden für alle Grundformen der Judendiskriminierung nur bedingt

wichtig, also weder eine notwendige, noch eine zureichende Voraussetzung, wie

bald noch deutlicher werden mag. Denn vielleicht kann man gerade eben in diesem

Zusammenhang erneut behaupten, daß sich keine einzige Form der

Judendiskriminierung überhaupt in einem direkten negativen Kontakt~mit einem

oder mehreren Juden eatwickelt, sondern_erst durch 'Verabredung_mit anderen' im

Zuge der Aktivierung der Antijudenkonvention. Erst 'danach' kehrt der Akteur

als Judengegner, Judenfeind oder Judenhasser zu 'den Juden' zurück, um seine antijüdische Aktion ins Werk zu setzen, am

liebsten übrigens nicht allein, sondern mit anderen, weil jnan sich nur mit

anderen, d.h. kolleldiv,_der Richtigkeit der Negativkonvention verssichem kann,

- und wenn man es dabei mit mehreren Juden zu tun hat, entgeht man noch am

ehesten dem Risiko, in__einem einzelnen Juden_plötzlich einen Mitmenschen oder

gar sich selbst_zu erkennen. Gerade beim Antisemitismus als

Judendiskriminierung mit Juden ist also der Plural wichtig und natürlich [sic? 'logischerweise';

O.G.J.] auch zumindgst die Möglichkeit der Anwesenheit leibhaftiger

Juden. Die Konvention der Judendiskriminierung scheint wie jede Konvention,

zumindest von Zeit zu Zeit ihrer konkreten Exekution zu bedürfen, um ihre

virtuelle Gültigkeit aktuell unter Beweis zu stekken und dadürch zu bestärken.

Schalom

Ben-Chorin weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich auf das Phänomen

''mythischer Archetypen'' hin, und überaus typisch für die Unwirklichkeit des

"mythischen Juden" erscheinen ihm 'Ahasver' und 'Shylock'; denn beide

Namen seien völlig unjjüdisch: "Ahasver, der ewige Jude, der auf eine

Mißdeutung von Matthäus 16,28 zurückgeht, trägt den Namen des Perserkönjfls aus

49

dem Esther-Buche, der in dieser biblischen Legende als Gegenspieler des Juden Mordechai erscheint. - Der Name Ahasver oder Ahasverus ist niemals bei Juden vorgekommen, wird aber in der antisemitischen Legende zum Inbegriff des Juden schlechthin. ... Das zeigt, wie solche Sicht des Juden aus einem abgrundtiefen Fremdheitsgefühl der Erzähler zur Verfremdung des Juden geführt hat." - Auch der Name 'Shylock', den es bei Juden nie gegeben habe, erweise das aus der Fremdheit geborene Phantasiegebilde, das aber stärker als die Wirklichkeit wirke (S. Ben-Chorin 1988, S. 112; vgl. dazu D.D. Runes 1981, S. 257; M . Horkheimer 1963).

Inzwischen_gjbt_es

übrigens andere Formen von Phantasiegebilden, wie die folgende aktuelle

Angelegenheit zeigt: Als Direktoriumsvorsitzender des Zentralrats der Juden in

Deutschland und als Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde zu Berlin wandte sich

Heinz Galinski vor kurzem mit einem Schreiben an die Berliner

Bürgermeisterin

und Senatorin für Schulwesen, Berufsausbildung und Sport, Dr. Hanna-Renate

Laurien, sowie an den Senator für Justiz, Ludwig A. Rehlinger, berichtet die in

Bonn erscheinende 'Allgemeine jüdische Wochenzeitung' am 16.12.1988: "Des

öfteren brachte ich in den letzten Monaten in der Öffentlichkeit meine

Besorgnis darüber zum Ausdruck, daß die Aktivitäten der Rechtsradikalen vor

allem an den Schulen keineswegs nachlassen, sondern vielmehr neue

Tätigkeitsgebiete erschließen. Das mehr als ärgerliche und gefährliche

Zeugnis davon legt der andauernde Handel mit Computer-Disketten sowie Video- und Tonbandkassetten rechtsradikalen und neonazistischen Inhalts auf den Schulhöfen ab. Auch massive Störungen des schulischen Ablaufs, insbesondere der Schulfeiern durch Skinheads und andere, der rechtsextremen Szene zuzurechnenden Gruppen häuften sich in der letzten Zeit. ... Sie wissen, wie sehr mir und der Jüdischen Gemeinde zu Berlin daran liegt, gegen diese, unsere Demokratie bedrohende Helzpropaganda der Unbelehrbaren energisch vorzugehen. ... Ich würde eine Gelegenheit begrüßen, diesen unerfreulichen Themenkomplex mit Ihnen persönlich zu_erörtem, damit gemeinsam nach Wegen gesucht werden kann, die Atmosphäre in den Berliner Schulen zu verbessern." (Allgemeine jüdische Wochenzeitung, 16.12.1988, S. 13)

"Trotz

einiger 'antisemitischer Blitze', die wir zur Zeit am Himmel der Schweiz mit

Sorge betrachten, haben sich die Zustände seit dem Holocaust und seit der

Gründung des Staates Israel grundlegend geändert", schreibt Erich

Goldschmidt am 15.12.1988 in der Baseler 'Jüdischen Rundschau Maccabi'. Die

Kirchen und die Behörden hätten umgelernt; aber christliche Redner betonten,

"daß aufgrund

50

ihrer täglichen Erfahrung ein latenter Antisemitismus auch in der Schweiz nicht ausgestorben ist und jederzeit wieder virulent werden kann. Die Gründe seien Neid, Jjnwissenheit, Primitivität, Fremdenhaß, ausländische Hetzschriften , zumeist aus den USA, wie auch lügenhafte Behauptungen." (E. Göldschmidt, 15.12.1988, S. 2) '

Soviel hier zu aktuellen Aspekten des alten Problems im Jahre 1988

unter seinem passenden Namen oder nicht, das einschlägige Handlungs- und

Verhaltensprogramm ist lange schon vorbereitet und gründlich erprobt: "Die

säkularisierten Antisemiten_...

ersetzten mühelos die traditionelle religiöse Begründung ihres Judenhasses

durch eine rassistisch, national oder sozial begründete Ideologie. 'Die Gründe

des Hasses erschöpfen sich niemals; die von ihm inspirierten Taten und deren

unvermeidliche Folgen vermehren im Gegenteil beinahe täglich seine

Vorwändeund_Gründg... Der Mensch, der gehaßt wird, vermag nichts gegen den

totalen Haß. Es ist nicht einmal sicher, daß dieser erlöschen würde, wenn sein

Opfer sich selbst vernichtete.' -... - So geschah's auf christlicher Erde zum

ersten Male, daß man sich rüstete, Juden in Massen zu töten - ohne Berufung auf

den

Gekreuzigten. Und zum ersten Mal sollten die Juden Europas für nichts,

im Namen von nichts sterben." (M. Sperber 1979, S. 53, 66, 26; vgl. H.A.

Strauss u. N. Kampe 1984; D. Claussen 1987»

[E.R.W. S. 48- 48-50]

|

Antimosaismus als neuere deutsche und nationalsozialistisch-rassistische Form; |

«'Antimosaismus' steht hier für die neuere und spezifisch deutsche, nationalsozialistisch-rassistisch-völkische Form der Judendiskriminierung, bei welcher der ursprüngliche antijjudaistische Kern samt den antisemitischen ethno-sozialökonomisch-politischen Überlagerungen nun noch durch sogenannte 'rassisch-yöJkische' Merkmale überhöht und damit gleichzeitig potenziert werden. Dieser Antimosaismus bezieht seinen Namen über das damals sogenannte 'mosaische Bekerintnis' bzw. die 'mosajsche Herkunft', wie er auch in den Zwangsnamen Israel' und 'Sara' zum Ausdruck kommen mochte. - Der Antimosaismus war zunächst eine 'Judendiskriminieimg mit Juden', die sich bald über den Grad der Feindschaft zum Haß, zum tödlichen Haß und zur Vernichtung steigern sollte, um somit zur 'Judenfreiheit' bzw. 'Judenreinheit' zu führen. - Während nun Feindschaft und Haß durch eine starke emotionale Note gekennzeichnet sind, zeichnet sich hingegen das Handlungsprogramm der 'Sonderbehandlung'^, d.h. der Vernichtung durch eine prinzipielle Emotionslosigkeit aus, und zwar offenbar sowohl bei den 'Schreibtischtätern' wie auch bei den professionellen Exekutoren. Hier_ist der generalisierte Fremde in seinem Anderssein sogar über jede Dämonisierung hinaus bis zu einem Grade 'versachlicht', also 'entmenscht' und zur Sache geworden, daß er als der 'total Andere' erscheint, dehumanisiert, semi- und subhumanisiert, zur Vernichtung prä- und determiniert. - Insofern ist der Antimosaismus eine Art Übergangsform der Judendiskriminierung, nämlich einer Form mit zu einer Form ohne Juden, und zwar eigentlich schon während sie teilweise noch leibhaftig vorhanden sind, da das Negativbild der Juden nun 'tatsächlich' überhaupt keinerlei Ähnlichkeit mehr mit irgendwelchen konkreten Juden aufweist. - Und waren seinerzeit zunächst übrigens 'Fremdartigkeit' und 'Materialismus' wichtige Merkmale der nationalsozialistischen Antijudenkonvention, so kam für Hitler später das Argument des 'jüdischen Internationalisnius' hinzu; aber schon früh hatte er sich zahlreicher Ausdrücke aus dem Bereich der Parasitologie bedient und bekanntlich noch ganz am Ende "zum unbarmherzigen Widerstand gegen den Weltvergifter aller Völker, das internationale Judentum" aufgefordert (vgl. E. Jäckel 1981; dazu A. Schickedanz 1927; R.N. Coudenhove-Kalergi 1935).

"Der Antisemitismus aus rein gefühlsmäßigen Gründen wird seinen

letzten Ausdruck finden in der Form von Pogromen (sic). Der Ant€ der Vernunft

jedoch muß führen zur planmäßigen gesetzlichen Bekämpfung und Beseitigung

der Vorrechte des Juden, die er zum

Unterschied der anderen zwischen uns lebenden Fremden besitzt